Journées professionnelles 2024

Les 5, 6 et 7 mars 2024 s’est déroulée la onzième édition des Journées professionnelles de Cinémas 93 au Ciné 104 (Pantin). Retrouvez la restitution de ces trois journées de réflexion autour des enjeux d’exploitation, d’éducation à l’image et de création cinématographique.

Crédits photos : Brian Ravaux

Synthèse rédigée par Jonathan Lennuyeux-Comnène.

Question d’exploitation cinématographique : Comment la salle de proximité peut-elle rester populaire et tisser des liens avec son territoire dans toute sa diversité ?

Une histoire des ciné-clubs en Seine-Saint-Denis

Présentation par Vivien Soldé, docteur en sciences de l’éducation et de la formation, auteur de la thèse « Le cinéma dans l’éducation populaire en France : Étude comparative des réseaux confessionnels et laïques de la Libération aux années 1980 ». Il participe au projet SAFO-93 sur les savoirs et formations des travailleurs et travailleuses en Seine-Saint-Denis.

Si l’histoire des ciné-clubs en France commence à être bien documentée à l’échelle nationale, elle est encore très embryonnaire au niveau local. Cet exposé se situe dans la continuité du travail de thèse que Vivien Soldé a mené sur la place du cinéma dans l’éducation populaire en France, et pose les premières pierres d’une recherche appelée à être approfondie et précisée.

Introduction : une brève histoire des ciné-clubs en France

L’histoire des ciné-clubs remonte aux années 1920, mais elle s’est densifiée après la Seconde Guerre Mondiale, parallèlement à l’explosion de la fréquentation des salles de cinéma. À cette époque, craignant que les ciné-clubs ne représentent une concurrence déloyale, les exploitant.e.s ont demandé à l’État de légiférer leur statut : c’est ainsi qu’a été établi en 1949 un « Règlement du cinéma non commercial ».

Ce décret exigeait que les associations souhaitant être reconnues comme ciné-clubs adhèrent à des fédérations habilitées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et que les séances organisées soient réservées aux membres adhérent.e.s. Seules ces fédérations pouvaient se procurer des copies de films auprès des distributeur.rice.s. Quant aux séances, elles devaient répondre à une exigence de culture populaire.

Traditionnellement, une séance de ciné-club se déroule en trois temps : introduction de la séance ; projection du film ; discussion dirigée par un.e animateur.rice plus ou moins spécialiste. Autour de ce canevas, les ciné-clubs ont pu prendre des formes diverses. Vivien Soldé a identifié qu’ils répondaient à quatre enjeux éducatifs, plus ou moins accentués selon les cas : participation à une éducation citoyenne, spirituelle, morale et esthétique.

Les fédérations de ciné-clubs étaient diverses, laïques ou confessionnelles. Parmi les fédérations laïques, on peut citer la Ligue française de l’enseignement, la Fédération française des ciné-clubs (proche du Parti Communiste), la Fédération Jean Vigo. Parmi les fédérations confessionnelles : Films et famille, la Fédération loisirs et culture cinématographique (FLECC), Films et vie. Pendant l’âge d’or des ciné-clubs, il existait une dizaine de fédérations. Ce nombre important reflète l’enjeu politique que représentait le cinéma en France après la Seconde Guerre Mondiale.

Implantation des ciné-clubs en Seine-Saint-Denis

Contrairement à l’image élitiste qu’on peut avoir des ciné-clubs (réservés aux cinéphiles ou aux étudiant.e.s d’université), entre 1945 et 1980 ils étaient en réalité présents partout sur le territoire.

Les recherches de Vivien Soldé en Seine-Saint-Denis montrent qu’on trouvait des ciné-clubs dans les établissements scolaires, les maisons de quartiers, les MJC, les centres sociaux, sans compter les ciné-clubs municipaux qui portaient en général le nom de la ville concernée (le ciné-club d’Aubervilliers, de Rosny-sous-Bois, de Montreuil…).

Il y avait également des ciné-clubs d’usines ou d’entreprises, souvent orientés vers la pratique de la photographie ou du cinéma amateur ; des ciné-clubs liés aux établissements pénitentiaires, aux hôpitaux, aux sanatoriums ; et des ciné-bus (autobus équipés d’un système de projection).

Les ciné-clubs liés à des associations religieuses ou paroissiales étaient minoritaires en Seine-Saint-Denis.

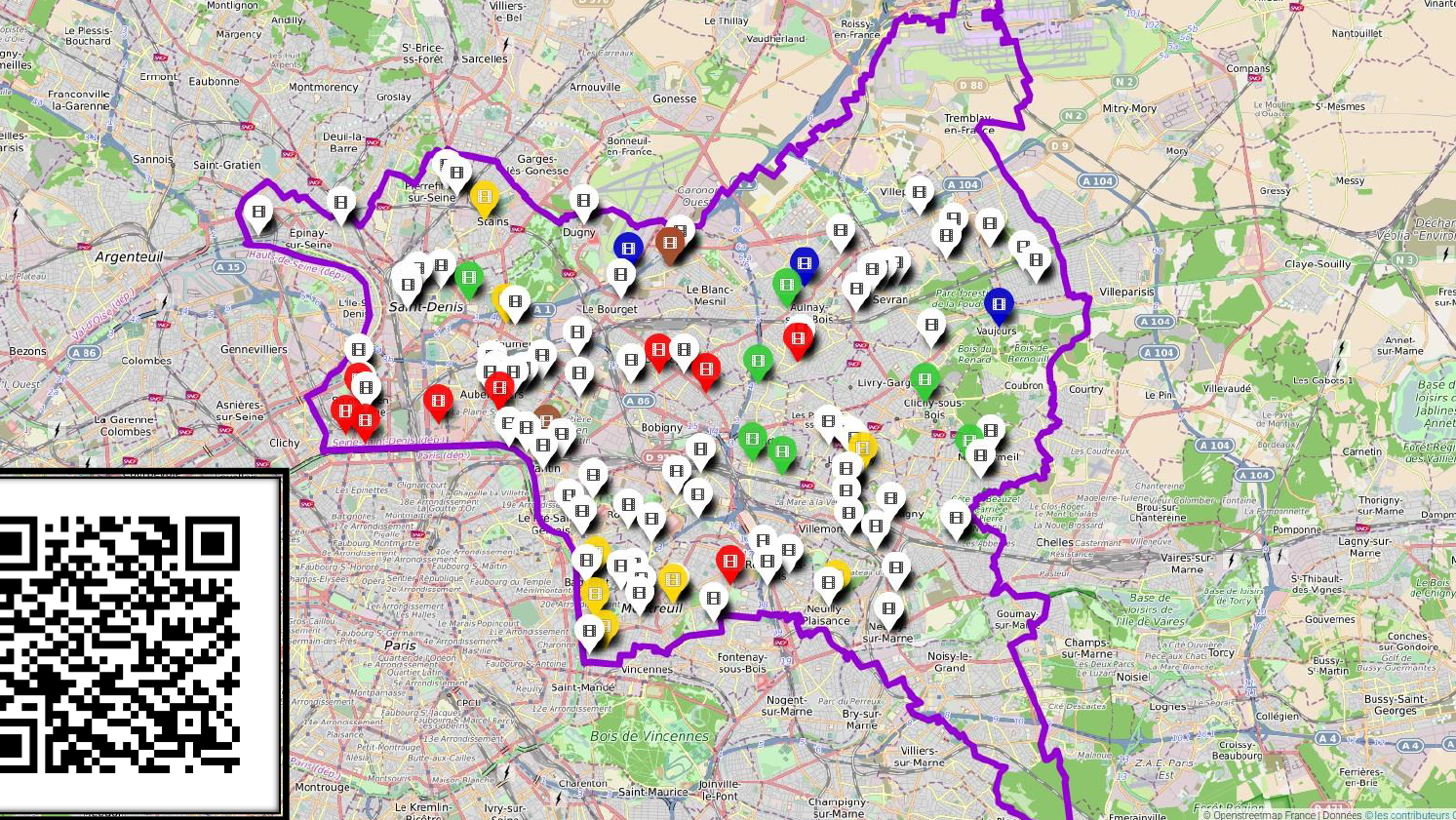

Une cartographie des ciné-clubs

Les archives départementales de Bobigny fournissent bon nombre d’informations sur ces ciné-clubs de Seine-Saint-Denis. Notamment, une circulaire émise par le préfet Jean Amet recense les salles et les ciné-clubs du département en 1979 : on y trouve des indications sur le nombre de séances, l’identité des organisateur.rice.s, les films projetés. Ce document présente également une carte des ciné-clubs en Seine-Saint-Denis : on en compte alors quarante-deux. En croisant divers fonds d’archives, Vivien Soldé a établi sa propre cartographie :

Une visée d’éducation militante et esthétique en Seine-Saint-Denis

Les archives des ciné-clubs eux-mêmes sont une autre source d’informations. Elles montrent qu’en Seine-Saint-Denis, les ciné-clubs avaient principalement une visée d’éducation militante et esthétique. Parmi ces archives on compte :

* Les revues : elles étaient éditées par les associations qui en avaient les moyens, par exemple Miroir du cinéma, revue du ciné-club d’Aubervilliers, ou Ciné 93, revue du centre municipal de Sevran. La première adopte une approche militante, elle affiche une volonté de former un.e spectateur.rice agissant.e, doté.e d’un esprit critique. Les titres des articles témoignent d’un positionnement humaniste, antifasciste, engagé contre la censure et notamment la guerre d’Algérie, avec une volonté de mettre en avant des cultures différentes : cinéma algérien, africain, cubain.

* Les affiches : suite à une loi de 1965, les ciné-clubs étaient obligés de créer leurs propres affiches, n’ayant plus le droit d’utiliser celles du circuit d’exploitation commercial. Ces affiches témoignent parfois d’une grande imagination et reflètent souvent l’orientation militante de ces ciné-clubs.

* Les tracts : ils servaient à promouvoir des séances à thème ou à visée éducative.

Une affiche du Ciné-club Jean Renoir (Aulnay-sous-Bois)

Déclin et évolution des ciné-clubs

La télévision d’une part, et l’institutionnalisation de l’éducation à l’image d’autre part, sont souvent citées comme les causes principales du déclin des ciné-clubs. Il est certain que la multiplication des supports de visionnage apparue avec l’arrivée de la VHS a joué un rôle, tout comme la baisse globale de la fréquentation des salles à partir des années 1980.

Le déclin des ciné-clubs s’explique également par le développement des salles classées art et essai, venues se substituer aux ciné-clubs dans leur rôle d’éducation culturelle, l’apparition de l’animation socioculturelle effectuée par des professionnel.le.s formé.e.s, la baisse du nombre des spectateur.rice.s militant.e.s (les bonnes volontés pour animer les associations se sont faites plus rares), et enfin les défauts de l’équipement technique des ciné-clubs, qui accusaient un retard de plus en plus grand par rapport aux salles de cinéma.

Cependant il serait faux de dire que les ciné-clubs ont disparu. Aujourd’hui, il reste quatre fédérations actives dans le domaine du cinéma non-commercial, dispersées sur le territoire métropolitain.

Les ciné-clubs connaissent surtout une évolution structurelle. La majorité a évolué : certains se sont transformés en festivals, comme le Festival international du film d’Amiens, ou le Festival du film arabe de Fameck.

Certains ciné-clubs qui en avaient les moyens sont devenus des salles commerciales, comme le Cratère à Toulouse. D’autres établissements cinématographiques accueillent des ciné-clubs, comme le programme « Japanim » ou le cycle « Aux Frontières du Méliès » du cinéma à Montreuil.

Il arrive que des associations investissent des salles de manière ponctuelle pour organiser des projections, comme le 7ème Œil à Reims. Même si elles ne sont pas toujours affiliées à des fédérations, ces associations fonctionnent comme des ciné-clubs.

Enfin, des associations et programmes qui portent des actions d’éducation à l’image comme Lycéens et Apprentis au cinéma, Collège et cinéma, Ciné Ligue, jouent aujourd’hui un rôle d’éducation cinématographique comparable à celui des ciné-clubs.

Bibliographie

SOUILLÉS-DEBATS Léo, La Culture cinématographique du mouvement ciné-club, une histoire de cinéphilies (1944-1999), AFRHC, 2017.

Collectif sous la direction de GIMELLO-MESPLOMB Frédéric, LABORDERIE Pascal et SOUILLÉS-DEBATS Léo, La Ligue de l’enseignement et le cinéma. Une histoire de l’éducation à l’image (1945-1989), AFRHC, 2016.

Collectif, Les ciné-clubs à l’affiche, Arnaud Bizalion, 2018.

GAUTHIER Christophe, La passion du cinéma. Cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, AFRHC, 2002.

LEVENTOPOULOS Mélisande, Les catholiques et le cinéma : La construction d’un regard critique (France, 1895-1958), Presses universitaires de Rennes, 2015.

LABORDERIE Pascal, Éducation populaire, laïcité et cinéma. Une médiation culturelle en mouvement, L’Harmattan, 2021.

GALLINARI Pauline, Les communistes et le cinéma. France, de la Libération aux années 60, Presses universitaires de Rennes, 2015.

LABORDERIE Pascal, Le cinéma éducateur laïque, L’Harmattan, 2015.

DELMAS Jean, Une vie avec le cinéma, Jean-Michel Place, 1997.

Programmer dans les quartiers populaires : comment densifier et diversifier le public des cinémas indépendants ?

Table ronde avec Claire Diao, critique de cinéma, distributrice spécialisée dans les cinémas d’Afrique et programmatrice, Mehdi Derfoufi, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université Paris 8, Catherine Mallet, directrice adjointe du cinéma La Cascade à Martigues, Pauline Plagnol, directrice du cinéma Jacques Prévert à Gonesse, Mathilde Rouxel, historienne du cinéma spécialiste des cinémas des pays arabes, programmatrice et directrice artistique du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec.

Animée par Victor Courgeon, chargé de la recherche de nouveaux publics et de la communication au cinéma Le Méliès à Montreuil.

Victor Courgeon introduit le sujet de cette table ronde en notant qu’on ne peut pas aborder la question de la diversité des publics sans parler de la diversité des équipes. À ce titre, la précédente ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a mis en place un plan intitulé La Relève, pour renouveler la direction des établissements culturels, dans le domaine du spectacle vivant. Il s’agira aussi de s’interroger sur la notion de diversité elle-même.

Pour l’heure, Victor Courgeon propose d’amorcer la discussion par la question de l’implantation de la salle de cinéma. En quoi cette implantation est décisive dans le lien que la salle crée avec les publics ? Est-ce que les habitant.e.s du quartier dans lequel elle se trouve sont amené.e.s à la fréquenter de leur propre initiative ?

L’implantation de la salle de cinéma : un enjeu crucial

Le cinéma Jacques Prévert, quartier de la Fauconière à Gonesse (Val d’Oise)

Pauline Plagnol évoque son expérience en tant que directrice d’une salle implantée dans un quartier dit populaire, où elle a été construite en même temps que la cité du même nom, dans les années 1960. Elle a par la suite été municipalisée en 1977 et fonctionne aujourd’hui en régie mixte. Le travail participatif avec les habitant.e.s du quartier est au cœur du projet de cette salle depuis le début de son activité. Forte de la présence de deux médiatrices jeune public, assez exceptionnelle pour un mono-écran, elle mène aujourd’hui des actions fortes en direction du public jeune, mais pas seulement.

Le Festival de courts métrages des jeunes, dont cette année verra la 9e édition, en est une manifestation : on y présente des films amateurs réalisés par des jeunes du territoire qui ont été accompagné.e.s précédemment dans des ateliers de réalisation. Ce festival se clôt par une soirée de restitution et une remise de prix, occasion de faire venir un public non habitué. Sur le même principe, Ton clip au ciné invite à venir voir des clips réalisés par des Gonessien.ne.s, manière de mobiliser un public pas forcément cinéphile.

L’objectif est de faire en sorte que les habitant.e.s s’approprient le lieu. Côté programmation, l’équipe du cinéma doit trouver un équilibre entre attractivité et exigences liées à une programmation art et essai. Il s’agit d’inciter le public à changer ses habitudes. Un ou deux films par semaine sont proposés en VO. Les films « recherche », eux, sont présentés sous forme de coups de cœur qui donnent lieu à des projections événements.

Le cinéma La Cascade (Martigues, Bouches-du-Rhône)

Catherine Mallet présente le projet du cinéma La Cascade à Martigues, dont elle est la directrice adjointe. Martigues est une ville de 50 000 habitant.e.s, située au cœur d’un important bassin industriel qui s’est développé tout au long du 20e siècle autour de l’étang de Berre. Le quartier Paradis Saint-Roch est sorti de terre dans les années 1970 pour loger la population venue travailler dans les industries locales. Le maire de l’époque, le communiste Paul Lombard, avait souhaité y implanter un cinéma, ce qui a donné lieu à la naissance de la salle Jean Renoir. Dirigé par une association, cette salle a rapidement pris une direction art et essai et a initié un travail hors les murs dès les années 1980, en menant des actions dans les écoles et les maisons de quartiers des environs.

Catherine Mallet est arrivée au Jean Renoir en 2001, sur une création de poste. Elle a débuté en s’impliquant fortement dans le travail hors les murs mené par l’équipe, convaincue de la nécessité de rencontrer les habitant.e.s pour se mettre à l’écoute du territoire. Mais la salle, un mono-écran, a fini par atteindre ses limites, et la question d’une réimplantation en centre-ville s’est posée. Ainsi a émergé le projet de la construction d’un « îlot » comprenant un cinéma (trois écrans), des logements (une cinquantaine) et des commerces (deux), projet pensé en association avec les habitant.e.s du quartier, à l’endroit où se trouvait l’ancien théâtre-cinéma de Martigues La Cascade.

Pour Catherine Mallet, citant Roland Barthes, il s’agit de créer une « situation de cinéma », c’est-à-dire un cheminement vers la salle de cinéma qui implique une disponibilité du public et favorise une rencontre avec l’œuvre. Aujourd’hui, il faut réfléchir cette situation de cinéma, car elle ne se donne pas d’elle-même. Cette idée que le cinéma n’est pas en dehors de nous mais fait partie de nous passe par un projet architectural porteur d’intentions précises, que l’équipe dédiée au lieu doit ensuite faire vivre, pour inviter les habitant.e.s à vivre leurs droits culturels. Le hall de La Cascade a été conçu comme un espace public, ouvert tous les jours de 9h à 23h. C’est un lieu fonctionnel et autonome, réfléchi conjointement avec les habitant.e.s et un cabinet d’architecte habitué à travailler sur des tiers-lieux. Ainsi le hall n’est pas pensé comme un espace destiné à accueillir du flux, mais comme un espace de rendez-vous. Il est modulable, son mobilier peut être déplacé ou retiré, doté d’une Wifi en accès libre, et comporte une terrasse et un jardin. Il ne s’agissait pas d’imaginer un lieu où on se sente autorisé.e à entrer, mais invité.e et accompagné.e, comme pour certaines médiathèques.

Il s’agit aussi d’un choix politique de la ville de Martigues que d’être à l’écoute de ses habitant.e.s et de faire vivre les droits culturels, ces derniers étant considérés comme une ressource. Aussi louable que soit cette intention, il faut la faire connaître. La Cascade a ouvert il y a deux ans et ce temps a été nécessaire pour qu’elle commence à vivre, d’autant que la période du Covid a porté un sérieux coup à la confiance des habitant.e.s dans l’espace public. Cela implique d’aller sur le terrain pour raconter cette histoire et inviter à y participer. L’équipe a pu s’appuyer sur le travail de proximité effectué depuis plus de vingt ans avec le cinéma Jean Renoir.

Programmer pour tous les publics : la diversité en question

Ces deux exemples montrent à quel point est cruciale la question des lieux, ainsi que celle des équipes qui les animent. La question des publics et de leur typologie, elle, n’a pas encore fait l’objet d’études solides, hormis quelques initiatives locales. Que veut dire « rechercher la diversité des publics » ? Que signifie cette notion de diversité ?

Mehdi Derfoufi rappelle que le milieu de l’action culturelle, dans lequel il a travaillé, s’est déjà mobilisé autour de la question des publics, notamment face à la politique menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy à la fin des années 2000. Ainsi avait été créé le BLOC – Bureau de liaison de l’action culturelle, rassemblant divers réseaux nationaux pour examiner certaines questions, dont celle des publics, qu’il avait eu lui-même à cœur de porter. Mais le sujet, à l’époque, n’avait pas vraiment mobilisé, à l’exception de Cinémas 93, de la Ligue de l’enseignement et des MJC.

La question revient aujourd’hui dans les préoccupations à travers cette idée de « diversité », qui est pourtant problématique. En effet, par rapport à quel jalon est mesurée cette diversité ? Il semble y avoir derrière cette notion quelque chose qui ne s’énonce pas : la question ethno-raciale, celle des classes sociales, celle des minorités de genres, autrement dit l’ensemble des identités qui composent la société. Autant cette question des « identités » agite le débat public contemporain, autant l’action culturelle semble en faire abstraction. Mehdi Derfoufi parle à ce sujet de « blanchité » de l’action culturelle, caractérisée par une forme de communautarisme inversé. La question est : pour qui le manque de diversité est un problème ? Est-ce que les personnes qui ne fréquentent pas nos lieux culturels manquent de quelque chose ? Pourquoi auraient-elles besoin de nous ? N’ont-elles pas des savoirs, des pratiques culturelles par elles-mêmes ?

Le geste de programmation a son importance mais il ne peut plus se définir comme un geste éditorial, un « geste d’auteur.rice ». Il doit davantage viser à indiquer les liens, les relations qui existent dans l’histoire des productions culturelles. La « diversité » n’a pas de sens s’il ne s’agit pas de donner du pouvoir aux personnes qui sont exclues des espaces de décision et de représentation. Vouloir faire une place ne suffit pas, il faut également céder le pouvoir. Mais qui est réellement prêt.e à le faire ?

Pour Mathilde Rouxel, directrice du Festival Aflam à Marseille et du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, les réponses à ces questions sont variées, autant que les lieux qui accueillent ces initiatives : ce n’est pas la même chose de programmer dans une importante institution comme le Mucem (qui accueille le festival Aflam), dans une salle commerciale de centre ville ou dans une salle comme le cinéma Le Trianon à Romainville, qui ont à l’origine un rapport différent avec la population de leurs quartiers.

Un festival est souvent un rendez-vous attendu par le public, qui sait qu’il pourra y voir des films qui ne sont pas montrés ailleurs, et qu’il aura l’occasion d’en discuter. Cette notion de régularité est importante pour attirer les gens qui viennent de loin. Mathilde Rouxel prend l’exemple de son expérience de programmation au sein du Gyptis à Marseille, une salle art et essai implantée dans un quartier populaire, très faiblement fréquentée. Ses tentatives de programmer des films à destination des habitant.e.s du quartier (un cycle de cinéma égyptien par exemple) ont été des échecs. En ce sens, la programmation en salle lui semble plus difficile à porter que la programmation de festival. Cela montre bien que la programmation s’écrit avec les publics, et qu’il faut trouver les moyens de les rencontrer.

La programmation du Festival du film franco-arabe au cinéma Le Trianon attire des spectateur.rice.s qui viennent de loin, souvent de manière assidue. La programmation spéciale Liban de l’édition 2023 a par exemple attiré un public libanais qui est venu en nombre du 16ème arrondissement de Paris. La régularité de l’événement, encore une fois, permet cela.

Mais la question est aussi : comment attirer les gens qui viennent de près ? Selon Mathilde Rouxel, chercher à faire des programmations « communautaires », dans le but de toucher des publics spécifiques, semble une direction un peu dangereuse. Les amateur.rice.s d’un cinéma à l’identité spécifique (par exemple le cinéma algérien ou palestinien) trouveront toujours les moyens de voir les films qui les intéressent ; ceux-là n’ont pas besoin de l’action intermédiaire d’un.e programmateur.rice. Plutôt que de servir ce ce.cette dernier.e consiste à proposr une diversité de films, afin de susciter de nouveaux intérêts.

Victor Courgeon interroge Claire Diao sur les initiatives que sont Quartiers lointains, programme de courts métrages itinérant circulant du sud au nord de l’hémisphère, et Sudu Connexion, société de vente et de distribution de films d’Afrique et sa diaspora. Choisit-elle pour sa part de jouer la carte des communautés ?

Claire Diao a débuté comme journaliste spécialisée dans le cinéma de cinéastes réalisant des films aussi bien en Afrique que dans les banlieues françaises. Ce travail lui a fait prendre conscience qu’il y avait un vrai appétit du public pour voir ces films si peu diffusés. Elle a décidé de devenir elle-même programmatrice et a créé Quartiers lointains en 2013. Ces programmes de courts-métrages qui voyagent chaque année entre la France, l’Afrique et les États-Unis sont une manière de connecter le cinéma africain avec des territoires où il n’est pas vu, et inversement le cinéma de la diaspora avec le continent africain.

Pour compléter cette mise en lien entre les créateur.rice.s et les diffuseur.euse.s qu’elle était amenée à rencontrer au cours de ses voyages, Claire Diao a ensuite créé la société de distribution Sudu Connexion. Pour ces films-là, les exploitant.e.s sont rares à se positionner sur des sorties en salles classiques. Elle favorise donc une diffusion sous forme de tournées événementielles. Ainsi, récemment, celle qui a été organisée à travers la France autour d’un film du réalisateur mauricien David Constantin, Simin Zetwal. À Paris, le partenariat avec une association locale de Mauricien.ne.s a permis de faire salle pleine au Saint-André-des-Arts. C’est un exemple d’un travail fructueux fait conjointement avec des communautés qui vont habituellement peu au cinéma. L’aspect événementiel, qui va de pair avec une promesse de rencontre avec les équipes des films, est incontournable pour amener ce type de public dans les salles. Les cinéphiles curieux.ses de voir ces films viennent d’elles.eux-mêmes.

Faire participer les publics

Une autre question centrale est celle de la participation. Le cinéma Jacques Prévert de Gonesse est un exemple de lieu qui encourage l’intégration des habitant.e.s au processus de programmation.

Pauline Plagnol rebondit sur les propos de Mehdi Derfoufi interrogeant la notion de diversité. Pour elle, effectivement, si on veut créer de la diversité d’une manière non verticale, il faut provoquer des rencontres entre les cultures. Mais selon elle, le travail de beaucoup d’exploitant.e.s va déjà dans ce sens-là, encourageant la prise en main des salles par le public des quartiers. C’est un travail de fourmis, qui s’appuie sur les structures existant sur le territoire. À Gonesse, l’équipe du Jacques Prévert organise des séances de cinéma avec diverses structures habituées à travailler sur le terrain avec des jeunes. Dans la nécessaire refonte du geste de programmation, ces partenaires qui ne viennent pas du milieu de l’action culturelle sont précieux.

Mathilde Rouxel revient sur son expérience de programmatrice au cinéma Le Gyptis de Marseille. Son manque d’expérience du terrain et les directives liées aux différents labels de la salle l’ont conduite à élaborer une programmation qui n’a pas rencontré le public local. Soit les films, récupérés en cinquième semaine, avaient déjà été vus, soit ils n’attiraient pas le public, car inconnus. À l’inverse, la programmation jeune public commerciale, elle, fonctionnait (Super Mario a fait salle comble durant plusieurs week-ends d’affilée).

En revanche, à chaque fois que la salle accueillait un événement porté par les associations socio-culturelles locales, elle a constaté une participation massive d’un public issu du territoire. De même que les séances jeu-vidéo, programmées à l’issue d’ateliers avec les jeunes du quartier.

La salle comme porte d’entrée vers une filière professionnelle

Une autre manière pour les salles de s’ouvrir aux habitant.e.s pourrait résider dans une approche professionnalisante : la salle peut agir comme une porte ouverte sur les métiers de la filière.

Catherine Mallet confirme que le cinéma La Cascade s’inscrit dans le développement de la filière cinéma à Martigues, dans la continuité de l’implantation en 2015 des studios Provence Studios (22 hectares). Ceux-ci, qui fonctionnent aujourd’hui à plein régime, ont été pensés dans une optique de reconversion professionnelle pour la population locale. Il s’agit là d’une politique de développement économique, non culturel. L’équipe de La Cascade s’est donc interrogée sur la place que pouvait prendre la nouvelle salle de cinéma dans cet écosystème regroupant des entreprises, des services liées à la production, à la post-production, et des structures d’accueil de tournages.

La Cascade se veut donc l’espace public de cette industrie dont l’activité se déploie la plupart du temps loin des yeux des habitant.e.s, afin de la partager avec ces dernier.e.s : cela passe par l’accueil de castings par exemple, par la transmission autour des tournages qui se déroulent localement, autour des métiers du cinéma, notamment des métiers ouvriers. Une manière de dire que le développement de cette filière sur le territoire est l’affaire de tou.te.s.

Si certain.e.s habitant.e.s des quartiers éloignés ne vont pas jusqu’au cinéma, faut-il que le cinéma aille jusqu’à elles et eux ?

Table ronde avec

Laurent Callonnec, directeur du cinéma L’Écran à Saint‑Denis, Fabrice Chambon, directeur de la culture d’Est Ensemble, et Christel Groshenry-Fastrez, directrice déléguée du réseau des cinémas Est Ensemble, Anne Lidove, présidente de l’ANCI – Association nationale des cinémas itinérants et coordinatrice de la FACC – Fédération de l’action culturelle cinématographique, Margot Videcoq, co-directrice des Laboratoires d’Aubervilliers, lieu d’expérimentation artistique pluridisciplinaire.

Animée par Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93.

En tant qu’association territoriale de salles travaillant en réseau, Cinémas 93 s’efforce d’identifier sur son territoire les zones blanches où les habitant.e.s sont éloigné.e.s (à pied, à vélo, en voiture, en transport en commun) de toute offre cinématographique en général et de toute forme d’offre cinématographique art et essai en particulier. Sa mission consiste également à s’assurer que tous les établissements scolaires aient bien accès aux dispositifs d’éducation à l’image proposés dans le département.

Cet éloignement se mesure en temps d’accès pour atteindre l’établissement le plus proche. Mais il existe aussi des freins ou des barrières psychologiques qui sont plus difficiles à cerner.

Pour lutter contre cet enclavement, il existe un certain nombre d’initiatives locales. Si jusqu’à récemment, on essayait surtout de faire venir les habitant.e.s dans les salles, aujourd’hui, on travaille également à ce que le cinéma sorte de ses murs pour aller à la rencontre des habitant.e.s des quartiers éloignés.

Le rôle des circuits de cinéma itinérant

Une solution qui apparaît parfois aux collectivités qui souhaitent proposer une activité cinématographique sur leur territoire est de contacter des circuits de cinéma itinérant déjà existants, voire, parfois, d’en créer.

Anne Lidove, présidente de l’Association nationale des cinémas itinérants (ANCI), affirme que cette pratique, assez développée en milieu rural, se justifie également dans les zones urbaines, à partir du moment où il n’y a pas de concurrence avec des salles déjà implantées. Le cinéma itinérant est une solution qui attire de nombreuses communes, car elle est relativement aisée à mettre en place. Sachant qu’une séance itinérante coûte en moyenne 600 € et rapporte 100 € net, elle coûte plus cher qu’une séance dans un cinéma traditionnel, mais la rentabilité n’est pas le but recherché : le cinéma itinérant est une activité culturelle à part entière qui relève de l’aménagement du territoire, dans un souci d’équité territoriale.

Le cinéma itinérant repose en grande partie sur des bénévoles : en général, ces derniers sont des habitant.e.s engagé.e.s, motivé.e.s par leur envie de créer des moments de partage collectifs, qui mettent à profit leur connaissance du territoire pour créer un point de projection ou une activité itinérante. C’est pourquoi la programmation est souvent réfléchie en concertation avec ces habitant.e.s – une programmation souvent grand public, qui ne peut s’affranchir de la nécessité d’optimiser le matériel et les subventions.

L’Écran nomade d’Est Ensemble

Fabrice Chambon, directeur de la culture d’Est Ensemble, et Christel Groshenry-Fastrez, directrice déléguée du réseau des cinémas d’Est Ensemble, reviennent sur la création de l’Écran nomade à Bobigny, dont l’activité a débuté en octobre 2019. Cette initiative était destinée à combler l’absence de salle à Bobigny après la fermeture du Magic Cinéma et pendant les travaux de création d’un nouveau cinéma de six écrans, le futur cinéma Alice Guy.

Le fonctionnement de l’Écran nomade est assuré par une équipe dont les locaux sont situés à Bondy. Force est de constater que le dispositif souffre d’un défaut de visibilité en l’absence de « pignon sur rue » et de moyens humains investis dans la médiation, élément crucial pour le succès des cinémas itinérants. L’équipe de l’Écran nomade s’efforce de pallier cette carence en multipliant les partenariats et les relais avec des structures locales, mais cela ne suffit pas toujours à créer un sentiment de légitimité chez les habitant.e.s, de sorte qu’il.elle.s s’approprient l’initiative. Souvent, il.elle.s préfèrent en effet se rendre dans le cinéma voisin.

À titre de comparaison, le Magic Cinéma de Bobigny comptait 14 agents pour 2 salles ; l’Écran nomade compte 7 agents. Cela réduit d’autant le temps qui peut être consacré à la vie du cinéma, essentiel pour que celui-ci existe aux yeux des habitant.e.s.

En revanche, en été, Est Ensemble déploie l’Écran nomade avec succès sur tout son territoire pour une véritable saison de plein air, en collaboration avec les cinémas de son réseau.

Le centre culturel Nelson Mandela (quartier des Courtillières, Pantin)

Guidé par cette volonté d’utiliser la culture comme levier de transformation du territoire, Est Ensemble a également déployé une activité cinématographique dans le tout nouveau centre culturel Nelson Mandela, situé dans le quartier des Courtillières à Pantin, quartier prioritaire du nord de la ville. Ce centre culturel comprend une bibliothèque, une ludothèque et une salle de spectacles polyvalente de 120 places où sont projetés des films.

La première projection a eu lieu le 30 novembre 2023 et, comme l’Écran nomade, elle rencontre pour le moment des difficultés. Actuellement, les 0,3 ETP de caisse et 0,3 ETP de projection par an permettent d’assurer quatre séances par semaine, mais il n’est pas possible de mener un véritable travail de sensibilisation dans le quartier. D’où un dilemme : puiser dans les ressources du Ciné 104 de Pantin pour fluidifier le fonctionnement du lieu (au risque de fragiliser le Ciné 104), ou faire tourner le lieu avec des moyens trop faibles par rapport à ses ambitions. Faut-il rééquilibrer l’allocation des moyens pour favoriser les zones où le service culturel est d’une utilité prioritaire ? Des solutions sont à l’examen.

Le projet de cinéma itinérant du cinéma L’Écran (Saint-Denis)

Plusieurs raisons ont conduit Laurent Callonnec, directeur du cinéma L’Écran à Saint-Denis, à lancer un projet de cinéma itinérant sur le territoire de Saint-Denis :

* le sous-équipement cinématographique du territoire de Plaine Commune en matière d’établissements indépendants de proximité(seulement six écrans).

* les difficultés grandissantes d’accès au centre ville, notamment pour les scolaires, induites par les nombreux chantiers qui occupent la ville.

* le besoin pour L’Écran de renforcer sa polyvalence afin de mener des actions audiovisuelles plus larges, incluant notamment le hors film.

Ce cinéma itinérant pourrait ainsi jouer le rôle d’une troisième salle pour le cinéma L’Écran. Il sera calibré de sorte à pouvoir tout autant satisfaire les critères techniques pour des projections commerciales en exploitation cinématographique, que des projections non-commerciales au service des acteurs publics et de structures culturelles du territoire.

Le dispositif départemental Cap 2030 a ouvert la possibilité d’un financement pour ce projet, dont Laurent Callonnec a jeté les premières bases. Pour sa conception et son déploiement, il va pouvoir s’appuyer sur l’expertise de l’équipe de L’Écran. Le travail est en cours, certains lieux ont été identifiés, notamment au lycée Paul Éluard et avec l’Université

Paris 8.

Les initiatives des Laboratoires d’Aubervilliers

Margot Videcoq codirige les Laboratoires d’Aubervilliers, lieu créé en 1993 par le chorégraphe François Verret. Ce lieu pluridisciplinaire expérimente les formats, mais le cinéma n’y est pas étranger : dès le début des années 2000, la première direction collégiale a accueilli des résidences de cinéastes expérimentaux. Avec la réalisatrice serbe Marta Popivoda, la direction collégiale suivante a conduit le projet Illegal Cinema, autour de l’idée d’une programmation non « professionnelle » : un film par semaine était projeté, sur la proposition d’un.e programmateur.rice amateur.e. chargé.e d’animer la discussion avec les habitant.e.s.

Les Laboratoires sont par ailleurs partenaires de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Ce projet à la fois utopique et pragmatique est porté par les Ateliers Médicis et le Centre Pompidou sur l’initiative de la réalisatrice Alice Diop. Il tente de construire une autre histoire du cinéma à rebours de la « grande » histoire, permettant une nouvelle représentation des espaces habituellement relégués à la périphérie. L’objectif est que les diffuseur.euse.s s’approprient ce catalogue de films pas ou peu diffusés, afin de les promouvoir à leur tour.

Cela vient confirmer un glissement progressif, notable depuis une quinzaine d’années aux Laboratoires d’Aubervilliers, du « dans les murs » vers le « hors les murs », les événements liés au cinéma faisant écho aux expositions en cours aux Laboratoires. Cela a récemment abouti au projet de déambulation urbaine Cinéma dehors, avec quatre projections dans la ville en 2023, notamment au 1, rue des cités en pied d’immeuble, et sur la dalle de la Porte de la Villette. Quatre rappeurs d’Aubervilliers ont aussi programmé une sélection de films du catalogue de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, qui ont été projetés dans le jardin des Laboratoires. Ce jardin est perçu comme un prolongement de l’espace culturel des Laboratoires, à co-constuire avec les habitant.e.s.

Cinéma dehors se poursuit en 2024 avec un travail renforcé sur la préparation des lieux de projection (notamment en faisant de l’avant-film un moment de partage animé et vivant) et sur la co-construction des séances, à travers la constitution d’un groupe de programmateur.rice.s constitué d’habitant.e.s et de jeunes de l’OMJA (Organisation en mouvement des jeunes d’Aubervilliers).

Par ailleurs, le réalisateur albertivillarien Madanie Boussaïd, formé aux Ateliers Varan, a initié la mise en place d’un stage Varan à Aubervilliers, dont les résultats ont été projetés récemment autour de la thématique « Une avenue à Aubervilliers ». Ces films pourraient faire l’ouverture de la nouvelle édition de Cinéma dehors. Les habitant.e.s sont ainsi en train de se former à la construction de leur propre récit.

Le cinéma en plein air

La question des projections en plein air revient souvent dans les interventions des participant.e.s à cette table ronde. En effet le plein air tient une grande place dans l’activité de l’ANCI, l’Écran nomade remporte plus de succès en plein air que dans des salles fermées, le projet de cinéma itinérant de L’Écran a pour le moment plus de facilité à trouver des lieux en plein air qu’en intérieur. Mais les projections en plein air sont un secteur concurrentiel où les acteurs privés sont maintenant bien installés. Souvent, d’ailleurs, les pouvoirs publics s’appuient sur ces derniers pour mettre en place leurs initiatives. Comment se différencier ?

Pour Est Ensemble, l’Écran nomade présente l’avantage de prendre en charge le coût du matériel, de l’équipe technique et de la location de copies. Les projections en plein air sont aussi l’occasion de mettre en place des partenariats avec les villes, que ce soit avec la culture ou la jeunesse et sports. Force est de constater que les équipes de communication municipales mettent beaucoup plus en valeur cette activité de plein air saisonnière que l’activité permanente de l’Écran nomade.

Pour Laurent Callonnec, la question des projections en plein air reste une zone grise dans les choix que font les municipalités, car bien souvent les villes ont toutes les compétences pour organiser de telles séances.

Anne Lidove confirme que, depuis le confinement, de nombreux acteurs privés ne venant pas du cinéma mais plutôt de l’événementiel, se sont positionnés sur cette activité, en banlieue parisienne comme en régions. Ces nouveaux acteurs sont désormais un concurrent pour les circuits de cinéma itinérant. Les séances de plein air sont en effet des opérations très rentables, qui permettent de dégager un, voire deux salaires annuels de projectionniste. Elles représentent un apport non négligeable pour les circuits de cinéma itinérants, qui leur permet d’exister durant le reste de l’année. Sur les 2800 séances en plein air qui ont eu lieu à l’été 2023 en France, environ 1500 ont été réalisées par des circuits de cinéma itinérant. Quant aux salles de cinéma fixes, lorsqu’elles souhaitent organiser des séances commerciales en plein air, il leur faut externaliser leur propre billetterie ou bien conclure un partenariat avec une salle locale.

DISCUSSION CROISÉE avec Rebecca Fons, directrice et programmatrice du Gene Siskel Film Center à Chicago et du Iowa Theatre à Winterset (Iowa)

Après avoir travaillé pendant 8 ans au Festival international du Film de Chicago, Rebecca Fons est aujourd’hui à la tête d’un des deux cinémas art et essai emblématiques de Chicago, ville d’immigration qui compte parmi ses habitant.e.s de nombreuses communautés. Soutenue financièrement par un écosystème économique très différent du modèle français (mécénat, notamment de fondations privées), elle conçoit sa programmation et ses actions culturelles en tenant compte de la grande diversité de ses publics. Parallèlement, elle a repris et rénové le cinéma d’une petite ville du Midwest, patrie de John Wayne et où elle a grandi.

Discussion animée par Laurent Callonnec, directeur du cinéma l’Écran à Saint-Denis

Traduction par Pascale Fougère.

Il y a trois ans, Laurent Callonnec, directeur du cinéma L’Écran de Saint-Denis, a initié un travail sur les salles art et essai aux Etats-Unis dans le cadre d’une formation en exploitation à la Fémis. C’est ainsi qu’il a rencontré Rebecca Fons. Après des débuts comme responsable de la programmation scolaire du Festival international du film de Chicago, Rebecca Fons est devenue en 2021 directrice artistique du Gene Siskel Film Center. Dans le même temps, elle programme deux salles à Iowa City et a rouvert un ancien palace cinéma à Winterset, sa ville natale, le Iowa Theater.

Rebecca Fons présente son parcours et son activité. Davantage que comme une directrice de salle ou une programmatrice, elle se voit comme une modeste « anthropologue » : sa principale préoccupation concerne les gens, issus des diverses communautés auxquelles elle s’adresse. Les deux cinémas qu’elle anime sont de fait très différents, dans un contexte où le nombre de salles art et essai aux États-Unis (environ une centaine) décroît chaque année.

Le Gene Siskel Film Center (Chicago, Illinois)

Le Gene Siskel Film Center, du nom d’un critique de cinéma célèbre aux États-Unis, est l’un des seuls cinémas art et essai de Chicago, qui compte pourtant trois millions d’habitant.e.s. Cette salle de deux écrans est rattachée à l’École de l’Institut d’art de la ville, pour laquelle elle remplissait à l’origine le rôle de cinémathèque. Elle fonctionne avec un budget d’un million de dollars par an.

Sa programmation art et essai couvre un spectre assez large, des sorties américaines et internationales à l’accueil de festivals, en passant par des films de patrimoine restaurés et des projections thématiques. Rebecca Fons propose des films qui autrement ne pourraient pas être vus à Chicago. Elle a mis en place des événements comme le cycle « Settle in » qui propose des films d’une durée minimale de neuf heures, ou bien encore le Destroy Tour Art Film Festival, qui « sacralise » l’expérience cinématographique collective en salle. Une partie de la programmation s’adresse à des communautés fortement représentées à Chicago : le Black Harvest Film Festival, des films polonais…

En plus du poste que Rebecca Fons occupe, le Gene Siskel Film Center compte dix salarié.e.s à plein temps, quinze agent.e.s d’accueil à temps partiel et une dizaine de bénévoles.

Le Iowa Theater (Winterset, Iowa)

Le Iowa Theater, que Rebecca Fons a rouvert avec sa mère dans la petite ville de Winterset (5 000 habitant.e.s), est un mono écran qui fonctionne avec un budget de 100 000 dollars par an.

Les films y sont présentés environ trois semaines après leur sortie. L’écran rétractable de la salle lui permet également d’accueillir des spectacles locaux.

La programmation est très différente de celle du Gene Siskel Center : c’est une programmation « grand public » qui s’adresse à une population rurale, essentiellement blanche, aux revenus modestes. Mais cela n’exclut pas l’exigence. Ainsi Rebecca Fons a créé le Movie Club, qui se tient un dimanche par mois. Les spectateur.rice.s ont pu y découvrir des films comme Parasite de Bong Joon-Ho ou Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, expériences très nouvelles pour eux. L’abonnement coûte 60 dollars par an, le popcorn est gratuit, et chaque film est suivi d’un débat. 80 personnes ont adhéré la première année, ce qui peut être considéré comme un succès.

Le Iowa Theater est animé notamment par un professeur à la retraite qui s’est formé à la projection numérique. Il compte huit salarié.e.s rémunéré.e.s à l’heure, la plupart des retraité.e.s et des étudiant.e.s. Rebecca Fons assure la programmation bénévolement.

L’enjeu du financement

Le point commun entre ces deux cinémas est leur caractère non-commercial et leur indépendance. Chacune à leur manière, ces salles cherchent à se connecter à un public et à le rassembler. Leur défi est de continuer à exister dans un contexte où l’aide apportée par l’État fédéral et les autres pouvoirs publics est très faible : la part de subvention publique s’élève à 200 000 dollars au Gene Siskel Center et à 15 000 dollars au Iowa Theater. Le financement de ces salles provient donc majoritairement de dons privés (fondations et particuliers), de sponsors, de l’abonnement des adhérent.e.s, de la billetterie courante et de la vente de popcorn. Le soutien politique apporté par les municipalités est toutefois essentiel.

À Chicago comme à Winterset, l’enjeu pour Rebecca Fons est de concilier une programmation excitante avec la nécessité d’attirer ces financements. Programmer pour soi n’a pas de sens : il s’agit de trouver un équilibre basé sur la compréhension des différents publics. Mais l’expérience montre que ces publics sont le plus souvent curieux. Les amener à sortir de leurs habitudes, c’est leur faire comprendre que le cinéma peut prendre des formes différentes, qu’il est important de faire vivre.

Regards d’enfants, regards d’adultes – Accueillir les émotions pour accompagner les œuvres

L’enfant spectateur : à la découverte des mondes possibles

Conférence par Olivier Mascaro, chercheur en psychologie du développement au CNRS. Il travaille sur les fondements sociaux de l’apprentissage, comme les mécanismes que les nourrissons et jeunes enfants utilisent pour se représenter leur environnement social et interagir avec autrui, notamment en contexte communicatif.

Le cinéma met les enfants en position d’observateurs, face à des contenus (souvent) fictifs, en contexte social. Chacune de ces composantes peut être vectrice d’apprentissage. Dès leur plus jeune âge, les enfants utilisent ce qu’il.elle.s observent à l’écran pour apprendre. Il.elle.s développent tôt des compétences pour distinguer la réalité de la fiction, et les appliquent aux films et images. Enfin, le cinéma peut être le support d’échanges réciproques entre spectateur.rice.s, permettant ainsi aux enfants d’apprendre des adultes et aux adultes d’apprendre à mieux comprendre le point de vue des enfants.

CONSULTER LA CAPTATION DE LA CONFÉRENCE

Programmer pour le très jeune public : que faire des craintes des adultes ?

Table ronde avec Clara Iparraguirre, déléguée générale d’Étonnant Cinéma, Oumama Lahmar et Ahlem Boussebaa, participantes à un atelier de programmation pour les parents proposé par Étonnant cinéma, Julie Latrille, directrice de la crèche départementale des Granges à Vitry-sur-Seine, Richard Stencel, programmateur jeune public du cinéma Les Toiles à Saint-Gratien.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, autrice radiophonique et formatrice indépendante en cinéma.

Les recherches et dispositifs menés dans le domaine de l’éducation à l’image dans la dernière décennie montrent une attention croissante portée au public des tout-petits. En témoignent les actions menées par l’association Cinémas 93, la programmation des festivals jeune public, la constitution par les distributeur.ice.s de programmes adaptés aux très jeunes spectateur.e.s, ou encore un dispositif d’éducation au cinéma comme Maternelle au cinéma. Cela implique une multiplication des regards d’adultes sur le fait de montrer des films aux très jeunes enfants – adultes qui sont amené.e.s à former des idées sur cet acte, à s’interroger, présupposer, projeter, se projeter. Que faire de ces interrogations et de ses propres appréhensions quand on choisit un film ? Que craignons-nous précisément ?

Projection du film Alaska de Oksana Kulvadina (2020, 7 minutes)

Le public de la table ronde est invité à nommer les émotions ressenties au cours de la projection du film. Un nuage de mots ressort : surprise, curiosité, émerveillement, découverte, amusement, apaisement…

Mais un autre enjeu, pour les programmateur.rice.s adultes, professionnel.le.s ou non, est d’imaginer les émotions que peuvent ressentir les enfants face à un tel film. C’est là qu’il.elle.s peuvent se tromper, et se retrouvent parfois surpris.

Clara Iparraguirre, directrice de l’association Étonnant cinéma, mène plusieurs initiatives dans des structures sociales d’Île-de-France autour de l’éveil au cinéma et de l’éducation à l’image. Parmi celles-ci, des échanges avec les parents autour de la question des écrans, des ateliers créatifs invitant à la découverte du mouvement, du son, de la projection, des sorties cinéma parents-enfants dans des salles de proximité, des sorties plus lointaines (ciné-concerts au Forum des images par exemple), et des ateliers de programmation avec les parents, destinés à sélectionner des films pour les enfants autour d’un thème donné.

Alaska – Oxana Kuvaldina

Clara Iparraguirre est venue accompagnée de trois mères participant à un de ces ateliers de programmation. Après la projection d’Alaska, l’une d’elles témoigne : elle a personnellement apprécié ce film en tant qu’adulte, mais a pensé, comme d’autres parents, qu’il ferait peur aux enfants et qu’il nécessiterait beaucoup d’explications. Elle cite la présence d’animaux grands et effrayants, d’une ombre difficilement identifiable, et la bande sonore. Le motif de la rencontre, par ailleurs, est présenté de manière négative, et les couleurs sont sombres.

Une autre participante à l’atelier abonde dans son sens. Ce film éveille la curiosité de l’adulte, qui attend qu’il se passe quelque chose. Mais il ne délivre pas de message clair au spectateur enfant. Cette mère a observé sa fille de 2 ans, présente pendant la projection qui vient de se dérouler : sa fille n’a pas exprimé de réaction particulière. Elle tente de se mettre à la place de sa fille (ce qui, elle en convient, est peut-être illusoire) et n’arrive pas à identifier l’émotion qu’elle a pu ressentir.

De fait, ce film n’a pas été choisi lors de l’atelier de programmation car même si sa qualité est évidente, même si ses belles images éveillent la curiosité, l’émotion qu’il suscite n’est pas claire.

Anne-Sophie Lepicard commente ces témoignages, intéressants, qui montrent une forme de « schizophrénie » du regard de l’adulte dans cette situation. En effet, le.la programmateur.rice adulte est tiraillé entre sa propre perception et ce qu’il.elle imagine que l’enfant va ressentir.

Richard Stencel est programmateur jeune public du cinéma Les Toiles à Saint-Gratien (Val d’Oise). Il conçoit ses séances de manière à intégrer les adultes au travail, qu’il.elle.s soient professionnel.le.s de la petite enfance ou simples parents accompagnateur.rice.s, en sollicitant leur parole. Il consacre toujours un temps, souvent à l’issue des séances, pour recueillir les impressions des spectateur.rice.s adultes, afin de réajuster les choses si nécessaire. L’objectif est d’avancer avec les petit.e.s autant qu’avec les grand.e.s.

Pour sa part, il a beaucoup aimé le film Alaska. En tant que « professionnel » du jeune public, il pense qu’il est d’une grande richesse.

Julie Latrille est directrice d’une crèche à Vitry-sur-Seine. Pour la quatrième année consécutive, elle participe au projet Tout-petits au cinéma coordonné dans le Val-de-Marne par l’équipe de l’association Cinéma Public : le personnel encadrant de la crèche, en concertation avec des parents d’enfants, a ainsi l’occasion de voir et de sélectionner des films destinés à être montrés dans le cadre du Festival Ciné Junior.

Le film Alaska a été montré en présélection, mais pour les mêmes raisons que celles évoquées par les mamans venues avec l’association Étonnant cinéma, il n’a pas été retenu. Julie Latrille a tenté de rassurer les encadrant.e.s (dont certain.e.s faisaient leur première expérience de programmation) mais ses arguments n’ont pas suffi à les convaincre. Pour Julie Latrille, les émotions dont il est question (la tristesse, la mort) font pourtant partie de la vie et ne doivent pas être écartées. L’important est de les verbaliser.

Richard Stencel rappelle aussi l’importance de la place que tiennent les films au sein de programmes qui en comptent plusieurs : on peut décider de placer un film plus « difficile » que les autres dans une certaine position, de sorte que son effet soit relativisé. C’est aussi tout le rôle de l’animateur.rice qui accompagne la séance. Sachant qu’entre adultes et enfants la crainte se transmet facilement, sa parole est aussi destinée à rassurer les adultes. Il est important que les enfants voient que les adultes se sentent bien.

Clara Iparraguirre insiste sur la qualité d’attention dont les adultes doivent faire preuve dans ce contexte. Il faut faire confiance aux enfants, qui savent exprimer ce qu’ils ressentent.

Projection du film Parade de Pierre-Emmanuel Lyet (2009)

Comme pour le film précédent, le public de la table ronde est invité à communiquer ses impressions : les mots curiosité, amusement, surprise, anxiété, confusion ressortent le plus souvent.

La logique narrative de Parade n’est pas évidente. De plus, le film intègre un dialogue en anglais (en référence au film Autant en emporte le vent). Les mères de l’atelier de programmation d’Étonnant cinéma estiment que la présence d’une langue étrangère ne pose pas problème et que la place de plus en plus grande de la couleur à l’écran est un point positif. Cependant, elles se demandent si le film ne risque pas de générer de la confusion, d’autant que son rythme est rapide.

Anne-Sophie Lepicard synthétise leur commentaire : autant le film Alaska posait la question de la peur, autant celui-ci pose la question de l’incompréhension. Il ne suit pas une logique de récit mais davantage une logique abstraite nourrie par un jeu sur les formes et les couleurs. On retrouve ce type d’expérience en littérature jeunesse et bien sûr en art. Là encore, est-ce un problème de ne pas comprendre ?

Richard Stencel estime que non. Il pense que ce film peut faire l’objet d’une séance parents-enfants sans que personne ne s’y ennuie. Il y a même fort à parier que les adultes se retrouvent pris au jeu et oublient qu’il y a des enfants à côté d’eux dans la salle. Les enfants, eux, verront à l’écran des formes, des couleurs, des sons, et du rythme.

En définitive, pour Richard Stencel, une séance jeune public consiste à « jouer au spectacle des émotions ». C’est un moment constructif où les spectateur.rice.s enfants et adultes sont actif.ve.s. La parole y joue un rôle crucial, en circulant librement pendant les films (échange d’émotions), entre les films (partage d’impressions), et après (temps du recueil).

Julie Latrille rappelle que des outils existent pour enrichir l’accompagnement des enfants avant et après les séances. Ainsi, la « mallette itinérante », qui invite à prolonger l’expérience de la projection par la découverte d’objets vus dans les films.

Pour Clara Iparraguirre, la programmation de ces séances répond à une diversité d’attentes quant à l’éveil culturel des enfants. Certains films ont une visée pédagogique, d’autres ont une approche davantage fondée sur l’émotion, d’autres jouent sur le plaisir des yeux et des oreilles, et souvent tout cela en même temps. Les équipes de programmation veillent à proposer cette variété d’approches.

L’autocensure en question : une pluralité de regards

Conférence par Patricia Garouste, psychologue de l’Éducation nationale, spécialiste des troubles du neurodéveloppement. Également formatrice, elle travaille en collaboration avec les parents et les équipes éducatives des établissements scolaires sur les besoins des élèves et des adultes qui agissent au service des enfants.

Définitions

La censure, c’est l’action de critiquer quelque chose ou quelqu’un. Elle passe par l’émission d’un blâme sur la conduite ou les œuvres de quelqu’un. Ce blâme, fondé sur des raisons plus ou moins explicites, est exercé par un milieu social donné, sur ses membres, lorsqu’il.elle.s ne se conforment pas aux règles morales ou aux valeurs admises dans ce milieu.

S’autocensurer, c’est s’interdire soi-même de dire ou de faire quelque chose. Ce phénomène de réprobation est parfois silencieux. Il passe par un contrôle qui agit comme un filtre, en condamnant implicitement.

Le silence est produit par l’autocensure devant ce qui est perçu comme une menace de censure, parfois par crainte de la polémique, peur du jugement des autres, ou peur de son propre monde intérieur. L’autocensure est la manifestation d’une sur-adaptation à ce qu’on pense que l’on doit dire ou taire, pour plaire, protéger, se protéger. C’est une dissimulation intentionnelle d’informations à autrui, en l’absence d’obstacles formels. Comme la censure, c’est une entrave à la libre circulation de l’information et à la liberté d’expression.

Facteurs de l’autocensure

On peut identifier quatre facteurs de l’autocensure :

* le contexte sociétal, qui dicte les besoins et les objectifs des membres de la société

* les facteurs individuels (visions du monde, idéologies, valeurs, émotions, compétences, motivations)

* le type d’information concerné : sa gravité, sa pertinence pour le présent, ce qu’elle implique, les problèmes qu’elle soulève

* les facteurs circonstanciels : le nombre de personnes qui ont connaissance de l’information, le temps écoulé depuis que l’information a été obtenue, un contexte hiérarchique…

L’autocensure, une dissonance cognitive

L’autocensure manifeste une dissonance cognitive. Elle implique une tension interne touchant le système de cognition d’une personne : sa pensée, ses croyances, ses émotions. Le comportement de cette personne entre ainsi en contradiction avec ses idées ou ses croyances.

La personne en proie à la dissonance cognitive est amenée à « calculer », consciemment ou non, les coûts et les avantages de ses décisions. De ce calcul découle un dilemme inconfortable, qui, s’il s’installe dans la durée, peut s’accompagner de dépression. Le sujet est donc appelé à sortir de ce dilemme en posant un acte : soit par la divulgation de l’information (en partie ou en totalité), soit par l’autocensure.

Comment dépasser l’autocensure

Comment dépasser cet état de dissonance cognitive ?

* En réfléchissant à la distinction entre morale et éthique : qu’est-ce qui a trait au groupe (la morale) et qu’est-ce ce qui m’appartient en propre (l’éthique) ?

* En réfléchissant à la nature de nos émotions : qu’est-ce qui, dans cette information que je juge problématique, me gêne, m’émeut ? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas capable de la délivrer ?

* En se demandant pourquoi on se retrouve influencé.e dans tel ou tel sens : pourquoi ce type de pression a un effet sur moi ? À l’inverse, quelles sont mes convictions ? En quoi est-ce que je crois ?

* En réfléchissant d’un point de vue pédagogique : la formation que j’ai reçue

a-t-elle été suffisante ? Est-ce que je me sens soutenu.e ? Comment puis-je travailler en amont de la présentation du film avec les élèves et avec les familles ?

Points d’achoppement pour les enseignant.e.s

Plusieurs ensembles thématiques confrontent les enseignant.e.s à des difficultés lorsqu’il.elle.s se retrouvent en situation de présenter des œuvres :

* La mort, le deuil. Ce qu’il faut savoir, c’est que les enfants ont un savoir propre sur la mort, en fonction de leur niveau de maturité. Il faut donc échanger avec eux avec des mots justes et non approximatifs, car les mots approximatifs génèrent du non-dit. Lorsqu’une difficulté survient, l’important est d’évacuer le discours émotionnel et de « mettre en marche la machine à penser les pensées » (Wilfred Bion). Face à un film sans espoir par exemple, il faut encadrer la discussion par une approche narrative de l’œuvre, des remarques techniques qui vont souligner que l’œuvre est un travail de représentation.

* Le corps, la nudité, la sexualité. Dans ce domaine, l’important est de transmettre une culture de l’égalité, de ne pas sexualiser les enfants, de casser les stéréotypes de genre, de prévenir le sexisme et de mettre en perspective les représentations sur le plan de l’histoire et de la sociologie (préconisations de l’Éducation nationale).

* Les violences sexuelles. Là encore, il s’agit de remettre en perspective, de mettre à distance en parlant des droits de l’enfant ou encore de la question du consentement. De nombreuses ressources existent à présent sur la question, et les films sont justement là pour donner lieu à l’information et au débat.

* Le handicap, les différences, les addictions : des ressources existent également pour aborder ces sujets.

* La violence, la guerre. Ici la mise à distance est incontournable afin que les élèves se posent des questions de représentation : comment la violence est-elle représentée, et pourquoi ?

* Les émotions négatives. Encore une fois il faut retourner cette négativité ressentie en produisant de la pensée. Comment est-ce qu’on repère les émotions négatives ? Comment faire pour les transformer ?

Une pédagogie de la complexité

La pédagogie de la complexité permet de sortir de la situation d’autocensure. Cette pédagogie implique qu’on est soi-même complexe en tant que médiateur ou médiatrice. C’est donc par une meilleure connaissance de soi qu’on va pouvoir trouver des clés.

En ce sens la formation des enseignant.e.s est essentielle, afin qu’iels puissent accompagner les élèves dans une lecture technique des films et dans le fait de poser des mots précis sur les émotions ressenties. Cela ne peut se faire sans un échange sur les questions sensibles que pose un film avant son visionnage, pour faire comprendre que les œuvres sont là pour nourrir le débat, stimuler l’esprit critique, aider à grandir dans la connaissance de soi et du monde.

Exemple est donné d’un jugement rendu par la Cour d’appel administrative de Lyon en octobre 2023, suite à une plainte d’un parent d’élève à propos de la projection du film Le cercle à des élèves de 4e. La Cour d’appel a donné raison à l’enseignant. Jugé « libre de ses choix pédagogiques », ce dernier a organisé cette projection « accompagnée et commentée, suivie d’une évaluation écrite visant à les conduire à une réflexion sur les émotions induites par un événement de fiction et de nature à leur permettre de construire une analyse critique et distanciée de l’œuvre ».

Les films choisis dans les dispositifs d’éducation à l’image ont été passés au crible de regards pluri-professionnels et validés. Cela n’empêche pas qu’en tant qu’adulte, et a fortiori en tant que professionnel.le, on doive toujours garder en tête l’intérêt supérieur de l’enfant.

Co-construire et défendre une programmation exigeante

Table ronde avec Aurélie Grenard, médiatrice et coordinatrice Collège au cinéma au cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand, Anaelle Lemare, lycéenne à Beauvais, et Simon Vanderbeken, lycéen à Fontaine-les-Vervins, membres du Comité jeunes Lycéens et apprentis au cinéma des Hauts-de-France, Véronique Marquis, enseignante et professeure relais Collège au cinéma pour Cinémas 93, Stéphanie Troivaux, responsable de l’éducation aux images en temps scolaire à l’Acap, pôle régional image des Hauts-de-France.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, autrice radiophonique et formatrice indépendante en cinéma.

Dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image, la programmation, même si elle se fait de manière différente selon les territoires et les projets, devient de plus en plus un processus collaboratif. Cette évolution ne signe cependant pas la fin des difficultés : bien que les cas ne soient pas aussi médiatisés que celui de Tomboy, le film de Céline Sciamma, il arrive que les équipes se heurtent à des plaintes ou même à demandes de déprogrammation. Cela a été le cas récemment à Paris avec Wardi de Mats Grorud, un film d’animation norvégien qui raconte l’histoire d’une enfant palestinienne dans un camp de réfugiés au Liban.

La co-construction comme principe

Le principe de la co-construction ne fait plus vraiment débat. Pour Stéphanie Troivaux, responsable de l’éducation aux images au pôle image des Hauts-de-France, il régit le travail de leurs différents comités depuis longtemps. Il s’agit de suivre une méthodologie qui intègre la multiplicité des points de vue, pour avancer autrement que dans la confrontation. Il est d’autant plus crucial aujourd’hui d’avoir ce principe en tête que les problématiques identitaires se cristallisent de plus en plus fortement dans la société.

Pour Aurélie Grenard, médiatrice et coordinatrice Collège au cinéma au cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand, c’est également une évidence. L’idée d’une programmation faite par une seule personne n’est plus recevable. Mais la co-construction demande du temps et pose les questions suivantes : comment conduire et animer les différents moments du processus ? Quelles personnes impliquer ?

Véronique Marquis, enseignante de lettres au collège Joséphine Baker à Saint-Ouen, participe au comité de programmation Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis. Précédemment, la programmation se faisait en comité de pilotage. L’organisation a été repensée et fonctionne aujourd’hui efficacement, le comité de programmation étant composé de manière équilibrée entre enseignant.e.s, représentant.e.s des salles de cinéma et coordinateur.rice.s du dispositif.

Le Comité jeunes (dispositif Lycéens au cinéma, Hauts-de-France)

Stéphanie Troivaux explique comment est né le « Comité jeunes », un comité de programmation intégrant des lycéen.ne.s, dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma dans la région Hauts-de-France. L’équipe du Pôle image avait d’abord commencé par augmenter le nombre d’enseignant.e.s présent.e.s dans le comité de programmation avant de décider de créer ce Comité jeunes afin d’accompagner les lycéen.ne.s plus loin dans leur rapport aux films.

Le fonctionnement est le suivant : le Pôle image propose trois films issus du catalogue Lycéens au cinéma et sur le choix desquels il peut y avoir un doute ; cinq classes (une par département) voient ces films en salle et en débattent avec leurs professeur.e.s référent.e.s ; après discussion, chaque classe choisit l’un des films et élit deux lycéen.ne.s pour défendre ce choix au sein du Comité jeunes. Celui-ci se déroule sous la forme d’une « battle » d’arguments, en présence d’un.e critique, puis d’un vote secret à deux tours pour sélectionner le film qui sera programmé dans l’année.

Les films qui leur étaient proposés cette année étaient Donnie Darko (Richard Kelly, 2001), Ready Player One (Steven Spielberg, 2018) et The Fits (Anna Rose Holmer, 2015).

Anaelle Lemare et Simon Vanderbeken, qui ont participé cette année au Comité jeunes, reviennent sur cette expérience. Représenter leurs classes dans un projet à échelle régionale les a beaucoup impressionnés. Ils ont apprécié le fait d’être amenés à regarder les films autrement, en tenant compte du potentiel point de vue des autres. Le fait que certains films abordent des sujets sensibles ne pose pas problème, pour eux il est intéressant de montrer ce qui fait débat.

Deux exemples de programmation collaborative dans le cadre de Collège au cinéma

Aurélie Grenard décrit le fonctionnement du comité de programmation dont elle fait partie dans le cadre de Collège au cinéma dans le Puy-de-Dôme. Ce comité, composé de huit personnes, se réunit trois fois entre les mois de janvier et mars pour se donner le temps de repérer les films et de les regarder. Lors de la première réunion, sont présentés les films qui viennent d’entrer au catalogue. On reparle aussi de ceux qui ont finalement été laissés de côté l’année précédente. La programmation ne suit pas de thématique mais peut partir d’un film « coup de cœur », qui sert de base aux autres choix.

Véronique Marquis confirme que dans son comité, un film « coup de cœur » sert souvent de point de départ à la programmation, en donnant une direction thématique. Le programme est défini à l’issue de deux réunions de trois heures. Cette programmation obéit au cahier des charges de Ma classe au cinéma, qui est un dispositif national. Elle intègre une diversité de formes (fiction, animation, documentaire), d’époques, de personnages représentés, de territoires. Elle fait une place au cinéma de patrimoine, à la version originale, sans oublier la notion de plaisir.

Aurélie Grenard et Véronique Marquis sont d’accord pour dire que la présence de personnes trop expertes dans les comités est en général peu productive, car leurs avis peuvent être trop péremptoires. Il est nécessaire d’avoir un équilibre entre les professions. Le rôle de la personne qui anime les débats est crucial.

Des films et des craintes

Qu’est-ce qu’une programmation « exigeante » ? C’est une programmation qui intègre des films d’époques et d’horizons variés, qui témoignent du fait que le cinéma a des formes diverses. Des films qui n’ont pas été nécessairement faits pour le jeune public mais qu’il est intéressant de partager. Des films porteurs de sens, qui suscitent la réflexion.

Des craintes sont souvent relevées au cours du processus de programmation. Elles sont liées aux émotions que les adultes ressentent face aux films, mais aussi bien sûr aux potentielles réactions qu’on prête aux enfants et adolescent.e.s. Les enseignant.e.s, qui connaissent leurs élèves, ont souvent plus de réticences que les autres. Mais le fait est que les adultes projettent leurs propres représentations, et souvent à tort.

Jeune Juliette – Anne Emond (© Les Alchimistes Films)

Exemple du film Rocks de Sarah Gavron (2019) : ce qui a suscité des réactions de la part des collégien.ne.s, ce n’est pas la thématique de l’abandon (ce à quoi s’attendaient les adultes), mais le fait que le film n’ait pas de conclusion. Même chose pour le film Jeune Juliette réalisé par Anne Émond (2019), qui traite de l’éveil à la sexualité. La scène qui a posé problème chez certain.e.s élèves (et parents d’élèves) est celle d’un baiser pudique entre deux filles, et non la scène, pourtant plus dérangeante, qui voit l’héroïne se laisser toucher, sans consentement explicite, par le garçon plus âgé dont elle se pense amoureuse. Ce film a été l’occasion de discussions constructives, mais il a aussi poussé un parent d’élève à interdire à son enfant de participer au dispositif l’année suivante, déclarant vouloir « assurer lui-même son éducation ».

Autre exemple : une scène du court métrage L’île jaune réalisé par Léa Mysius et Paul Guilhaume, qui voit une adolescente sauver un adolescent alors qu’il tente de se pendre. Cette scène a été débattue lors du comité de programmation, et il a été décidé d’y préparer les élèves par une discussion sur le harcèlement et le suicide. De fait la scène a suscité des réactions, mais ce film est aussi celui que les collégien.ne.s ont le plus apprécié.

L’île jaune – Léa Mysius et Paul Guilhaume

Autre exemple récent : L’heure de la sortie, film de Sébastien Marnier (2018), élu par le Comité jeunes des Hauts-de-France l’année dernière, qui l’avait préféré à Bande de filles et Le péril jeune. Le comité de programmation a préparé un certain nombre d’outils à destination des enseignant.e.s pour accompagner les discussions autour de ce film, qui traite de la dérive morbide d’un groupe de lycéen.ne.s collapsologues, poussant un professeur au suicide. Mais l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras au mois de novembre 2023 a bouleversé les choses. Dans le lycée où est survenu le drame, la programmation du film a été suspendue. Dans le reste de la région, elle a été décalée mais maintenue. L’organisation d’une rencontre avec le réalisateur Sébastien Marnier a convaincu des enseignant.es réticent.e.s de la pertinence de montrer le film dans un cadre bien dirigé.

Simon Vanderbeken et Anaelle Lemare confirment que les images « choc » de L’heure de la sortie ne les ont pas heurté.e.s outre mesure, mais ont été matières à réflexion. Stéphanie Troivaux ajoute que les spectateur.rice.s adolescent.e.s ont envie qu’on leur raconte des histoires, et que celles-ci les fassent vibrer. Les comptes-rendus des dernières expériences du Comité jeunes montrent que les films qui remportent le plus l’adhésion des jeunes programmateur.rice.s sont ceux qui suscitent une forte identification aux personnages, et des émotions puissantes. Oui, ces émotions doivent être anticipées et accompagnées, mais il est parfois difficile de savoir si en tant qu’adulte on n’en fait pas trop. Souvent, quand l’adulte projette, il ou elle se trompe…

Création cinématographique – Filmer le geste sportif

Une histoire du documentaire de sport

Ciné-conférence de Thomas Choury, diplômé de l’IEP de Lyon et de la Fémis. Il collabore au sein de plusieurs structures festivalières (Semaine de la critique, ACID, Cinéma du Réel). Il publie régulièrement des textes critiques (Critikat, Trois Couleurs) et prépare un projet de thèse en recherche-création intitulé Éclats du direct sportif : dispositifs et convergences d’une esthétique audiovisuelle.

Introduction

Le documentaire de sport n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies. Il s’agit pourtant d’un genre cinématographique à part entière, dont l’évolution révèle des constantes bien identifiées. Il trouve son origine dans la relation de cousinage qu’entretiennent depuis leurs origines le sport et le cinéma. Ces deux faits sociaux sont nés à la même époque, à la fin du 19e siècle, dans un contexte de généralisation du capitalisme et de mécanisation de la société. On pourrait dire que la nouvelle passion collective pour la rentabilisation et la mesure du corps humain a produit le sport comme le cinéma. Tous deux sont des enfants de l’ère de la « reproductibilité technique » (Walter Benjamin) : des disciplines de test, de présentation du corps humain à des appareils techniques, soumises au regard extérieur.

La notion de sport est en effet à différencier de celle d’activité physique. On peut y distinguer plusieurs degrés : après le degré zéro qui est la pure performance produite par la puissance du corps (gymnastique, danse, athlétisme dans une certaine mesure), les degrés supérieurs impliquent une gestion de cette performance en fonction d’éléments extérieurs (des équipier.e.s, un.e adversaire, des machines). Ainsi le sport implique souvent une relativisation de la performance, volontaire ou non. Cet élément est intéressant à prendre en compte lorsqu’on s’interroge sur la mise en image du sport. En effet, toute image de sport est biaisée, la plupart du temps porteuse d’un discours héroïque. La représentation des courses d’athlétisme (huit corps au départ, un seul, glorieux, à la fin) représente bien cette tendance de l’image de sport à invisibiliser la défaite. Mais on peut voir, à l’inverse, le sport comme la « fabrication industrielle de corps défaits ».

L’image de sport en évolution

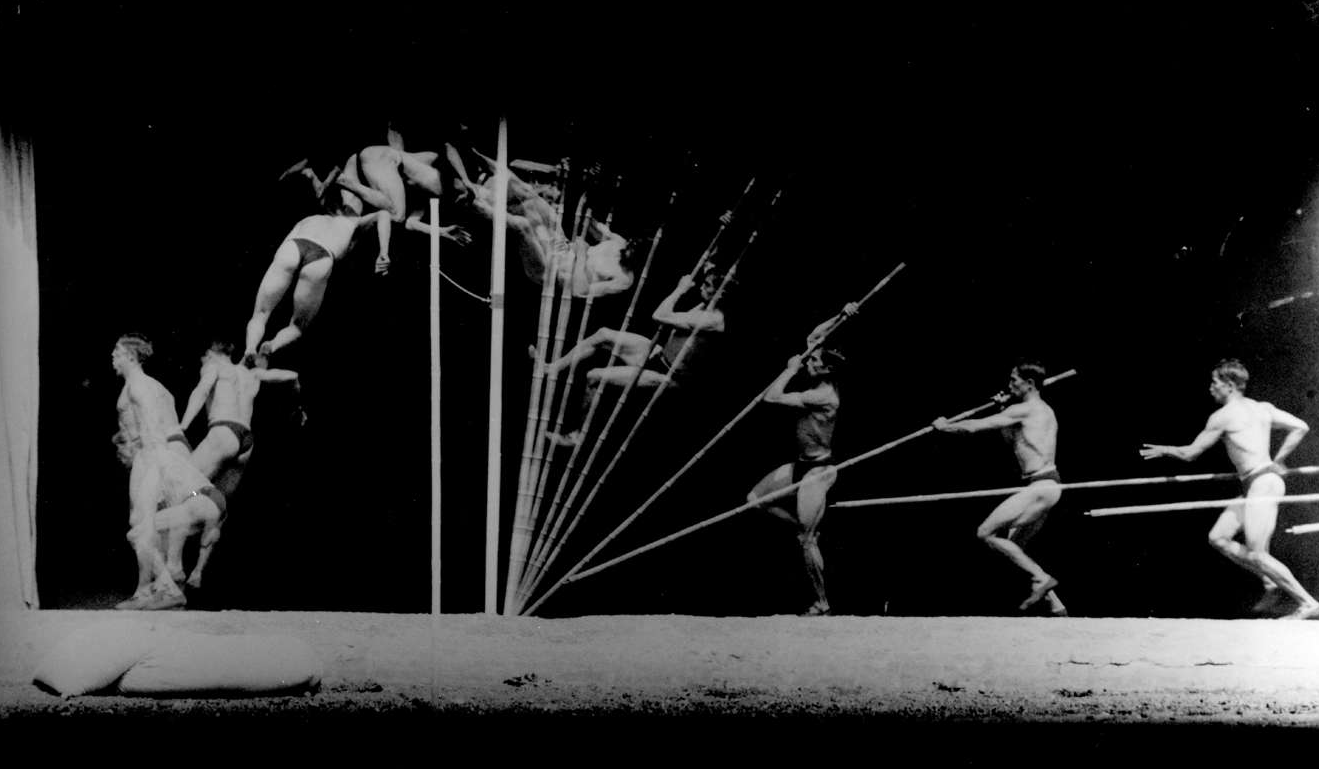

À la fin du 19e siècle, les chronophotographies d’Étienne-Jules Marey associent la photographie aux premières recherches optiques sur la représentation du mouvement. L’objectif était pour ce physiologiste de décomposer le mouvement sportif pour mieux en comprendre les mécanismes et dégager des lois d’éducation physique. Georges Demenÿ, qui assistait Marey dans ces prises de vue, a par la suite évolué vers le cinéma en travaillant avec Léon Gaumont. Marey, lui, n’a pas quitté le domaine de l’imagerie scientifique. La théoricienne de l’image Nicole Brenez voit dans cette divergence de parcours une première image de la double tendance qui caractérise l’histoire du documentaire de sport : d’un côté l’observation objective, de l’autre le spectacle ; l’abstraction et l’émotion.

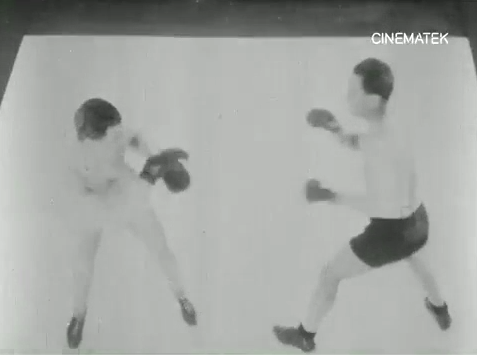

Leonard-Cushing Fight (1894) est probablement le premier film de boxe enregistré. Il a été réalisé par William K. L. Dickson, qui travaillait au développement du kinétographe pour le laboratoire d’Edison. L’un des premiers sujets du cinéma a été le sport, notamment la boxe. Cette alliance a rapidement fait l’objet d’un marché aux États-Unis : des combats de boxe étaient remis en scène et filmés en studio, pour être ensuite visionnés dans des kinétoscopes1.

1 Appareils de visionnage individuels de films, inventés par Edison et son assistant Dickson

Football (1897) est un film d’Alexandre Promio, qui était l’un des opérateurs des frères Lumière. Ce match de football a été filmé en Angleterre. La différence d’approche avec le film américain sur la boxe est manifeste : ici, il ne s’agit pas de rendre l’action spectaculaire mais de traduire au mieux sa réalité, en reproduisant un point de vue idéal de spectateur.rice. Les cadreur.se.s sportif.ve.s d’aujourd’hui ne cherchent pas à faire autre chose. Dans ce cas précis, c’est un échec, car les moyens techniques ne permettent pas à la caméra de suivre le ballon, et le rapport entre le mouvement des corps et la caméra donne à la scène une dimension burlesque.

Un extrait des actualités Gaumont de 1936 témoigne de la démocratisation de l’image de sport qui s’est faite via les actualités cinématographiques. Ces journaux filmés étaient projetés en avant-séance, phénomène inséparable de l’explosion de l’exploitation du cinéma en salle. L’image de sport filmée est ainsi devenue familière pour les spectateur.rice.s, qui se sont accoutumé.e.s à un certain type de représentation, comme la présence d’une voix-off emphatique. Le succès de ces actualités est un préalable à l’avènement du sport à la télévision.

À la même époque, d’autres approches viennent s’opposer à ces images d’actualité. Ainsi le film Combat de boxe réalisé en 19227 par Charles Dekeukeleire, cinéaste belge affilié au mouvement surréaliste. Le combat entre les deux boxeurs fait écho à une volonté de distordre l’enregistrement filmique et sonore. L’approche expérimentale, qui est une des tendances du film de sport, a été présente dès ses débuts. Taris, roi de l’eau réalisé par Jean Vigo en 1931 en est un autre exemple. Gaumont avait commandé au cinéaste un portrait du champion de natation Jean Taris. Vigo détourne cette commande en opérant une distorsion de l’image normative du sport.

Les dieux du stade de Leni Riefenstahl (1938) reste une référence incontournable du documentaire de sport, inégalé dans son ambition. Un budget considérable avait été alloué à la réalisatrice, permettant un déploiement technique inédit lors de l’événement et de multiples recherches visuelles et sonores. Le film marque l’invention d’une mise en scène du sport qui n’a pas fondamentalement changé aujourd’hui, comme en témoigne la manière dont est filmée la course remportée par Jesse Owens.

La compétition de gymnastique, elle, a été chorégraphiée spécifiquement pour le film, éloge de la force et de la beauté. Ces représentations d’une morphologie idéalisée et glorieuse, magnifiée par le recours au ralenti, recouvrent toute la mystification de l’idéologie du corps nazi, obsédée par une pulsion de perfection et de beauté qui n’a, de fait, servi, qu’à invisibiliser le véritable revers de l’entreprise raciale : la réalité terrifiante des corps martyrisés et décharnés des camps d’extermination.

Golden Gloves de Gilles Groulx (1961) est à placer dans le contexte de la nouvelle vague canadienne. C’est un autre exemple de documentaire qui se positionne contre l’image normative en filmant des entrainements de boxeurs amateurs dans un milieu prolétaire. La démarche est anti-spectaculaire et cherche à inscrire le sport dans un contexte social et culturel.