Journées professionnelles 2016

La 4e édition des Journées professionnelles de Cinémas 93 a eu lieu du 16 au 18 novembre 2016 au Ciné 104 à Pantin.

Crédit photos : Luca Philippe Rescaut.

L’éveil culturel des tout-petits : le statut et la place de l’adulte

L’ÉVEIL CULTUREL DÈS LA NAISSANCE ? / Conférence

Introduction

Emmanuel Devouche et Maya Gratier collaborent depuis 2001. Tous deux travaillent sur les formes d’interactions sociales dans la première année de la vie, la communication précoce qui s’instaure entre l’enfant et les parents dès les premiers jours de vie. Le babil par exemple, premières vocalisations du bébé qui pourraient peut-être déjà constituer un langage.

Sens et multisensorialité in utero et à la naissance

Avant la naissance, le bébé est déjà éveillé au niveau sensoriel. Cet éveil débute à la 28e semaine de grossesse : le fœtus a l’expérience de son corps, il est capable de percevoir avec plusieurs sens et est en mesure d’apprendre. Il associe des sons à des mouvements, il suce son pouce, il touche son propre corps. Il a par ailleurs une forte sensibilité rythmique (il perçoit le rythme cardiaque de sa mère et celui de la marche).

À la naissance, le bébé manifeste un intérêt majeur pour les visages, les sons, le mouvement : il est motivé pour entrer en contact avec autrui. Lorsqu’il est en état d’éveil, il s’oriente vers les êtres humains. Il reconnaît la voix de sa mère, qui le relie au monde, et lui associe une odeur, un visage. En revanche, les objets ne l’intéressent pas : la richesse de l’humain satisfait largement sa curiosité. Cet intérêt fonctionne parce que l’adulte s’y adapte en retour : celui-ci est plus précautionneux, ses mouvements se font plus lents, sa voix plus douce. Il exprime ainsi sa volonté d’entrer en contact avec le nouveau-né.

En filmant des bébés de deux ou trois jours en maternité, Emmanuel Devouche et Maya Gratier ont constaté qu’ils s’ajustaient déjà au discours de leur mère : ils émettent des sons peu audibles qui arrivent souvent après une question qu’elle lui pose. Les bébés sont des auditeurs extraordinaires, capables d’écouter, de discriminer (différents chants d’oiseau par exemple), beaucoup mieux que les adultes qui ont développé des filtres qui les empêchent de percevoir toutes ces nuances. Les nouveau-nés peuvent aussi entendre toutes les langues, tous les phonèmes, et percevoir des sons langagiers que les adultes, eux, n’entendent plus.

Le bébé naît ainsi avec une prédisposition pour le contact social. Il comprend comment entrer en relation avec quelqu’un et faire en sorte que ce contact dure. Il est même capable d’imiter des expressions faciales, comme tirer la langue, et de relancer ce type de dialogue non verbal si l’adulte s’arrête. Sans cette histoire préverbale, le langage serait impossible

Vers l’âge de 2 mois

Cette intersubjectivité primaire se transforme progressivement. Vers deux mois un changement majeur intervient dans le développement du bébé avec l’émergence du sourire, qui n’est plus un sourire réflexe mais qui va acquérir une dimension véritablement sociale. Un dialogue va se mettre en place où la « parole » est prise à tour de rôle, dans des proto-conversations. On assiste alors à une explosion de la production verbale : les vocalisations, le fameux « areuh » sont de vraies mélodies qui enchantent les adultes. Le bébé est attentif à la voix chantante qu’adopte l’adulte et les dialogues durent plus longtemps. La communication reste centrée sur le visage, dans un face-à-face entre le bébé et l’adulte.

La répétition de certains rituels comme le change, le bain, les repas, crée des routines de communication, des scénarios avec un début, un développement et une fin. À l’aide de vidéos tournées au domicile de parents, les chercheurs ont pu constater :

- La mise en place d’un rythme commun, avec un tempo plus marqué dans le langage lorsque le père ou la mère s’adresse au bébé. Celui-ci répond sur le temps, comme le font les musiciens de jazz.

- Des correspondances entre les contours mélodiques dans les dialogues parent-bébé. Ceux-ci sont très musicaux et les parents vont exagérer et prolonger certains sons.

Les bébés sont en mesure d’interagir ainsi au bout de deux mois car ils sont devenus capables d’anticiper. On le remarque par exemple lorsque l’on se penche vers un bébé de cet âge pour le prendre dans les bras : il se prépare à être pris en modifiant son tonus.

Dans les années quatre-vingt, une expérience a été menée au cours de laquelle on a séparé un bébé de sa mère ou de son père dans deux pièces distinctes, en maintenant toutefois une communication à distance par un système de vidéos interposées. Si l’on décalait de quelques secondes la réponse du parent à l’enfant, celui-ci se montrait perplexe. Et, si on lui montrait la même réponse à plusieurs reprises, le bébé détournait le regard et se tenait, signes qu’il était stressé.

Au niveau vocal, on observe chez les bébés une forme de narrativité sans parole. Quand les parents parlent à leurs bébés, ils racontent verbalement des histoires ou chantent des comptines structurées par un début, un climax et une fin. A travers la voix de sa mère, ses intonations (et non le sens des mots), le bébé perçoit la création d’une ligne de tension dramatique. Ces petits récits constituent des indices prosodiques importants. Le fait de parler au bébé avec beaucoup de musicalité l’aide à se focaliser, à réguler ses émotions et favorise la perception d’unités linguistiques pertinentes. La voix enveloppe l’activité du bébé et s’adapte, microseconde par microseconde, à ses mouvements.

en savoir plus sur le Langage Adressé aux Bébés (LAB) :

Évolution jusqu’à l’âge de 6 mois

A six mois, on entre dans une phase d’intersubjectivité secondaire : une période d’ouverture au monde pour le bébé qui va s’intéresser aux objets en relation avec quelqu’un. Il est motivé par l’émotion du partage et non pas par la chose en tant que telle. Cette intersubjectivité fait appel à des compétences rythmiques, temporelles qui permettent l’anticipation des gestes.

L’exemple de la comptine « les petites marionnettes » à trois puis six mois

On constate ici, qu’entre trois et six mois, le bébé s’est approprié la comptine, il l’anticipe. Il a progressé dans ses capacités et son autonomie posturales. L’adulte est aussi devenu le support de l’attention, il n’en est plus seulement l’objet : une triangulation est apparue. À six mois le bébé est plus actif et il anticipe. La mère quant à elle chante différemment, elle marque le tempo, accentue les fins de phrases, autant d’indices de clôture. Le bébé vocalise à des moments importants : lorsque les mouvements s’arrêtent, il est clairement en attente de la disparition des mains.

CONCLUSION

Quand le bébé est en présence de quelqu’un qu’il connaît, il cherche à participer. Si l’adulte démarre un jeu puis s’arrête comme s’il en avait oublié les règles, le bébé de six mois aura l’air étonné, il tentera d’aider l’adulte à s’en souvenir puis finalement jouera seul. À neuf mois, le bébé veut comprendre le monde dans lequel il vit par la médiation des autres, il veut devenir complice avec des experts qui sont déjà « dans » la culture, il éprouve de la fierté à partager. Sans cette base, le langage ne pourra pas fonctionner.

Questions du public

On constate qu’à la base de tout cela, il y a le désir d’imiter, de prendre, d’attraper.

Emmanuel Devouche : l’imitation est un mécanisme d’apprentissage et d’identification. Si les parents du bébé vont mal, le bébé se développera en s’adaptant. Mais bien sûr, la perturbation de l’interaction aura un impact important.

Maya Gratier : dans le domaine de l’autisme, on a posé l’hypothèse que les bébés à devenir autistique imitaient moins que les autres, qu’ils possédaient moins cette pulsion. Avec les adolescents, une piste thérapeutique consiste à développer une communication qui passe par l’imitation intensive.

Que faire en crèche avec les contraintes qui lui sont propres ?

Maya Gratier : il n’est pas nécessaire de vouloir « en faire beaucoup ». Aujourd’hui on s’interroge beaucoup pour savoir comment s’y prendre pour que nos enfants soient intelligents. Il faut surtout les écouter. Nous sommes allés filmer en crèche et, en écoutant les bébés, nous nous sommes aperçus qu’ils étaient constamment en train de se répondre. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les programmes pour stimuler les bébés et les enfants à tout prix.

Emmanuel Devouche : les familles, comme les lieux d’accueil, ont aussi leurs contraintes. Il faut savoir saisir les opportunités d’échange de qualité. Le change ou le coucher par exemple sont des moments propices à la création de rituels. Il faut savoir préserver ces moments ; pour le reste, le bébé s’adapte.

Comment prendre le temps de partager ?

Maya Gratier : pour partager, il faut prendre le temps, être dans le moment présent.

Emmanuel Devouche : la culture est avant tout personnelle, individuelle. Elle relève d’un échange personnel. L’expérience culturelle est intersubjective.

LA PRATIQUE DU CINÉMA COMME OUTIL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Des Observatoires Documentaires à la résidence de cinéastes en crèche, comment le cinéma questionne-t-il les pratiques et enrichit-il les approches des communautés éducatives et sociales qui accompagnent la petite enfance au quotidien ? Deux projets menés par des artistes et cinéastes dans des crèches collectives départementales ont été présentés : Hisse et Oh ! Artistes et petite enfance et les Observatoires Documentaires.

Discussion animée par Agnès Hollard, conteuse et formatrice.

Hisse et oh ! Artistes et petite enfance

Patricia Domeau, directrice de la crèche départementale Lucie Aubrac de Bondy

Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin, auteurs et cinéastes

Hisse et Oh ! Artistes et petite enfance est un programme de résidences d’artistes dans les crèches départementales de Seine-Saint-Denis, porté par le service de la culture et le service des crèches du Département. Initié en 2009 dans le domaine du spectacle vivant, ce dispositif s’est ouvert aux auteurs-illustrateurs de livres pour enfants à partir de 2012, et au domaine du cinéma d’animation et de l’image animée en 2015.

Patricia Domeau présente ce projet en le situant dans la continuité de ceux déjà développés au sein de l’établissement, nés de la volonté de faire participer les familles à la vie de la crèche. Une première action autour de la lecture et des chansons avait été imaginée et, dans cette perspective, la crèche avait accueilli Laurent Dupont, acteur et metteur en scène, pour une résidence artistique autour d’un poème.

La présence d’artistes au sein d’une crèche peut sembler insolite, mais elle s’inscrit dans le projet culturel départemental, autour des objectifs suivants :

- développer l’éveil culturel des enfants,

- faire participer les familles,

- contribuer au bien-être au travail et impliquer les équipes.

La résidence de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin, auteurs et cinéastes, a débuté par une présentation de l’outil « animation » et de ses potentiels : « ce qui est bien avec cet outil, c’est que tout est possible. La seule contrainte est la limite de temps ». Les deux artistes ont cherché à laisser sa place au ressenti, au farfelu, sans envisager de s’engager dans une approche documentaire. L’équipe, jusqu’au cuisiner, s’est ainsi appropriée le projet en jouant avec certaines contraintes propres au travail en crèche, comme le fait de devoir prendre la température des aliments, et les a intégrées dans le film. Cela permettait aussi de montrer aux familles le travail qui est effectué dans l’établissement sous un angle ludique.

Découvrez la vidéo du film réalisé dans le cadre de la résidence :

Concrètement, l’écriture et le tournage du film ont eu lieu pendant le temps de pause de midi, sur des plages de 45 minutes, habituellement dédiées aux réunions. Tous les employés ont été associés au projet et un planning a été établi pour établir un roulement : les membres de l’équipe s’inscrivaient selon leurs envies et leurs disponibilités.

La part d’improvisation a été minime mais réelle. L’équipe a aussi beaucoup travaillé sur la partie sonore qui est souvent laissée de côté : la crèche est un lieu où il y a forcément des sons associés. A la fin de chaque journée de tournage, ce qui avait été filmé était visionné. En revanche, le montage s’est fait indépendamment de l’équipe car c’est une étape qui nécessite du matériel.

Le film achevé a été vu pour la première fois dans le bureau de Patricia Domeau. Ce moment s’est avéré particulièrement émouvant. Mais la dynamique du projet s’est poursuivie au-delà du tournage : il y a eu un véritable engouement à présenter ensuite le film aux familles et aux partenaires, et à installer au sein de la crèche une exposition de photos prises pendant le tournage.

Lorsqu’on est pris dans le quotidien du travail, dans un temps limité et des lieux contraints, il est indispensable, pour ouvrir un espace de création partagé, de maintenir un cap, la concentration et l’inspiration. Pour ce faire, la nécessaire rigueur a été apportée, sans être imposée, par les artistes. C’est un ajustement qui s’opère avec un grand respect mutuel.

In fine, ce projet a été conçu pour les parents car ils ont été appelés à voir le film, pour les enfants qui ont vu les photos dans le couloir, mais aussi pour les professionnels qui, en y participant, ont réussi à se fédérer, au-delà des soucis quotidiens inhérents au fonctionnement d’une crèche.

Les observatoires documentaires de l’association Périphérie

Philippe Troyon, directeur-adjoint de Périphérie

Myriam Lelion, responsable d’un établissement d’accueil collectif Petite enfance de la Ville de Paris (19ème)

Un Observatoire Documentaire est un temps de pause, une rupture pendant le temps du travail. Dans le cadre professionnel, les personnels sont initiés au cinéma documentaire pour filmer leurs gestes et leurs paroles. L’ensemble des séquences filmées permet d’aboutir, soit à un film documentaire, soit à un corpus d’images, de sons et d’écrits, avec un statut de droit privé, consultable à la demande, diffusable en des lieux « décalés » ou de cinéma, ou encore sur une plateforme sécurisée mise en réseau au service de chercheurs, de groupes de réflexion et de tous les publics.

Selon Philippe Troyon, les Observatoires Documentaires permettent de « questionner quelle place on a, où que l’on soit ». Utiliser le cinéma documentaire pour aborder ces enjeux est à ses yeux particulièrement pertinent dans la mesure où, au cinéma, on se pose toujours la question de la place de la caméra. Filmer non seulement des espaces de travail, mais aussi la parole, permet aux professionnels de se réinterroger sur leurs pratiques. Souvent les personnes ne savent même plus pourquoi elles sont là. La réalisation de leurs portraits filmés les pousse à s’interroger sur leur existence. En ce sens, les Observatoires Documentaires dépassent le strict cadre du travail.

Dix Observatoires Documentaires ont été réalisés à ce jour. A chaque fois, les lieux investis (crèches, lieux d’accueil pour des personnes en difficulté, Institut Curie…) placent l’humain au centre de leurs activités. Il s’agit de s’interroger sur la façon d’y utiliser l’image. Au travail, on oscille parfois entre le mimétisme et l’oubli. Le cinéma sert de révélateur pour nous dire qu’on est là ; le film n’est pas un but, c’est une étape.

Écoutez Philippe Troyon parler de la démarche des Observatoires Documentaires.

Myriam Lelion a accueilli le projet des Observatoires Documentaires à deux reprises au sein de la crèche parisienne dont elle est la directrice. Le premier Observatoire Documentaire portait sur la question du sommeil, le second sur celle de l’image. Avant toute chose, elle a dû présenter ce projet de formation atypique à la Mairie de Paris : comment défendre sa valeur ajoutée ? Permettre à des professionnels de s’interroger sur leurs pratiques allait-il avoir un impact sur la qualité de l’accueil des enfants ? L’occasion s’est finalement présentée de rattacher l’Observatoire Documentaire à un projet de développement durable sur l’humain proposé pour les personnels de crèches.

L’équipe de la crèche a été formée pendant une semaine au cinéma documentaire dont la démarche singulière a permis que les professionnels acceptent de livrer une part de leur intimité. Le second Observatoire Documentaire qui a eu lieu dans la crèche a en particulier permis aux professionnels de reconnaître leur individualité et de prendre conscience qu’ils étaient pleinement acteurs de leur travail. La cuisinière, par exemple, avait décidé de tourner un film à partir d’un scénario qu’elle a modifié au dernier moment. Cette femme, qui a des difficultés physiques, a dû demander un poste aménagé qui aurait dû l’amener à ne plus travailler en cuisine. Elle a pourtant choisi de se filmer malgré tout dans la cuisine, lieu de travail qu’elle s’apprêtait à quitter, pour s’affirmer en tant que cuisinière, une pratique qui constitue, à ses yeux, une part de son identité. Suite à cela, ses collègues ont décidé de s’organiser pour lui permettre de conserver cette activité.

L’étape la plus importante du parcours reste le moment où les professionnels revoient les films ensemble. Elle leur permet de se redécouvrir eux-mêmes et de voir l’autre. C’est souvent à ce moment-là que les choses se déclenchent sur leur lieu de travail car, au travail, les personnes ne se connaissent pas tant que cela.

Pour les équipes, un Observatoire Documentaire est un outil de formation. Mettre des mots sur ces images a permis au personnel de la crèche de prendre conscience d’ajustements corporels nécessaires auprès des enfants et des parents (postures, position dans l’espace, langage non verbal…). Les salariés sont aussi davantage en position d’expliquer aux parents ce qu’ils font réellement. La pratique de l’Observatoire Documentaire a beaucoup aidé à renforcer leur estime d’eux-mêmes : l’erreur fait avancer et le travail n’est pas quelque chose d’exact, de répétitif. Les Observatoires Documentaires n’invitent pas à porter de jugement, il ne s’agit pas d’évaluer les professionnels. L’enjeu est de faire avancer les réflexions collectives.

Regardez les bandes-annonces des différents Observatoires Documentaires.

La question de la diffusion des films

Le Département de la Seine-Saint-Denis a prévu d’éditer les films, ce qui permettra de les diffuser légalement. Jusqu’à présent, certains films étaient montrés à des professionnels, mais en dehors de tout cadre juridique. La diffusion de tels films nécessite en tout état de cause un accompagnement et la présence de professionnels impliqués dans ce projet.

LE NUMÉRIQUE DANS LA PRATIQUE DES ÉDUCATEURS ET DES FAMILLES

La ciné-bulle

Françoise Anger, artiste plasticienne/psychomotricienne, et Thierry Dilger, artiste designer sonore, de l’association Mixage fou.

La Ciné-bulle est un atelier d’exploration sonore et interactive en salle de cinéma. L’objectif est de faire revivre un film de court métrage aux enfants, de façon ludique, interactive et pédagogique, grâce à la manipulation d’un ballon géant.

Cinémas 93, qui a passé commande auprès de Mixage fou, et les concepteurs du dispositif se sont demandé comment animer des séances autrement que par le débat (même s’il conserve sa pertinence) et comment croiser le cinéma avec d’autres supports.

Le cahier des charges imposait de créer une animation de 15 minutes en salle de cinéma pour trois classes d’enfants de 3 à 6 ans en proposant une expérience interactive son et image. Il s’agissait aussi de former les professionnels à l’installation et à l’animation de l’atelier.

La Ciné-bulle a été plus précisément conçu pour les enfants de 3 à 6 ans à partir du film Fear of flying, Peur de voler de Connor Finnegan. Dougal, le personnage principal, est un petit oiseau qui a peur de voler. Chaque hiver, il tente d’éviter la traditionnelle migration vers le sud plutôt que d’affronter sa peur. Et si cette année, il faisait un effort ?

Après le visionnage du film, différents tableaux sont projetés sur l’écran, rappelant l’univers d’un jeu vidéo simple. Une grosse bulle transparente circule parmi les spectateurs. Elle permet de faire faire deux mouvements possibles au personnage de Dougal qui apparaît sur l’écran. Les enfants, en manipulant la bulle, vont participer à vaincre la peur de voler de l’oiseau et feront par la même occasion une exploration sonore du film en déclenchant des sons. Pour cela, ils peuvent tapoter la bulle, la faire passer de mains en mains et la lancer. La bulle fonctionne avec un capteur sur batterie et est dotée d’un accéléromètre qui lui permet d’interagir avec les images.

Techniquement, ce dispositif est une application utilisée comme un jeu. Dans cette application, peu de choses appartiennent au film à part le personnage et quelques éléments-clé. Les créateurs de l’animation ont tenté de faire éclater l’écran en utilisant un fond noir qui élimine tout cadre visible. Les personnages sont colorés et centrés (ils changent de couleur quand on tapote la bulle) et de la profondeur a été donnée à travers un jeu sur les plans.

L’atelier peut être conduit de plusieurs façons :

- En reprenant le découpage du film.

- En fermant les yeux et en se concentrant sur la partie sonore. Quand on tapote sur le ballon, cela déclenche des sons et des fragments sonores qui créent des atmosphères.

La Ciné-bulle a été proposée dans le cadre de Ma première séance, dispositif d’éducation à l’image destiné aux classes maternelles de la Seine-Saint-Denis. Pour les plus grands, on pourrait imaginer d’augmenter l’interaction en développant des moments plus synchrones (par exemple faire monter le personnage sur l’avion au bon moment) et des modes combinatoires avec deux ballons en salle pour créer un dialogue entre deux avatars. Les créateurs aimeraient également l’ouvrir au 5.1 pour produire une vraie relation avec la position du ballon dans la salle.

En savoir + : Mixage fou

L’atelier Appli’quons-nous ! de la Gaîté lyrique

Laura Cattabianchi et Élise Schweisguth, responsables du centre de ressources de la Gaîté Lyrique.

Appli’quons-nous ! est un atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans, dans le cadre de la programmation jeune public de la Gaîté Lyrique, Capitaine Futur. Les applications présentées permettent d’explorer les images et leur fabrication.

La Gaîté lyrique est un lieu dédié aux cultures numériques et aux pratiques contemporaines où le numérique est envisagé comme un outil de création. Sa programmation se situe au croisement des arts et des nouvelles technologies, avec davantage de spectacles vivants depuis le récent changement de direction à l’été 2016.

Capitaine futur propose des spectacles, des conférences, des ateliers pour le jeune public parmi lesquels les ateliers Appli’quons-nous ! dont le principe directeur est un retour au concret, au physique, au faire. Ils ont lieu au sein du Centre de ressources de la Gaîté Lyrique qui comporte un « espace enfants » où les jeunes spectateurs ont accès à un « espace de jeux vidéo » avec des prototypes et des créations indépendantes, ainsi qu’à toutes sortes de ressources physiques ou numériques sélectionnées en lien avec la programmation. En particulier, un « espace App’lab », équipé de sept tablettes, permet d’expérimenter une sélection d’applications faisant elles aussi écho à la programmation en cours. Cet espace accueille des ateliers pour les groupes, mais reste ouvert aux familles le mercredi et le week-end pour une pratique individuelle.

Laura Cattabianchi et Élise Schweisguth, responsables de ce centre de ressources, pratiquent une veille sur les applications conçues pour les enfants afin d’en faire une sélection et dont certaines feront l’objet d’une exploration en atelier. Le choix des applications proposées au public se fait selon :

- des critères techniques (les applications doivent être accessibles sur IPad),

- des critères artistiques (qualité du graphisme, du son, de l’ergonomie).

Les deux documentalistes souhaitent mettre l’accent sur un usage créatif des tablettes, qui autorise toutes sortes de croisements avec d’autres ressources tels que les livres ou les web-documentaires. Un des enjeux majeurs est de montrer que, derrière les applications, il y a des personnes, des métiers et des compétences. Certains ateliers ont ainsi été imaginés en collaboration avec des artistes, comme la plasticienne Chloé Mazlo qui a réalisé deux applications pour papiers découpés pour la Gaîté Lyrique.

Dans le cadre des ateliers Appli’quons-nous !, plusieurs applications ont permis d’explorer des questions de cinéma, quand bien même ces applications n’étaient pas toujours en tant que telles « sur le cinéma ».

Présentation de deux applications en lien avec des questions de cinéma :

L’Atelier MacLarren est une application créée par l’ONF (Office national du film du Canada) en 2013, centrée sur deux pratiques utilisées par le cinéaste : le papier découpé et le grattage sur pellicule. Les utilisateurs peuvent découvrir l’œuvre et l’univers du cinéaste et créer des films avec le même vocabulaire. Cette application est déjà conçue comme un outil pédagogique mais il manquait, aux yeux de Laura Cattabianchi et Élise Schweisguth, un retour au concret de la matière. Elles ont donc, dans le cadre de l’atelier qu’elles ont conçu, couplé la découverte de l’application à un temps d’expérimentation pratique et plastique autour du grattage et du papier découpé.

L’Atelier sur le trompe-l’œil, créé cette année, permet aux enfants de découvrir le trompe-l’œil à travers le travelling et le zoom. Dans un premier temps, des questions très concrètes leur sont posées, qu’ils doivent résoudre avec un matériel rudimentaire :

- Comment voir les choses de plus près ?

- Comment voir de plus près avec une caméra ?

- Comment rester fluide dans le mouvement ?

Ce premier temps d’expérimentation du travelling et du zoom (à l’aide d’une chaise à roulette comme rail de travelling et d’une tablette en guise de caméra) sert d’approche pour l’application Spot conçue par l’auteur et illustrateur américain David Wiesner. Celle-ci est construite sur le principe d’un zoom à l’infini qui permet d’entrer dans des mondes de plus en plus « petits » mais toujours nouveaux, représentatifs de l’univers visuel de l’auteur. Spot est une application qui nécessite que l’on accompagne l’enfant dans le récit qu’il se fait de ces mondes ; il ne s’agit pas d’une application sur le cinéma à proprement parler, mais elle permet d’appréhender les mouvements de caméra.

En savoir + : La Gaïté Lyrique

Le site Benshi

Florian Deleporte, programmateur du Studio des Ursulines à Paris

Benshi est un site internet de recommandations de films de qualité adaptés aux enfants de 2 à 11 ans, qui s’adresse aux parents et aux enfants curieux de cinéma.

Ce projet est né d’un constat fait par Florian Deleporte, programmateur du Studio des Ursulines à Paris (une salle mono-écran de 122 places spécialisée dans le cinéma art et essai à destination des jeunes publics depuis 2003) : les adultes, en particulier les parents, sont souvent assez réticents à montrer des films art et essai à leurs enfants. Entre 2007 et 2012, la salle du Studio des Ursulines fonctionnait plutôt bien mais, en 2013, une baisse de fréquentation s’est fait sentir. Pour Florian Deleporte, cela correspond peu ou prou au moment où une nouvelle génération de parents trentenaires a commencé à avoir des enfants en âge de découvrir leurs premiers films en salle. Or ces jeunes adultes appartiennent à une génération qui n’a connu que les multiplexes, ne fréquente pas les salles art et essai et n’a pas de sensibilité particulière à l’égard des films qui y sont projetés.

L’équipe du Studio des Ursulines a donc réfléchi à proposer un site à contre-courant : Benshi. Il ne s’agit pas d’un site participatif, mais d’un site de prescription à destination des parents et des enfants. Il comporte une base de données de quatre-cents films recommandés pour le jeune public et trois-cents fiches sont en ligne. Le site ne recense que les films trouvables en salle, ou à défaut disponibles en vidéo.

Les films proposés sont regroupés par âges et par thématiques et un important travail de graphisme a été effectué pour rendre l’interface attrayante. La page d’accueil présente l’actualité du cinéma pour les jeunes publics : les festivals, les sorties à venir, les expositions, etc. On peut, en créant un compte, accéder à un espace personnalisé (un compte permet de créer plusieurs sous-comptes pour les enfants d’une même famille qui, à partir de sept-huit ans, peuvent s’emparer eux-mêmes du site). Chacun peut donc retrouver les films qu’il a déjà vus, les films qu’il a envie de voir et ceux que lui recommande Benshi, de même que les parcours de films déjà réalisés et ceux en cours. Des recommandations par âge, par catégories ou par mots-clefs sont proposées.

Un réseau de salles partenaires est en cours de création. A terme, Benshi pourrait indiquer aux salles partenaires s’il existe une forte demande de la part des utilisateurs pour un film précis. Les publics de proximité pourraient alors être alertés quand le film sera programmé près de chez eux.

Benshi est subventionné par le DRAC et la Mairie de Paris. Il fonctionne actuellement sans publicité mais des partenariats avec des distributeurs ont été noués. Les premiers relais de communication sont les salles de cinéma et la Cinémathèque française. Benshi n’est pas et ne tient pas à devenir un outil d’éducation à l’image à destination des enseignants. Nanouk, le site partenaire d’École et cinéma, reste la référence en la matière. Benshi en est le pendant familial.

En savoir + : Benshi

Spectateurs, passeurs et acteurs : les ados au cinéma

LES PRATIQUES CULTURELLES DES ADOLESCENTS AUJOURD’HUI : MIEUX LES COMPRENDRE POUR REPENSER LES PROPOSITIONS QUI LEUR SONT FAITES

Conférence de Tomas Legon, docteur en sociologie.

Introduction

En introduction à sa conférence, Tomas Legon rappelle que la sociologie n’a pas pour vocation de fournir un mode d’emploi ou des clés pour travailler. Les professionnels de l’éducation à l’image possèdent des connaissances de terrain alors que le sociologue apportera un point de vue non situé. La sociologie a pour fonction principale de faire réfléchir sur les perceptions et les croyances, et participe à modifier ces perceptions partielles. Elle permet, et c’est déjà beaucoup, de se décentrer et de réfléchir sur des pratiques effectives.

Lorsque l’on parle de pratiques cinématographiques, il faut savoir distinguer :

les pratiques effectives (objectives), comme le fait d’aller une fois par mois ou une fois par semaine au cinéma.

la dimension subjective qui concerne le goût ou le dégoût pour tel ou tel registre de films,

la manière de voir les films, de les consommer, de les évaluer.

Les adolescents vont-ils au cinéma ?

D’après le bilan du CNC pour l’année 2015, les jeunes gens âgés de 15 à 24 ans ont plus de chance d’aller au cinéma que les autres tranches d’âges, y compris les personnes de plus de 60 ans. Ces dernières sont très bien représentées en salles, mais en valeur absolue seulement (la part des 60 ans et plus est plus importante rapportée à la population française que celle des adolescents). Pour résumer, on peut même dire que plus on vieillit, moins on a de chances de fréquenter les salles. La sortie au cinéma reste une pratique juvénile par un effet d’âge et non de génération. Ceci dit, les adolescents ne fréquentent pas toutes les salles.

On constate également que l’arrivée du numérique ne menace pas la fréquentation en salles. Selon une loi de cumul, plus on a une activité intense dans un domaine culturel, plus on a de chances d’avoir une activité dans d’autres domaines. Les adolescents, en particulier, ont plus de chance de cumuler les modes d’accès aux films que les autres classes d’âges.

Les préférences

L’âge a un effet propre qui va concentrer les préférences : par exemple, les adolescents préfèrent largement les films américains. Mais la concentration est encore plus forte chez les séniors qui plébiscitent en plus grande proportion encore les films français.

En matière de consommation et de goûts, il est nécessaire de distinguer les effets dûs à l’âge des effets dûs à la génération : par exemple, le goût pour les comédies et les films d’action n’est pas propre aux adolescents d’aujourd’hui, d’une façon générale l’adolescence est une classe d’âge où se manifeste ce type d’inclination. Il faut donc veiller à ne pas homogénéiser le public par l’âge ou par la génération.

Par ailleurs, chaque classe d’âge recouvre des comportements multiples, des socialisations distinctes. Le capital culturel* des familles a des effets massifs, de même que la différence des sexes.

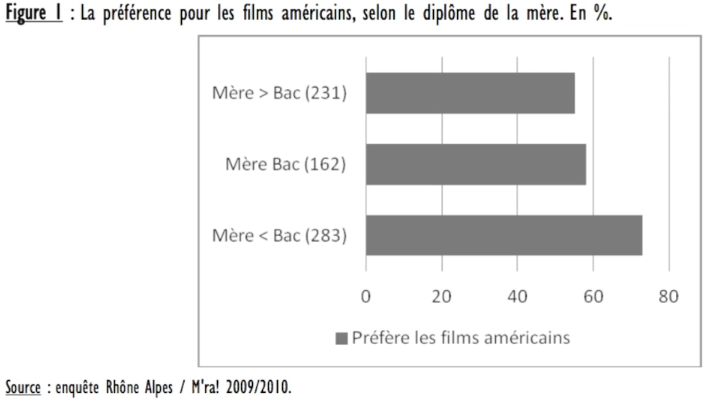

A la faveur d’une étude réalisée en région Rhône-Alpes à la fin des années 2000, Tomas Legon a voulu mesurer l’effet du capital culturel des familles sur le goût des adolescents et a constaté que, plus le niveau de diplôme de sa mère est faible, plus un adolescent a de chance d’orienter son goût vers les films américains. En effet, dans une famille, c’est la mère qui a le plus d’interactions culturelles avec ses enfants.

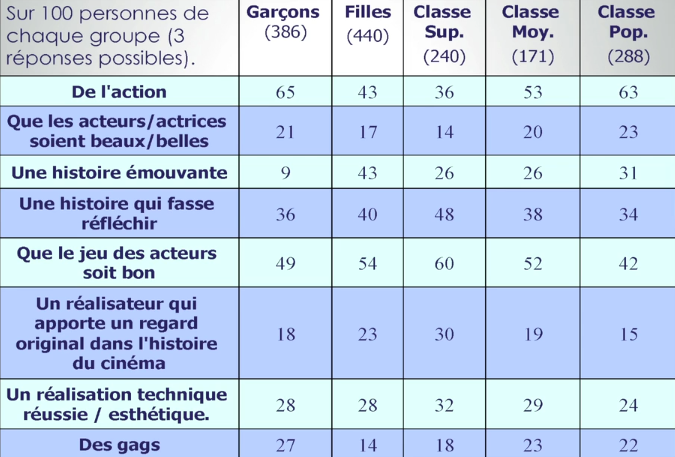

En cherchant à analyser ce qui motive les goûts des filles et des garçons pour tel ou tel type de film, Tomas Legon a également constaté que les filles choisissaient davantage, parmi une liste d’items qui leur étaient proposés, ceux qui évoquaient la qualité esthétique ou cinématographique d’un film (le jeu des acteurs ou lorsqu’un réalisateur apporte un regard original dans l’histoire du cinéma). Quant aux garçons, ils préfèrent plutôt quand un film comporte de l’action ou des gags.

Cet écart entre la dimension esthétique et formelle d’un film et sa dimension fonctionnelle (répondre à des attentes précises) se retrouve également si l’on observe le capital culturel d’une famille : moins la famille sera diplômée, plus l’accent sera mis sur les films d’action, plus elle sera diplômée, plus la dimension esthétique sera privilégiée.

* le capital culturel est un concept sociologique introduit par Pierre Bourdieu, qui désigne l’ensemble des ressources culturelles (savoirs, savoir-faire ou compétences, maîtrise de la langue et des arts) détenues par un individu et qu’il peut mobiliser.

La perception de soi en tant que public

Le goût adolescent pour le cinéma dépend aussi des perceptions que l’on a de soi : ce n’est pas la même chose de se considérer comme un public adolescent que comme un public de son sexe. Il existe une logique du « nous et eux » très puissante qui implique de catégoriser les films selon qu’on les considère comme des « films de mecs » ou « de meufs », mais aussi par exemple comme des films « de vieux »… Dans ce cas, il ne s’agit plus de catégories formelles, mais de publics imaginés.

Cette tendance se retrouve davantage chez les familles à faible capital culturel où l’on attache davantage d’importance à « ce que l’on peut » ou « ne peut pas faire » et où les revendications identitaires ont des effets très forts. Cela participe au cloisonnement des goûts, des pratiques et des manières de découvrir. Il est à noter par ailleurs que ce mécanisme n’est pas propre au public adolescent.

Dans cette perspective, les goûts auront alors tendance à être naturalisés : il apparaîtra « normal » que les filles aiment les films d’amour et les garçons les films d’action. Il est « normal » que nos goûts soient dissemblables. On constate par ailleurs que les filles ont davantage tendance à accepter les choix des garçons, certainement parce qu’elles se dévaluent elles-mêmes. Quant aux garçons, ils considèrent les filles comme de mauvaises prescriptrices.

A contrario, plus les adolescents ont grandi dans des familles au capital culturel élevé, plus les pratiques unisexes (c’est-à-dire qui conviennent indifféremment à l’un ou l’autre sexe) sembleront possibles, avec comme critère de jugement la qualité cinématographique. Le rapport au cinéma est alors moins « naturellement genré ».

Les modes de prescription à l’ère du numérique

L’arrivée du numérique cohabite avec des dynamiques anciennes dans la consommation de films. Allociné, Facebook et les nouvelles plateformes numériques reprennent des tendances qui existaient avant.

Par exemple, Allociné propose toute une série de prescriptions possibles et constitue in fine une boîte à outils : on peut y consulter les notes de la presse, du public, des bandes-annonces, des photos… Les lycéens de la métropole d’Amiens auprès desquels Tomas Legon a enquêté regardent surtout les bandes-annonces, les résumés et les infos pratiques sur les films. Autant d’éléments qui existaient avant l’ère du numérique. De façon générale, on va chercher sur Allociné des informations et des éléments promotionnels quand on a déjà entendu parler d’un film. Le site fonctionne comme une réassurance sur la qualité d’un film.

Quant au rôle joué par Facebook en matière de prescription, seule une minorité d’adolescents déclare aller voir des films sur des recommandations vues sur ce réseau social.

Les réseaux ne sont donc pas des strates prescriptives en eux-mêmes.

Pour qu’une prescription fonctionne, elle doit instaurer un rapport de confiance, être crédible aux yeux de celui qui la reçoit. Pour celui qui pense avoir des goûts exigeants, Facebook apparaîtra inadapté car trop « grand public », pas à la hauteur de ses attentes.

La communication à deux étages : médias traditionnels et relais de proximité

On retrouve toujours le rôle des grands médias traditionnels ayant accès aux informations, lesquelles sont ensuite relayées par des groupes de pairs ayant un lien de proximité plus fort avec son public. C’est donc dans un second temps que ces prescriptions peuvent se transformer en pratiques. Cette structure de communication à deux étages est ancienne.

Ce rapport de proximité indispensable peut prendre les formes suivantes :

- un rapport au cinéma proche du mien,

- une proximité sociale (âge, ville, toute forme de ressemblance),

- la force d’un lien.

Si, en tant que prescripteur, vous ne répondez à aucun de ces critères, il vous sera très difficile d’être crédible. C’est pourquoi les meilleurs prescripteurs restent les amis. Tout ceci va ordonner nos rapports à la prescription, nous pousser à faire plus ou moins confiance à l’expertise de certains prescripteurs.

Par exemple, l’excellence artistique demande à être évaluée avec des arguments culturels cinématographiques. Si on apprécie un film en fonction de ce critère, on se tournera vers des experts davantage capables à nos yeux de juger un film qu’un spectateur lambda. Si on ne croit pas en l’excellence artistique, se tourner vers des experts n’aura aucun sens. On sera plus enclin à considérer que « c’est chacun ses goûts » et on pensera que le succès public est certainement un gage de qualité : la valeur d’un film dépendra plutôt de l’agrégation des goûts individuels. La fonction du critique peut s’évanouir si on n’a pas intériorisé l’idée que la qualité d’un film se mesure à des qualités cinématographiques qu’on estime objectives.

Les salles de cinéma comme prescripteurs

De même, une salle de cinéma participera à catégoriser un film qui y passe et la notion de programmateur aura plus ou moins de sens. Il existe trois cinémas à Amiens Métropole : le cinéma Gaumont, le cinéma Ciné Saint Leu et le cinéma Orson Welles. Sur 600 lycéens interrogés, 350 connaissent les trois salles, mais une majorité n’est jamais allée ailleurs qu’au Gaumont. Selon l’origine des élèves, la concentration vers le Gaumont est plus ou moins hégémonique. Elle l’est totalement dans les milieux populaires. Par ailleurs, plus on se considère comme un « vrai » adolescent, une « vraie » fille ou un « vrai » garçon, moins on aura de chances d’aller dans les deux autres salles car « les autres cinés, c’est pour un autre public que la jeunesse » déclare un lycéen.

Un coordinateur de Lycéens et apprentis au cinéma fait remarquer que les dispositifs d’éducation à l’image permettent aux adolescents de fréquenter les salles art et essai. Toutefois, il s’agit là davantage d’un enjeu éducatif car ces dispositifs n’ont aucun effet sur la fréquentation des lycéens hors temps scolaire. Sans doute est-ce dû au fait qu’ils sont très associés aux enjeux de l’école.

Tomas Legon pense que les dispositifs sont mollement explicités s’il s’agit effectivement de convertir les élèves à un autre rapport au cinéma, plus savant. Le déplacement pourrait fonctionner si l’on réussissait à faire comprendre aux adolescents que le cinéma est pourvoyeur d’un plaisir esthétique. Mais, pour cela, il faut réussir à trouver les bons interlocuteurs pour que ces jeunes gens comprennent ce plaisir de spectateur à voir des films pour des qualités formelles. Les films de la liste nationale sont choisis pour leurs qualités cinématographiques. Cette liste ne reflète pas un goût pour un registre de films mais pour un rapport au cinéma. Or un même film peut générer ces deux types de plaisir.

INITIATIVES CINÉMATOGRAPHIQUES EN DIRECTION DES ADOLESCENTS

Échanges autour de différentes pratiques : Ambassadeurs Lycéens Cinéphiles du Méliès de Saint-Etienne, Paroles d’ados du Cinéma Le Garde-Chasse et Toutes les clés pour créer un ciné-club.

Discussion animée par Cécile Nhoybouakong, Cinémas 93.

Ambassadeurs lycéens cinéphiles

Sylvain Chevreton, référent jeune public du cinéma Méliès, à Saint-Etienne

À l’initiative du cinéma le Méliès à Saint-Etienne, dans le cadre d’un appel à projet de la Région Rhône-Alpes, ce dispositif encourage les lycéens de l’agglomération stéphanoise à s’intéresser au cinéma d’art et d’essai. Recrutés sur concours, les ambassadeurs lycéens cinéphiles bénéficient d’un accès gratuit au Méliès et participent activement à la diffusion du cinéma d’auteur auprès de leurs camarades.

Quel rôle et quels avantages ?

En 2012, un appel à projets est lancé par le Méliès auprès des lycéens, des apprentis et des étudiants infirmiers de la région Rhône-Alpes pour développer l’utilisation de la carte M’ra qui leur permet de bénéficier d’un tarif à 1€ à chaque séance. Il s’agissait de recruter annuellement deux lycéens dans une quinzaine d’établissements (soit une trentaine de lycéens au total), des « ambassadeurs lycéens cinéphiles » qui bénéficieraient pendant un an d’entrées gratuites illimitées au Méliès, d’invitations à des avant-premières privées, et qui participeraient à des discussions avec l’équipe du Méliès.

En retour, la mission de ces ambassadeurs lycéens consisterait à faire connaître le Méliès autour d’eux et à en changer l’image peu attrayante chez les adolescents à travers diverses actions laissées à leur initiative : parler d’un film à leurs camarades, faire des interventions en classe, réaliser des panneaux d’affichage, projeter des bandes-annonces, proposer d’organiser des séances scolaires, écrire des critiques dans le journal du lycée…

Comment se passe la sélection des ambassadeurs ?

Les lycéens intéressés doivent envoyer un dossier de candidature en répondant à une série de questions sur les films qu’ils ont vus, sur leur usage de la VO… Il leur est également demandé de rédiger une critique de film. Le profil des élèves n’est pas déterminé à l’avance : il est essentiellement apprécié qu’ils fassent preuve de curiosité et qu’ils soient motivés à l’idée de partager leurs pratiques en matière de cinéma.

En général, c’est le référent de la carte M’ra dans les établissements qui relaie l’information, souvent le professeur documentaliste. Il est important de créer et de conserver des liens avec l’équipe enseignante qui est d’une aide précieuse pour entrer en contact avec les élèves. Les professeurs ont par ailleurs la possibilité de collaborer avec le Méliès à travers l’organisation de séances scolaires.

Comment Le Méliès accompagne-t-il ses ambassadeurs ?

Il s’agit de créer une relation de confiance. Les ambassadeurs, qui ont des profils très variés, sont invités pour la première fois au Méliès pendant les vacances scolaires de la Toussaint, autour d’un petit-déjeuner. Une visite des lieux leur est proposée et tous font connaissance. Ils sont ensuite invités à des sessions de prévisionnement en matinée, pendant les vacances scolaires. Au cours de ces matinées, ils discutent avec l’équipe du Méliès des films et de la programmation, et ils élisent chaque mois leur film Coup de Cœur qui sera programmé en soirée et annoncé grâce à une communication spécifique.

Quel impact sur la fréquentation ?

Sylvain Chevreton reconnaît qu’il est impossible de connaître l’impact de ce dispositif sur la fréquentation lycéenne du Méliès. L’objectif est que ces ambassadeurs deviennent des prescripteurs auprès de leurs camarades mais, dans les faits, le cinéma n’a pas les moyens de savoir ce qui a motivé l’utilisateur d’une carte M’ra à se déplacer. Il est en revanche certain que le projet fait parler du Méliès dans les établissements. Des amitiés cinéphiliques se sont nouées entre des lycéens et l’équipe du cinéma. Et d’anciens ambassadeurs peuvent devenir parrains : cela crée du lien, une dynamique autour du cinéma art et essai qui ne peut qu’être bénéfique.

Par ailleurs, pour créer une émulation entre les lycées, un trophée est remis chaque année à l’établissement dont les élèves ont utilisé le plus leur carte M’ra en caisse du cinéma. Une petite cérémonie est organisée que les établissements prennent très au sérieux !

En savoir + : La carte M’ra // Le Méliès de Saint-Etienne

Paroles d’ados

Gihanne Besse, chargée de communication et des relations publiques au Théâtre du Garde-Chasse

Organisée en lien avec le Service jeunesse de la Ville des Lilas et l’Observatoire de la diversité culturelle (ODC), l’opération Paroles d’ados donne lieu à des séances de cinéma pour les adolescents, au Théâtre du Garde-Chasse des Lilas, pendant les vacances scolaires. Les jeunes choisissent le film et participent au débat qui suit la séance.

Le Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas compte une salle de cinéma qui, après avoir fait partie de l’agglomération Est Ensemble, est redevenue municipale. Le désir de faire découvrir d’autres films que ceux vus habituellement par les adolescents dans les multiplexes a motivé le projet de Paroles d’ados. L’objectif est d’organiser trois séances par an de films de patrimoine ou d’actualité destinées aux adolescents de 12 à 15 ans.

Une sélection de films est proposée à un groupe de jeunes participants au projet. Ils doivent en retenir un, qui est alors projeté à l’occasion d’une séance publique au Théâtre du Garde-Chasse. Les premiers temps, le choix du film s’est fait à partir du visionnage des bandes-annonces. Or force est de constater que la présence de tel ou tel acteur dans le film, ou de moments drôles dans la bande-annonce, conditionnait leur vote. La proposition a donc évolué : les élèves n’ont eu accès qu’à la bande-son de la bande-annonce. Les résultats ont alors parfois été étonnants : un groupe a par exemple choisi Tour de France de Rachid Djaïdani parce qu’il a eu l’impression que le film traitait du racisme, de la lutte des classes. Quand ils ont pu voir la bande-annonce, la déconvenue a été totale : Depardieu n’était pas attractif du tout. Un autre groupe a choisi De toutes nos forces de Nils Tavernier et a été très satisfait de ce choix.

Pour chaque séance, rendez-vous est donné par les Services jeunesse de la ville des Lilas et d’autres communes de Seine-Saint-Denis (Pantin, Bondy, Clichy-sous-Bois, Le Pré-Saint-Gervais). Chaque groupe de cinq à six jeunes se rend au Théâtre du Garde-Chasse accompagné d’un animateur. En tout, une dizaine d’adolescents des Lilas participe à Paroles d’ados, une vingtaine vient voir les films sans participer au choix, et une dizaine vient des autres villes.

Le film choisi est projeté en séance publique et en présence d’un intervenant professionnel. Il est arrivé que des adolescents aient pris la parole pour présenter le dispositif et revenir sur la sélection. Des questions sont par ailleurs préparées en amont avec les animateurs pour pouvoir nourrir le débat.

Aux yeux de Gihane Besse le dispositif peut encore évoluer, avec l’envie de proposer un rôle plus concret encore aux adolescents, par exemple les charger d’animer le débat. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les participants sont encore relativement jeunes, c’est pourquoi cette idée ne semble pas applicable avant au moins un an, quand l’expérience permettra aux adultes accompagnateurs de mieux encadrer les participants.

L’impact sur la fréquentation de la salle par le public adolescent est nul car cette tranche d’âge ne vient pas spontanément au Théâtre du Garde-Chasse qui reste un cinéma « scolaire », où l’on se rend dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image. L’enjeu du projet se situe ailleurs : donner la parole à des jeunes gens et les faire argumenter.

En savoir + : Théâtre du Garde-Chasse

Toutes les clés pour créer un ciné-club

William Le Nindre et Camellia Tezeni, actuellement étudiants, ont participé au dispositif Toutes les clés pour créer un ciné-club lorsqu’ils étaient lycéens.

Ce dispositif initié par la Région Île-de-France a accompagné de 2011 à 2015 des lycéens dans leur projet de ciné-club. Cette action, coordonnée par le Forum des Images, concernait chaque année 50 établissements répartis sur les 8 départements d’Île-de-France.

Ce dispositif visait à donner à une centaine de lycéens par an les outils pour devenir autonomes dans la création et l’animation de leurs ciné-clubs. Dans ce but, les élèves sélectionnés bénéficiaient d’une formation de quatre jours au Forum des Images, pendant les vacances de la Toussaint. Dans ce cadre, ils étaient sensibilisés à l’histoire du cinéma et des ciné-clubs, abordaient des questions de droit et de technique, s’interrogeaient sur l’importance de bien communiquer sur un événement et participaient à des ateliers de programmation.

William Le Nindre et Camellia Tezeni ont tous deux salué la qualité de cette formation et l’importance qu’elle a eue ensuite lorsqu’ils ont eux-mêmes créé ou repris un ciné-club lycéen.

Concrètement, ils ont pu mesurer l’importance du débat après la projection d’un film et nombreux sont ceux qui ont convié des professionnels pour s’entretenir avec le public. William Le Nindre se rappelle par exemple avoir reçu les décorateurs de Camille redouble de Noémie Lvovski.

Pour les épauler, ces lycéens n’ont pas hésité à faire appel à des camarades compétents dans divers domaines : mettre à contribution les élèves en art pour créer des affiches, solliciter des élèves en hôtellerie pour préparer un buffet… Bref, ils ont été sensibilisés à l’idée qu’un projet culturel doit être envisagé dans sa globalité, de la programmation à la mise en place technique, en passant par la communication.

La question de la programmation demeure néanmoins cruciale et sensible, surtout quand il s’agit de faire découvrir aux autres des films un peu différents de ceux vus par la grande majorité : faut-il faire des propositions radicales ou au contraire s’en tenir à des titres connus ? Camellia Tezeni a expliqué avoir opté pour une première séance « mise en confiance » avec un film de Tim Burton, laquelle a réuni une cinquantaine de spectateurs. « Pour les premières séances, on a programmé des films grand public. On faisait des propositions aux spectateurs. On a été de plus en plus nombreux grâce aux débats. ». Le fait de donner la parole après un film, d’ouvrir un espace de discussion, semble être une pratique très appréciée quand le débat est bien préparé et donne au film une valeur autre que celle d’un simple divertissement : « On a fait beaucoup d’efforts pour les débats, par exemple en proposant une approche philosophique de Mad Max ».

Parfois, des choix qui semblaient risqués ont payé : « Je pensais avoir fait une bêtise en programmant Two years a slave en début d’année. C’est un film très dur, qui traite d’un sujet sensible. Il y a beaucoup de diversité dans le lycée et on pensait que le film allait poser problème. Mais non, on a beaucoup parlé de la séance et durant le débat. C’est bien de passer un premier film choc. »

Pour qu’un ciné-club soit accepté et surtout perçu comme légitime par les lycéens, il semble particulièrement important qu’il relève de la responsabilité des élèves et que les spectateurs soient impliqués d’une façon ou d’une autre : « Auparavant il existait un mini-ciné-club animé par un professeur, qui attirait trois ou quatre personnes. Quand le ciné-club a été pris en main directement par les élèves, on s’est retrouvé avec une cinquantaine de spectateurs. Ce sont les spectateurs qui choisissaient le film, ou plutôt on leur faisait croire que c’était eux qui choisissaient, et le débat se lançait tout seul ou presque » a expliqué Camellia Tezeni.

Écoutez Camellia Tezeni revenir sur le succès du ciné-club organisé dans son lycée.

Quelle influence peut avoir ce genre de ciné-club au sein des établissements sur la fréquentation en salles ?

William Le Nindre a précisé que Le Forum des Images invitait les élèves participant au dispositif à des festivals ou à découvrir des films. « Je notais ces propositions. Cela m’aidait dans la programmation ». Quant à Camellia Tezeni, elle a déclaré : « Avant je n’aimais pas le cinéma français. Maintenant je ne regarde presque plus que ça. Grâce au dispositif, il nous était possible d’aller au Forum des Images quand on le souhaitait. Ça m’a ouvert des horizons. » Un groupe d’amis s’est créé pour aller voir des films au cinéma. Le cercle s’est élargi : « ensemble on est allé voir Timbuktu, ça a changé notre vision du cinéma. On va voir des documentaires. Le ciné-club a changé notre vision du cinéma. On nous poussait à voir d’autres films. »

DÉMARCHES DE TROIS CINÉASTES QUI PLACENT LES ADOLESCENTS AU CŒUR DE LEUR CINÉMA ET MENENT AVEC EUX DES ATELIERS DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Au croisement d’ateliers d’éducation à l’image et de démarches cinématographiques singulières, des cinéastes se retrouvent en contact privilégié avec des groupes d’adolescents : comment se passe leur rencontre ? Quelle place prennent les jeunes dans le processus de création du réalisateur et comment ce dernier se positionne-t-il ? À quel moment la création dépasse-t-elle le « simple » cadre de l’atelier ?

Avant de donner la parole à chacun des intervenants, Raphaëlle Pireyre pose l’un des enjeux de la discussion : pour un artiste, revenir au collège, c’est reprendre contact avec cette énergie débordante et des cadres qui tentent de la contenir. Or parler de cinéma, c’est casser les codes. Ne s’agit-il pas d’une démarche contradictoire, paradoxale ? Mais inversement, n’oppose-t-on pas aussi de façon un peu caricaturale la liberté créatrice et l’institution scolaire ? Les trois projets présentés ici sont au point de frottement entre une pratique personnelle et l’enseignement. Ils ont permis une création commune, partagée. Peut-on créer à plusieurs avec des amateurs ?

Discussion animée par Raphaëlle Pireyre, rédactrice en chef adjointe de Critikat.com.

Je suis gong

Laurie Lassalle, réalisatrice

Le court métrage de Laurie Lassalle, Je suis Gong, est le fruit d’un atelier mené dans le cadre du dispositif Je filme mon quartier mis en place par l’association 1000 Visages. La réalisatrice, accompagnée de dix-sept jeunes âgés de treize à vingt ans, a tourné son film dans la cité de la Grande Borne à Grigny, pendant trois jours en août 2015.

1000 Visages est une association qui tente de démocratiser le cinéma dans les quartiers à travers différents ateliers proposés hors temps scolaire. Laurie Lassalle est intervenue pendant un an dans le cadre du dispositif Cinétalents. Celui-ci s’adresse à des jeunes issus des quartiers et leur permet une initiation aux métiers du cinéma à travers des stages organisés pendant les vacances scolaires. Dans le prolongement de cette première expérience, la réalisatrice a encadré un atelier hors temps scolaire dans le cadre d’un autre dispositif : « Je filme mon quartier ». Elle a animé des ateliers hebdomadaires auprès d’adolescents et jeunes adultes, âgés de 12 à 25 ans, issus du quartier de la Grande Borne situé entre Grigny et Viry-Châtillon, dont certains avaient déjà participé au dispositif Cinétalents. Cet atelier a abouti à la réalisation du film Je suis gong. Les jeunes qui participent aux ateliers viennent d’eux-mêmes, ils sont donc souvent assez motivés et libres.

L’objectif était de construire un scénario en trois jours et de tourner le film en trois jours également. Il fallait que le dispositif soit simple et économique. Avec ce tournage, les jeunes découvraient pour la première fois comment on fait un film. Laurie Lassalle a choisi le point de départ suivant pour le scénario : des bornes ont été disposées dans la cité, permettant à deux personnes de se rencontrer pour la première fois par écrans interposés. Une seule contrainte : replacer le plus naturellement possible dans la conversation un vers du poème Je suis gong d’Henri Michaux (auteur sur lequel les jeunes avaient travaillé en amont au cours de l’atelier).

L’idée était de créer un cadre fictionnel pour que les jeunes se lâchent, qu’ils aillent aussi loin que possible dans leurs personnages et aboutir in fine à quelque chose qui relève du documentaire. « Ces jeunes se sont livrés et, dans le film, ce sont des paysages mentaux que l’on découvre. On a utilisé le cadre carré du portrait, mais ce cadre était justement posé pour être débordé. Ils se perdent dans leurs propres personnages, du coup ils parlent d’eux à travers des fantasmes. Pour autant ils sont très lucides sur le regard que l’on porte sur eux, ils pratiquent l’autodérision. »

Selon la réalisatrice, il est très fructueux d’ouvrir une brèche à partir des histoires personnelles pour envisager l’histoire à plus grande échelle. Il y aurait en effet de « gros blancs, de gros manques » dans notre société s’agissant de tout ce qui a trait à la colonisation. La guerre d’Algérie, par exemple, est un épisode douloureux et tabou pour les Algériens, mais aussi pour les institutions françaises. Aux yeux de la cinéaste, c’est une période particulièrement peu enseignée au collège. Aussi cette question qui touche aux territoires s’est-elle déplacée « à l’intérieur ». Au cinéma, cela permet d’envisager la question à travers un travail sur les territoires mentaux.

Travailler et filmer dans le quartier de la Grande Borne permet d’envisager l’architecture très particulière d’Emile Aillaud. Le quartier devait à l’origine fonctionner comme un lieu autonome mais ce projet utopique a été un échec, les commerces ont fermé et La Grande Borne reste un lieu très enclavé : « Il existe un fossé mental entre nous tous et ceux qui habitent à La Grande Borne. Il est important de filmer ces lieux comme n’importe quels lieux et j’aime bien l’idée de construire une fiction dans des lieux réels. »

En savoir + : 1000 visages

Récits de vie

Soufiane Adel, réalisateur

Jérémy Gravayat, monteur et réalisateur

Cinémas 93 a accueilli Soufiane Adel pour une résidence d’écriture financée par la Région Île-de-France autour de son projet de long métrage documentaire Les Enfants de Tahar, autobiographie d’une famille française. En parallèle de son travail de rédaction, le cinéaste a proposé dans trois villes franciliennes (Champigny-sur-Marne, Montreuil et Tremblay-en-France) des ateliers en lien direct avec son travail de création en cours.

Au cœur du travail de Soufiane Adel, on retrouve la question du point de rencontre entre l’intime et l’universel. Mais il n’a pas souhaité que son propre travail constitue la finalité des ateliers menés lors de sa résidence d’écriture. L’objectif était plutôt que les jeunes soient acteurs et metteurs en scène de leur propre travail. Soufiane Adel leur a simplement soumis sa méthode : se demander ce que racontent un territoire et une histoire intime à laquelle il se rattache.

L’atelier mené à Tremblay-en-France s’est inscrit dans un parcours La Culture et l’Art au Collège, qui s’est déroulé sur quarante heures de travail, de novembre à février. Pour cet atelier, Soufiane Adel était accompagné du cinéaste et monteur Jérémy Gravayat qui a co-animé les séances avec lui. Quelques extraits de films ont été montrés et les élèves ont assisté à une séance de cinéma avec la projection d’un court métrage et de Fatima de Philippe Faucon. Ils ont ensuite travaillé avec du matériel professionnel, jusqu’au tournage qui a représenté un tiers des heures du parcours.

Soufiane Adel et Jérémy Gravayat, en concertation avec l’enseignant Manuel Georges, ont proposé les règles du jeu suivantes :

- venir avec une image papier montrant une part d’intimité (une photo de famille par exemple),

- écrire un récit à partir de cette image,

- écrire une lettre à une personne présente sur cette image.

Trois groupes ont été constitués : chaque groupe a écouté et corrigé les récits des autres, lus à haute voix. Travailler en classe permet de s’interroger sur la façon dont tout un groupe peut travailler sur l’intimité : cela vient bousculer ce qui se dit habituellement et cette étape a sans doute été la plus forte du parcours.

Écoutez Soufiane Adel et Jérémy Gravayat expliquer le processus d’écriture mis en place.

Le tournage est une véritable découverte pour les élèves, mais il faut travailler vite et être rapide dans ses idées. Le plan-séquence a été privilégié, avec une caméra toujours en mouvement, dans des lieux familiers et choisis par les élèves. Ces contraintes sont finalement des contraintes « pour », et non pas des contraintes « contre ». Un plan de tournage a été établi à partir d’un plan de la ville, avec trois groupes répartis en fonction des zones choisies.

La question du territoire étant pour Soufiane Adel et Jérémy Gravayat très liée à l’intime, il ne s’agissait pas de traiter Tremblay-en-France en tant que ville qu’il aurait fallu sublimer, mais comme un lieu support d’un récit plus individuel. Etonnamment, tous les élèves se sont engouffrés dans une approche nostalgique, voire assez dure, qui a fait ressurgir quelque chose du passé. Plusieurs d’entre eux ont par exemple évoqué des personnes disparues.

Les films ont été montrés aux familles à l’occasion d’une projection au cinéma Jacques Tati de Tremblay-en-France. Les deux intervenants ont été surpris de constater que, pour les élèves de cet âge, l’amour familial était une question centrale.

Soufiane Adel rappelle enfin que l’école est pour lui un espace politique très important. Il existe sans doute une crainte du collège parce qu’il s’agit d’un espace très dense d’émotions où les élèves se mettent en retrait ou, à l’inverse, occupent l’espace. L’intime peut y être envisagé comme un savoir mais, là comme ailleurs, toutes ces paroles sont masquées.

Résidence d’Olivier Babinet

Olivier Babinet, réalisateur

Sarah Logereau, professeur de Lettres et Cinéma au lycée

Olivier Babinet a côtoyé des collégiens d’Aulnay-sous-Bois à travers plusieurs ateliers d’éducation à l’image qu’il a encadrés : en 2011-2012, dans le cadre du dispositif La Culture et l’Art au Collège au collège Debussy à Aulnay-sous-Bois ; en 2012-2013, dans le cadre d’une résidence In Situ. Ces expériences l’ont conduit à réaliser son nouveau long métrage, Swagger, qui donne la parole à onze adolescents qui grandissent à Aulnay-sous-Bois et Sevran.

La présence d’Olivier Babinet au Collège Claude Debussy d’Aulnay-sous-Bois s’est étalée sur près de quatre ans. Il a d’abord animé des ateliers dans la classe de Sarah Logereau où il a travaillé la question du basculement de la réalité dans le fantastique au cinéma : huit films ont été réalisés par les élèves dans ce cadre. Puis Olivier Babinet a souhaité tourner lui-même un film : il a réalisé un clip au sein du collège, pendant l’été, auquel cent-vingt élèves ont participé en tant que figurants. De ce clip est née l’idée du long métrage Swagger, l’occasion de faire tourner à nouveau certains élèves dont la présence et l’énergie « crevaient l’écran ».

La légitimité d’un artiste, d’un cinéaste en particulier, dans un collège sur un temps long doit être défendue : pour Sarah Logereau, l’école est un espace ritualisé qui contraint, un peu comme sur un tournage. Cela pousse les élèves à donner une forme à leur pensée, et l’espace de l’école est très créateur. Travailler sur le cinéma permet de trouver « des détours pour nous aider à transmettre nos messages ». D’après l’enseignante, il existe des liens forts avec l’enseignement des fondamentaux : le cinéma, c’est de l’écriture, de la mise en forme, de la conceptualisation. « C’est un biais passionnant, créatif, qu’on utilise à plein. »

Olivier Babinet rappelle qu’en tant qu’artiste il lui a parfois été difficile de savoir ce qu’on attendait de lui dans le cadre de la résidence. Certains frottements se sont produits entre le cinéaste et les enseignants sur la place et le statut de l’adulte dans un collège. Sarah Logereau précise quant à elle qu’il « ne suffit pas de téléporter un artiste dans un lieu. Il faut en passer par la pratique, par le geste. Je me souviens avoir alerté Olivier Babinet sur le territoire d’Aulnay : l’usine PSA, la mosquée, les bâtiments détruits. »

Laurie Lassalle évoque l’ambivalence de l’artiste qui se projette inévitablement sur les jeunes gens. Il redevient un peu adolescent au milieu des élèves et, en même temps, il doit tenir un rôle d’adulte responsable. « Cette tension existe et elle est nécessaire. L’artiste vient mettre un peu de désordre dans la pensée et dans le collège. »

Et après ?

« On est persuadés que ce que l’on sème va éclore », pense Sarah Logereau. Mais, au-delà de l’anecdotique et d’intuitions personnelles, comment établir des retours d’expériences par nature inquantifiables ? Il s’agit là d’une question piège car elle sous-entend que les projets culturels doivent être évalués en termes d’efficacité. Il faudrait pouvoir étudier quelles traces les élèves gardent en eux plusieurs années après y avoir participé.

Pour Soufiane Adel, ces projets s’inscrivent dans le cadre du collège et mettent en œuvre des compétences de rédaction et de réflexion qui relèvent de l’apprentissage scolaire. Mais d’autres phases de ces projets développent des compétences moins visibles immédiatement chez les élèves. L’atelier mené par le cinéaste a aussi été très enrichissant pour les parents : même si le rôle du cinéma n’est pas intrinsèquement social, il peut aider les parents à investir le cadre de l’école.

Le cas de 1000 Visages est différent, les actions mises en place par l’association ont un impact concret, vérifiable. Elle aide des jeunes à préparer la Fémis, à trouver des stages, à participer à des tournages. Cinétalents fait partie d’un processus de professionnalisation qui ne relève pas uniquement de la sensibilisation artistique et culturelle. »

Quel a été le devenir de ces films d’ateliers ?

Je suis gong a été sélectionné dans de nombreux festivals de fictions et de documentaires. Il est très demandé par les institutions, notamment les prisons et les hôpitaux psychiatriques, mais aussi par des associations, des classes.

Les films réalisés dans le cadre de Récits de vie sont des films d’ateliers et ne peuvent donc pas être diffusés comme des courts métrages.

La plupart des films réalisés par Olivier Babinet avec les élèves du collège Claude Debussy d’Aulnay-sous-Bois sont visibles dans le cadre de Quartier libre, le dispositif d’avant séances en salle de Cinémas 93.

Regardez Papa Bob, un film diffusé en avant-séance dans le cadre du dispositif Quartier libre

La diffusion de films de patrimoine en salle à l’heure d’internet

Journée co-organisée avec le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR).

ÉTAT DES LIEUX DE LA DIFFUSION EN SALLE DES FILMS DE PATRIMOINE EN FRANCE

Annie Thomas, présidente de Cinémas 93, rappelle que le cinéma de patrimoine est une cinématographie qui nécessite un travail d’accompagnement particulier. Les salles du réseau en programment régulièrement, soit à travers l’organisation de festivals, soit dans le cadre de programmations spécifiques. Cette matinée vise à répondre à certaines de leurs interrogations.

Boris Spire, président du GNCR, intervient à son tour pour poser les enjeux de réflexion de la journée : quel programmateur ne s’est jamais demandé comment retrouver les droits d’un film ? Que faire quand un film est tombé dans le domaine public ? Il est en effet parfois extrêmement complexe de remonter la chaîne des ayants-droits d’un film et, si Cinedi, la plateforme du CNC, existe bel et bien, elle n’est pas exhaustive.

Que faire quand un film est disponible sur Internet ? Peut-on le montrer en salle ? Internet permet-il une nouvelle cinéphilie ? Ceux qui piratent se déplacent-ils en salle ?

Par Rodolphe Lerambert, responsable du département patrimoine de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma).

Cet état des lieux a été réalisé à partir des données de l’ADRC.

Ce que l’on appelle le « répertoire » s’est constitué sous l’effet des critiques de cinéma, des festivals et d’autres prescripteurs, comme Louis Delluc déjà, dans les années vingt, qui avait tenté d’aller à l’encontre d’une certaine homogénéité de la programmation feuilletonesque. En 1924, Jean Tedesco a créé un « Répertoire du film » destiné à recenser tous les classiques du cinéma. Il a programmé un certain nombre de ces films dans la salle du Vieux Colombier qu’il dirigeait. Plus tard, dans les années cinquante, on a assisté à la naissance du mouvement « art et essai ». Dans les années quatre-vingt-dix, le « plan nitrate » a été mis en place par le CNC sous la houlette de Michelle Aubert. Dans le même temps, les ayants-droits ont pris conscience de la valeur commerciale de leurs catalogues. La vente de DVD a alors explosé, de même que l’audience des chaînes thématiques. Enfin, les salles sont aujourd’hui équipées en numérique et on assiste depuis quelques années à l’émergence d’une culture de l’écran.

Dans ce contexte, le cinéma de patrimoine est devenu un secteur très dynamique. Il existe un véritable marché, même si cela reste un marché de niche. On est passé d’une situation de rareté à une situation d’abondance avec un accès personnel direct aux films et des pratiques inédites de visionnement.

Le secteur de la réédition en salles n’est pas en reste : 125 films ont été réédités en 2004, 140 en 2015. Ces chiffres doivent néanmoins être pondérés par la qualité plus ou moins bonne du travail effectué.

Depuis les années quatre-vingt-dix, de nouveaux distributeurs sont apparus sur ce marché qui offre une grande diversité de films. La notion de répertoire a en effet évolué avec une attention portée aujourd’hui aux films des années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix, avec à la clef un renouvellement possible du public.

Aujourd’hui, les distributeurs se mettent en réseau avec l’ADFP (Association des distributeurs de films du patrimoine) qui offre un gage de qualité et organise le festival Play it again. L’association met également du matériel à disposition : des affiches, des bandes annonces et des compléments de programmes. En 2010, on comptait 483 salles membres de l’ADRC Répertoire, elles sont aujourd’hui plus de 600.

Le patrimoine renforce l’identité des salles art et essai, lesquelles sont à la recherche de nouvelles formes d’accompagnement et de valorisation des films. Mais l’équilibre est fragile : le seuil de rentabilité en salle est difficile à atteindre. Le problème est le même pour les distributeurs qui ne détiennent pas les droits annexes : ils ne pourraient pas survivre sans les aides du CNC.

L’explosion de l’offre de films de patrimoine ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes : l’augmentation du nombre de films n’implique pas nécessairement une augmentation du nombre d’entrées. De plus, le terrain est également occupé par les circuits qui programment eux aussi ces films de patrimoine.

Les salles sont en attente d’un nouveau cadre d’accompagnement. Le nombre d’interventions proposées par l’ADRC auprès des salles a très fortement augmenté avec l’arrivée du numérique. Ces interventions concernent à 90% des salles de petites et moyennes villes qui étaient auparavant très peu prises en compte par les distributeurs.

Regardez la vidéo de l’intervention de Rodolphe Lerambert (jusqu’à 5min30)

En savoir + : ADRC

LA DIFFUSION EN SALLE DE FILMS « TOMBÉS » DANS LE DOMAINE PUBLIC

Table ronde en présence de : Mathieu Taviert, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Anne-Laure Brénéol et Lionel Ithurralde, codirigeants de Malavida Films et Laurent Cormier, directeur du patrimoine cinématographique du CNC.

Discussion animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals.

Regardez la vidéo de la table ronde (à partir de 5min30)

Les films tombés dans le domaine public sont-ils vraiment libres de droits ? Quelles sont les obligations de l’exploitant ? Comment se procurer les copies des films ? Doit-on passer obligatoirement par un distributeur ? Peut-on télécharger les films sur Internet ?

Mathieu Taviert, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, débute cette table ronde en rappelant que les règles sont très complexes en ce qui concerne les œuvres tombées dans le domaine public, grand oublié du droit : parmi tous les textes sur la propriété et le droit d’auteur, aucun ne mentionne le domaine public. On ne peut en proposer qu’une définition par la négative : le domaine public est un fonds constitué d’œuvres dont les droits d’auteur ont expiré. Et pas n’importe quels droits : les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduire et de représenter l’œuvre.

En France, peu d’œuvres cinématographiques appartiennent au domaine public

En France, une œuvre tombe dans le domaine public soixante-dix ans après la mort de son auteur. A l’étranger, les durées sont souvent plus courtes (cinquante ans en Inde par exemple). Or le cas du cinéma est particulier car on peut considérer qu’un film est le fruit du travail de plusieurs auteurs. Sont en effet considérés comme co-auteurs le(s) réalisateur(s), le(s) scénariste(s), le(s) compositeur(s) de la musique de film… Il faut donc parler des auteurs au pluriel.

Par ailleurs, l’histoire du cinéma étant relativement courte, les délais pour qu’une œuvre tombe dans le domaine public sont très longs ! De ce fait, peu d’œuvres appartiennent au domaine public en France. Georges Méliès est l’un des premiers dont l’œuvre est aujourd’hui concernée, et ce depuis 2008. Or il faut savoir qu’il existe des cas de prorogation si l’on propose une nouvelle version d’une œuvre. C’est le cas du Voyage dans la lune de Méliès, dans sa version colorisée avec une musique composée par Air.

Quand les ayants-droits ne sont pas connus, il faut faire des recherches poussées. Si elles s’avèrent infructueuses, on risque peu, du point de vue du droit, à projeter une œuvre si la diffusion a lieu dans un cadre confidentiel. D’une façon générale, plus on fera de recherches diligentes, plus les juges seront amenés à considérer l’œuvre comme orpheline.

Il existe deux courants juridiques, concernant tous les types d’œuvres : d’un côté, les ayants-droits et leurs juristes cherchent à protéger les œuvres en augmentant ou en bloquant les droits ; de l’autre, une génération plus jeune, en faveur du domaine public et de l’accès la culture, se demande comment aménager le droit pour permettre un accès plus direct et favorable aux œuvres.

Les films « tombés » dans le domaine public

Une fois qu’un film est tombé dans le domaine public, on ne peut pour autant le reproduire ou le représenter librement, sans autorisation, voire sans rémunération de l’ayant-droit : il s’agit ici du droit moral des auteurs qui ne concerne pas le producteur, mais la personne de l’auteur, et se transmet d’héritier en héritier. Imprescriptible, il impose certaines obligations : citer le nom des auteurs (droit de paternité) et ne pas amputer l’œuvre (respect de son intégrité).

Une autre question posée par les œuvres tombées dans le domaine public concerne la qualité du support. On peut tout à fait projeter une œuvre du domaine public en streaming, mais sa qualité risque alors de laisser à désirer, tout particulièrement en salle ! Pour obtenir un support de qualité, il faut souvent payer.

Le cas d’Alice comedies et de sa distribution en salles par Malavida

La société de distribution Malavida, représentée par ses cofondateurs et codirigeants Anne-Laure Brénéol et Lionel Ithurralde, a été créée en 2003. Depuis 2010, elle travaille plus particulièrement sur le cinéma de patrimoine pour les enfants.

Les programmes Alice Comedies ont été proposés à Malavida par la Cinémathèque néerlandaise dans le cadre du marché du film classique au festival Lumière à Lyon. Des copies nitrates d’une douzaine de courts métrages avec le personnage d’Alice ont en effet été récemment retrouvées au Bénélux. Ces copies ont été restaurées par la Cinémathèque néerlandaise qui les a ensuite mises sur le marché de la distribution.

Les films Alice Comedies, réalisés par Walt Disney, n’ont pas été produits par les Studios Disney, mais par la société Disney Brothers qui a fait faillite en 1927. Le Copyright n’a pas été renouvelé par Disney qui n’aimait pas vraiment ces films. C’est la raison pour laquelle ils sont aujourd’hui dans le domaine public. Le contrat qui lie Malavida à La Cinémathèque néerlandaise porte sur du matériel et non sur des droits d’auteur. La Cinémathèque néerlandaise vend un matériel restauré.

Un travail d’éditorialisation a été effectué par Malavida pour accompagner la sortie d’un programme de quatre de ces films, destiné au jeune public à partir de 3 ans. Les douze films acquis n’ont pas tous la même qualité. Il fallait également veiller à ce que le programme n’excède pas 45 minutes de projection en raison de l’âge des spectateurs. Des pastilles vocales ont été réalisées pour doubler la lecture des cartons par les spectateurs. Il est à noter que le DCP comportera aussi une version sans la voix-off du petit garçon qui commente les images, ce qui permettra de bonimenter pendant la séance. En 2017, un second programme de quatre films sortira, puis une sortie en DVD suivra avec l’ensemble des douze films.