Journées professionnelles 2017

Les 15, 16 et 17 novembre 2017, Cinémas 93 organisait la cinquième édition de ses Journées professionnelles, au Ciné 104 à Pantin. Les thématiques abordées lors de cette édition :

La culture, un terrain de jeu (2-6 ans) ?

LA PARTICIPATION DES JEUNES ENFANTS AUX PRATIQUES CULTURELLES

Conférence par Gilles Brougère, professeur de sciences de l’éducation à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité et membre d’EXPERICE, « Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Education ».

À l’occasion de cette conférence inaugurale, Gilles Brougère a choisi d’aborder la notion de jeu sans l’isoler des autres activités du petit enfant. Dans cette perspective, il propose de développer l’idée directrice selon laquelle il y aurait une spécificité propre à la façon dont l’enfant participe aux pratiques culturelles par rapport à d’autres pratiques. On peut ainsi avancer que, dans le cadre des pratiques culturelles, l’enfant est totalement participant, et ce au même titre que les adultes quand ils sont mis dans une situation équivalente. Et, comme pour les adultes, les pratiques culturelles ne sont pas envisagées dans un but éducatif, ni dans un but d’éveil, ce qui évidemment n’implique pas que l’on n’apprenne rien.

Quelles sont les spécificités des pratiques culturelles ?

1) Elles n’ont pas comme sens premier de préparer une pratique future, mais elles permettent à l’enfant d’être un réel pratiquant. Autrement dit, elles ont un sens immédiat, contrairement à certaines disciplines scolaires.

2) Elles impliquent la notion de participation : cette participation peut être guidée et tenir compte des compétences des enfants.

3) Elles peuvent être spécifiques à l’enfance ou bien partagées entre enfants et adultes. En aucun cas elles ne délimitent un monde des enfants d’un monde des adultes comme peut le faire par exemple le monde du travail dont les enfants sont totalement exclus. Le champ des pratiques culturelles autorise les partages.

Quels types d’activités ?

Le jeu

En tant que tel, le jeu n’est pas spécifique à l’enfance, mais il y a des formes de jeu spécifiques à l’enfance, comme les jeux d’imitation, ceux où l’on joue à faire « comme si ». Même si quelques activités d’adultes y ressemblent, ces formes appartiennent bien à l’enfance : elles ont à voir avec le fait que l’enfant est exclu de certains domaines d’activités, il joue alors à faire semblant. On a constaté par exemple que les enfants qui s’occupent d’enfants plus jeunes jouaient moins à la poupée.

Les jeux d’exercices collectifs sont traditionnellement associés au monde de l’enfance mais ils sont transmis par les adultes.

Il existe aussi des jeux qui se développent entre enfants, comme dans les cours d’école. Ces jeux peuvent se nourrir de sources extérieures : par exemple, certains enfants regardent des vidéos de jeux de mains sur YouTube pour les importer ensuite dans la cour de récréation.

Dans le jeu enfantin, on va retrouver du second degré (le « pour de faux »), mais aussi la nécessité de suivre des règles, deux dimensions qui existent chez les adultes, même si elles y sont moins centrales : elles sont par exemple présentes dans les jeux vidéo ou les jeux de société.

Quels sont les points communs entre le jeu et les autres pratiques culturelles ?

Le jeu associe pratique et apprentissage : on apprend en pratiquant, on apprend à jouer en jouant.

Le jeu évoque d’autres réalités pratiques que lui-même : quand on joue, il est question d’autre chose que le jeu (tout comme lorsqu’on lit un livre ou qu’on regarde un film, il est question d’autre chose que le support).

Il faut en outre noter que les apprentissages sont liés aussi bien à la pratique qu’à la participation. Or une des caractéristiques des pratiques culturelles est qu’elles font de l’enfant un participant : c’est le cas de la lecture, du cinéma, des arts plastiques, du chant et de la musique, du sport…

Il faut aussi se demander si, dans le cas de chacune de ces pratiques, on met l’accent sur le futur ou bien sur le présent de celui qui les investit.

La lecture

Les incompétences de l’enfant en la matière impliquent que l’on crée des outils pour faire de lui un futur lecteur (des manuels par exemple). Pour autant, on peut considérer l’enfant lecteur comme le « réceptacle d’objets légitimes ». Ainsi les albums jeunesse ne sont pas des outils pédagogiques élaborés pour le futur lecteur que l’enfant sera plus tard. L’enfant en est lecteur tout de suite. Il est lecteur d’images et, s’il peut être guidé par des adultes, cette pratique est vécue au présent. La pratique participative s’inscrit dans une pure logique de plaisir et de divertissement et pas d’apprentissage.

À titre d’exemple, on peut penser à la série de bande-dessinée muette Petit poilu : il s’agissait avec cette série de concevoir non pas une initiation à la BD, mais une bande-dessinée accessible aux enfants : il s’agit d’un objet totalement légitime pour les enfants même s’il peut aussi s’adresser aux adultes.

En savoir + : La série de bande-dessinée muette Petit poilu

La réception de films et de productions audiovisuelles

Il s’agit d’une pratique partagée par toutes les générations : les enfants ne se contentent pas des programmes pour enfants et, inversement, les programmes pour enfants ne sont pas vus que par les enfants. L’œuvre a une valeur en elle-même, il n’y a pas de cloisonnement des publics. Derrière cette accessibilité, il faut prendre en considération la notion d’apprentissage qui peut se faire là encore par participation, éventuellement en étant guidé, sans intérêt particulier pour le futur.

Il faut noter que les goûts et les intérêts de l’enfant ont des effets sur la production audiovisuelle. Petit Poilu est ainsi devenu une série télévisée. Mais on relève que, davantage que dans les albums, une dimension éducative seconde existe derrière la logique de divertissement.

Si on inscrit les enfants dans des pratiques créatives, on peut penser l’enfant comme un pratiquant légitime. C’est dans cette perspective que l’on a assisté à la valorisation culturelle du dessin d’enfant au début du vingtième siècle. Là non plus le dessin d’enfant n’est pas envisagé dans la perspective d’une future création. Aujourd’hui, certaines pratiques comme la photographie ou la vidéo deviennent plus accessibles aux petits car les obstacles techniques disparaissent.

Le chant et la musique

On constate la force du chant et l’implication des enfants dans les écoles maternelles. Dans certaines d’entre elles, une étude a été menée sur l’apprentissage de l’allemand grâce à des outils mis à disposition dans une mallette pédagogique : on a constaté le point fort que représentait la pratique du chant en allemand (ou toute langue étrangère) car il donnait l’impression aux enfants de réellement pratiquer la langue.

Les chorales d’enfants n’impliquent pas que leurs participants aient une relation particulière avec la musique. L’apprentissage se fait à partir de la participation dans le présent et, si les chorales peuvent créer des ressources pour des pratiques musicales futures, elles ne se limitent pas à cela. On pourrait développer le même type d’argumentation pour le spectacle vivant, de même que pour les activités sportives qui répondent aux mêmes logiques. Les enfants participent, c’est là leur grande richesse. Quelle place leur accorder ? Le futur doit-il être une donnée à prendre en considération ?

Apprendre en participant

Il existe plusieurs traditions d’apprentissage par participation, en particulier :

1) Les logiques de participation délibérée à une communauté (et non par hasard) : les enfants sont tout à fait capables de s’engager dans ce type de participation. La psychologue américaine Barbara Rogoff a travaillé sur l’importance des modalités d’apprentissage par participation, notamment en étudiant l’apprentissage du tissage par des enfants avec des adultes dans des communautés indiennes.

2) Les logiques de répétition guidée. On peut dans ce contexte distinguer deux temps, mais qui restent fortement associés : les nouveaux participants sont d’abord isolés pour observer les pratiques, puis ils sont intégrés pour y participer. Dans ce cas, on est pratiquant, tout en étant soutenu par des spécialistes de la pratique même (une configuration qui se distingue nettement de l’apprentissage scolaire). Jean Lave et Etienne Wenger ont développé la notion de « participation légitime périphérique » : avant d’avoir la maîtrise totale d’une pratique, les enfants commencent par observer, en marge, avant de jouer un rôle simple, puis plus complexe.

Dans les pratiques culturelles, on ne distingue pas deux temps distincts, l’un qui serait consacré à l’apprentissage et l’autre à la participation.

La spécificité du domaine culturel

D’abord, le monde de la culture est partageable entre générations et il s’agit de donner une place à l’enfant dans la continuité des pratiques adultes. Ensuite, en même temps que l’enfant apprend la complexité de la culture, il en est contributeur : quand l’enfant ou l’adolescent met en ligne ses propres créations sur Internet, il n’est plus seulement en situation d’apprentissage, mais revendique d’être un véritable pratiquant.

En conclusion, il est important de prendre de la distance avec les idées d’éducation ou d’éveil orientées uniquement vers le futur. Il ne faut pas effacer le présent et l’enfant est aussi un participant ! Cela implique par conséquent de relativiser la notion d’éveil culturel.

Questions du public

Pouvez-vous développer la notion de jeu libre chez les enfants qui, dans ce cas, ont la capacité de se mobiliser eux-mêmes ?

Gilles Brougère : Je préfère la notion de décision, plus opérationnelle, à celle de liberté. Ce type de jeu est caractérisé par la décision que prend l’enfant. Là aussi on constate que le jeu comporte un second degré car il parle d’autre chose que de lui-même. La prise de décision y est centrale, contrairement à la lecture où à des activités où l’enfant est spectateur. Dans les activités de création, on constate également une prise de décision mais pas nécessairement de second degré : l’enjeu est de produire quelque chose, de laisser une trace.

L’intérêt pour l’enfant est d’avoir accès à une palette importante : être récepteur, créateur, joueur. Ce sont des postures que je ne confondrais pas. Les enfants sont tous participants à des pratiques différentes où ils font semblant ou bien prennent des décisions. Le jeu articule les deux : l’enfant décide de faire pour de faux, sans conséquences. S’il décide de voler par exemple, la décision est énorme mais sera sans effet.

Quand l’enfant est en posture de réception, il entre dans un monde de fiction, de faux-semblants, et il peut l’interpréter d’une certaine façon. Lorsqu’il est en posture de production, la décision est mise en avant pour créer quelque chose qui aura des conséquences. Il pourra par ailleurs échanger et montrer sa création à d’autres. Ces pratiques culturelles ne sont pas des jeux, un artiste n’est pas un joueur. Le joueur, une fois le jeu terminé, peut recommencer, c’est une activité plus frivole. A l’inverse, on peut être jugé sur le résultat d’une production.

Xavier Grizon : Dans le cadre d’un atelier « Faire un film » on peut considérer que l’on est à cheval entre le « faire semblant » d’être réalisateur et la création. Il y a bien ce plaisir du faire « comme si », mais avec une prise de décision qui concerne la réalisation d’un film.

Gilles Brougère : Cela touche à la question du plaisir : c’est ce qui fera que l’on est vraiment un participant. Ce plaisir provient de l’intérêt que l’on ressent pour ce que l’on fait et non pas de l’idée que l’on pourra en tirer profit plus tard. Il faut bien distinguer deux façons d’envisager les choses : soit on met l’enfant dans le présent, soit on le prépare à sa vie future.

TROIS EXPÉRIENCES INNOVANTES

Présentation par Ludovic Blanchard, coordinateur pour l’association 1.9.3 Soleil!, Cécile Martino, éducatrice à la nouvelle crèche Maryse Bastié de Romainville, Laurent Duret, producteur de l’application La grande histoire d’un petit trait, Peggy Hartmann est réalisatrice et médiatrice culturelle, Christelle Regnier est intervenante pour l’association Et si les images…

L’accompagnement des professionnels par l’association 1.9.3 Soleil! : un pôle ressource en matière de spectacle vivant pour les tout-petits

Ludovic Blanchard présente l’association 1.9.3 Soleil! qui organise depuis 10 ans un festival dans des théâtres, parcs et crèches. 1.9.3 Soleil! propose également un parcours de sensibilisation des professionnels de la petite enfance à l’accompagnement des tout-petits au spectacle vivant. Enfin, elle conseille et accompagne des spectacles de qualité dans des crèches (départementales et autres) sous la forme d’un dispositif en trois temps : sensibilisation des équipes en amont, présence lors de la représentation et bilan quelques jours après la représentation.

L’un des enjeux du festival est de sensibiliser le personnel des crèches à l’accueil des jeunes enfants lors d’un spectacle. Lors de la dernière édition, une journée professionnelle autour de « l’enfant, l’art et la nature » a été organisée pour pointer du doigt le déficit de nature dans l’environnement immédiat des plus jeunes. En 2016, c’est le thème du jeu avec les éléments naturels qui a été proposé à partir des propositions de différents artistes.

Ces spectacles sont conçus pour la tranche d’âge 0-4 ans mais aussi pour les adultes qui doivent se sentir concernés, sur le plan sensoriel et non pas intellectuel. Dans un second temps, c’est la dimension de participation qui est recherchée à travers un parcours ludique et sensoriel dans le décor du spectacle ou dans un espace attenant. Dans le cas de Sococoon, le spectacle est totalement immersif : on entre véritablement dans la proposition artistique avec la mise en scène d’un espace ludique.

En savoir + : Le spectacle Sococoon

Xavier Grizon : Cette dimension de participation paraît davantage exploitée aujourd’hui. Existe-t-elle depuis toujours ?

Pour Ludovic Blanchard, le manque de recul empêche d’envisager cette question sur une période longue. Mais les expérimentations évoquées sont menées avant les représentations dans les théâtres : elles répondent au besoin des artistes d’être au contact des enfants et de ce qu’ils peuvent leur proposer. Les parents qui font suivre leurs enfants en PMI ou qui fréquentent les centres sociaux n’ont pas l’habitude d’aller au spectacle. Il arrive même que le simple fait de présenter ces propositions précisément comme des spectacles crée une barrière, et ce sont les enfants qui vont la briser.

En savoir + : 1,9,3 Soleil !

Cécile Martino travaille au sein de la crèche Maryse Bastié qui remplace l’ancienne crèche Youri Gagarine. Lorsque le nouveau projet de la crèche a été défini, un véritable projet sensoriel y a été intégré. Inspirée par une intervention proposée par 1.9.3. Soleil! autour du spectacle Sococoon, l’équipe a orienté l’aménagement de différents lieux selon des principes de stimulation et de repos, entre apaisement et éveil.

© Sococoon – 1,9,3 Soleil !

L’espace de vie des bébés comporte plusieurs espaces aménagés autour de différentes matières, couleurs et contrastes (certains accessoires comme les coussins sensoriels ont même été fabriqués par le personnel de la crèche). Un chemin conduit à un « espace cocooning » matérialisé par une tente.

En crèche, les enfants sont confrontés à de fortes stimulations émotionnelles produites par la séparation autant que par l’éclairage artificiel, le bruit, le mouvement. La crèche Maryse Barbier accueille 70 enfants : cette réalité est source de tensions, de conflits, de gestes agressifs…

Pour les plus grands, l’équipe a pensé l’aménagement de l’espace dans un lien avec l’image, dans la continuité de l’approche Snoezelen développée aux Pays-Bas dans les années soixante-dix. L’objectif initial de cette méthode était de faire entrer les personnes en situation de handicap en contact avec les autres à travers le prisme du « sensoriel ». Plus généralement on a constaté les effets d’apaisement procurés par cette approche.

En savoir + : L’approche Snoezelen

Au sein de la crèche, un espace a été aménagé à l’extérieur des salles de vie pour accueillir ponctuellement un ou deux enfants accompagnés d’un adulte. L’espace, plongé dans le noir, permet des stimulations visuelles et sensorielles : une tente noire y a été installée avec un projecteur à huile, un projecteur d’aurore boréale, une colonne à bulles, des jeux en bois, différentes matières à toucher (sable, eau, paillettes, grelots…), un tableau lumineux à intensité variable, des balles lumineuses… L’enfant y est acteur car il peut manipuler les objets.

Un budget spécifique a été alloué par le Département de la Seine-Saint-Denis à cet aménagement car le matériel est assez onéreux.

L’application Grande histoire d’un petit trait : un conte poétique et interactif où vous dessinez pour donner vie au récit

© La grande histoire d’un petit trait

La grande histoire d’un petit trait raconte comment un petit garçon devient dessinateur grâce à son ami : un petit morceau de trait rouge qu’il trouve un jour au bord d’un chemin. L’application a été imaginée par Bachibouzouk et l’histoire écrite par Serge Bloch, aujourd’hui célèbre dessinateur. Le scénario interactif explore le récit de Serge Bloch et propose en 20 chapitres un récit vivant et plein de magie. Dans ce conte, l’enfant est à la fois lecteur ET dessinateur. En donnant vie aux dessins, il donne vie à l’histoire !

En savoir + : La grande histoire d’un petit trait

La création de l’application La grande histoire d’un petit trait a été conçue à partir du court métrage Moi j’attends produit par les Films d’ici, lui-même adapté de l’ouvrage de Davide Cali et Serge Bloch (Éditions Sarbacane). L’enjeu était d’intégrer des couches d’interaction à partir du court métrage : il fallait concevoir une application où les choix soient multiples et où le dessin fait par l’utilisateur soit pleinement intégré dans l’histoire.

Avec les enfants, il est inutile d’expliquer comment utiliser l’application, en revanche cela devient indispensable avec les parents et plus encore avec les grands-parents ! Dans le mode tutoriel, on traverse simplement plusieurs étapes où le dessin devient de plus en plus compliqué et où chacune d’elles va engendrer de la narration (sachant qu’il est toujours possible de gommer : cela fait partie de l’acte de dessiner). C’est précisément l’animation du dessin tracé par l’animateur qui est source de plaisir. Au fil de la narration, le personnage de l’enfant grandit et il se passe de plus en plus de choses à l’écran.

L’application implique et éveille l’enfant qui s’en empare parce que le dessin évolue. On peut aussi l’utiliser sans modèle de dessin, en mode totalement libre. C’est un hymne au dessin qui réfléchit à de nouveaux modes de narration. Or il faut réfléchir autrement si l’on veut raconter des histoires au plus grand nombre.

Les sources de financements sont publiques : le CNC et France Télévision qui a acheté le court métrage. L’enjeu le plus important est de réussir à se faire connaître. Cela passe par un travail de community management mais aussi par un appel à financement participatif. L’application est largement utilisée en bibliothèques. Aujourd’hui plus personne n’achète d’application : on fonctionne désormais sur le modèle de la gratuité. Il faut donc réfléchir à des modèles alternatifs. En Allemagne, une marque de fournitures de dessin a décidé d’offrir l’application à ses clients.

L’application Grande histoire d’un petit trait est gratuite et disponible en sept langues sur App Store et Google Play.

L’incertain destin d’Amélie Pranltrin : un jeu de plateau grandeur nature imaginé par l’association Et si les images…

L’incertain destin d’Amélie Pranltrin permet de prendre conscience de l’importance du montage dans la structure narrative. Le principe du jeu est simple : il s’agit de faire un montage aléatoire à partir de plans déjà tournés. Chaque plan correspond à un chiffre qui est déterminé par le lancer d’un dé. On ajoute donc un nouveau plan à chaque nouveau lancer jusqu’au plan final où le personnage principal, Amélie, prend le train (dernier plan du film). Une fois le montage image effectué, il s’agit pour les participants de créer une bande-son à partir d’une mallette à bruitage remplie d’accessoires. La bande son est intégrée aux images et le film prêt à être visionné. C’est un véritable travail d’équipe !

En savoir + : Et si les images…

Xavier Grizon : Comment êtes-vous arrivées à concevoir un atelier plutôt ludique où la création en tant que telle n’est pas si importante ?

Peggy Hartmann relate l’envie initiale de revenir sur un aspect technique du cinéma (le montage, le son, le bruitage, le rôle du clap) en passant par le jeu. Par ailleurs il fallait que cette approche soit collective et s’inscrive dans le cadre d’une activité d’éveil. En introduction à l’atelier, Peggy Hartmann projette son « propre » film sur le personnage d’Amélie, réalisé de façon totalement amateure. Cela lui permet de désamorcer l’appréhension des participants qui pensent qu’ils pourront toujours faire mieux qu’elle ! La décision de participer au jeu est laissée à l’appréciation des spectateurs qui peuvent rester observateurs s’ils le souhaitent.

Regarder un extrait L’incertain destin d’Amélie Pranltrin

À LA RECHERCHE DES POINTS DE VUE DES JEUNES ENFANTS

Conférence par Sylvie Rayna, psychologue et maître de conférences en sciences de l’éducation, responsable du programme transversal « petite enfance » d’EXPERICE de l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.

Cette intervention envisage la relation entre le ludique et le culturel et s’articule autour de la notion d’attention. L’approche envisagée par Sylvie Rayna est principalement psychologique, mais pas seulement. Elle travaille en effet au sein de plusieurs équipes pluridisciplinaires : le Cresas (Centre de recherche de l’éducation spécialisée et de l’adaptation scolaire de l’Institut de recherche et de documentation pédagogique), Experice (Centre de recherche interuniversitaire expérience ressources culturelles éducation de Paris 13), mais aussi dans le cadre de réseaux internationaux.

Repères chronologiques

Les premiers travaux auxquels elle a participé au début des années 70 portaient sur le jeu libre (sans consigne). C’est à cette époque que les premières explorations sur les tout petits ont débuté. On étudiait les relations entre les bébés et la logique, les bébés et la physique. On a constaté que les tout petits introduisent de l’ordre : ils classent, ils font des séries, ils mettent ensemble ce qui va ensemble, sans que cette contrainte leur soit imposée. Des études en Iran et aux Etats-Unis allaient dans le même sens et il semble que cela soit une pratique propre à l’espèce humaine (les grands singes ne se comportent pas de la sorte).

Or on n’imaginait pas que les bébés pouvaient se concentrer (ils peuvent en fait passer une demi-heure, voire une heure à manipuler du matériel), ni qu’ils pouvaient communiquer entre eux (on a constaté que des bébés inscrits en crèche chez les moyens pouvaient se regrouper par deux ou trois, voire quatre, et instaurer des jeux de courses et de poursuites spontanés).

Il a donc été décidé de proposer du matériel à manipuler à des petits groupes et non plus seulement à des enfants pris isolément. Dans les trois-quarts des cas, les séquences de jeu ont été partagées spontanément. Cela a permis de forger des arguments de poids pour la mise en place de structures d’accueil collectif : l’adulte n’est pas le seul éducateur !

Jean Piaget a cherché à mettre au jour le cheminement de la pensée des enfants à partir de ces observations. Un enfant va reprendre des idées à un camarade et les modifier. Ce principe d’homologie se retrouve également chez les adultes chez lesquels on observe des phénomènes de reprises d’idées qui ne se réduisent pas à de simples copier-coller.

Dans le cas d’expériences ludiques, on constate des différences d’un pays à l’autre. En effet, l’ancrage culturel des pratiques ludiques est très important et il faut bien distinguer les mécanismes psychologiques universels des constructions qui passent par l’expérience.

En 1979, on a proposé à des enfants accueillis en crèche à Paris, en sections mélangées, d’assister à un spectacle de marionnettes. On a constaté que, dans la foulée, ils improvisaient eux-mêmes des spectacles : à l’heure du déjeuner, ils jouaient des petites scènes avec des aliments au bout des doigts et le même phénomène se reproduisait à la maison ou dans les transports. Les enfants-spectateurs attentifs étaient passés « de l’autre côté », en particulier ceux âgés de deux à trois ans. À travers ces reprises, ils tentaient de maîtriser ce qu’ils avaient pu voir.

Si l’on étudie le langage employé dans le cadre de ces petits spectacles spontanés construits à partir de séquences vécues, observées ou inventées, on remarque les formes suivantes :

- Le « Si… alors » : une forme de raisonnement.

- Une façon de tenir l’attention du public à travers le langage.

- Des constructions sociales communes qui mettent en scène les relations enfants/adultes, enfants/éducateurs, avec toute une palette dans ces relations.

Ils expriment un point de vue sur le monde social avec beaucoup d’humour. Une des premières éducatrices à avoir introduit les spectacles de marionnettes en crèche a fondé un club. Celui-ci s’est développé et des relations inter-crèches sont nées de ce projet. Depuis, des professionnels se transmettent les pratiques.

En 1989, un protocole d’accord sur l’éveil culturel a été signé pour une politique interministérielle incitative pour la petite enfance. Les parents y ont été associés et un volet formation y figurait. Une enquête nationale a été lancée pour évaluer la politique de démocratisation de la culture envers les tout petits. En dominantes de ce protocole d’accord figuraient la lecture et la musique.

À cette époque, en crèche et en maternelle, la lecture n’était que très peu envisagée sous l’angle du plaisir. On publiait d’ailleurs peu de beaux albums jeunesse. A la maternelle, une tradition artistique existait, héritée des années soixante-dix, période « expressive », mais elle a peu évolué dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Depuis, on assiste à une forme de reprise à la hausse de ces problématiques. Lors d’une première enquête effectuée entre 1990 et 1995, les acteurs du secteur ont pris la mesure du fait que les arts vivants n’étaient pas financés. Sylvie Rayna et ses collègues ont alors eu connaissance d’une expérimentation menée dans les Pays de la Loire par Brigitte Lallier-Maisonneuve qui a présenté le spectacle multivocal Archipel de Laurent Dupont, véritable chef-d’œuvre, conçu pour les tout-petits à partir de 10 mois.

En savoir + : Le spectacle multivocal Archipel de Laurent Dupont

La lecture, pratique participative

Depuis 1999, Sylvie Rayna parraine l’association L.I.R.E (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) à Paris qui s’inscrit dans la pratique d’A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations). La lecture est pensée comme individualisée mais partagée : elle vise la participation de tous, professionnels, parents, enfants. Des lectrices ont observé, à l’occasion d’une expérience menée dans des salles d’attente de PMI, que les enfants repèrent très rapidement ceux qui leur plaisent, dans un choix d’albums placés et mis en scène. Ils sont attentifs à la charte graphique, mais aussi à la qualité du texte et des illustrations.

Les albums de comptines et de pratique du lire-chanter sont appréciés : le chant est premier, les enfants sont sensibles à la musicalité des mots, à la musicalité de la communication préverbale, voire intra-utérine. Un des albums privilégié est Pomme de reinette illustré par Julia Chausson. Il a même été utilisé pour un bébé né à 1,7 kg auquel on a fait écouter beaucoup de comptines. La lecture et le chant permettent une humanisation culturelle dans un univers médical. Chez lui, le papa a poursuivi cette pratique.

Autre exemple d’album jeunesse qui met en avant la beauté artistique et des images : Bateau sur l’eau illustré par Martine Bourre (éd. Didier Jeunesse). On constate que la participation des enfants sera d’autant plus grande que les images seront complexes et variées.

Parmi les albums les plus recherchés par les enfants, on retrouve les albums de comptines, mais aussi les albums découverts à l’école, traités de façon pédagogique qui seront repris autrement.

Sylvie Rayna a été lectrice dans un square du 19e arrondissement de Paris, dans le cadre des Bibliothèques hors les murs. Elle précise que les enfants peuvent adopter soit une participation centrale soit une participation périphérique. L’essentiel est de mettre en place une attention conjointe avec eux. Le regard est une forme de participation et de réflexion intenses.

Le point de vue des enfants

Pour interroger directement le point de vue des enfants, il peut être intéressant de se référer aux travaux d’Alison Clark qui a permis à de jeunes enfants de participer à ses recherches. Dans cette lignée, on peut proposer aux petits la pratique du dessin, du modelage, de la photographie, envisager des interviews ou encore des visites guidées menées par des enfants. En Suède, on a mené des recherches sur la qualité des jardins des structures suédoises en s’appuyant sur l’idée que l’enfant était un expert de sa propre vie. On a ainsi positionné l’enfant comme influent pour évaluer sa qualité de vie, y compris des enfants de niveau préscolaire.

Chez Experice, les chercheurs ont commencé à travailler sur le point de vue de l’enfant à partir de quatre ans et des études ont été menées dans plusieurs pays. On a montré aux enfants un film d’une vingtaine de minutes où ils découvrent d’autres enfants à l’école. Les petits spectateurs avaient la possibilité de commenter ces vidéos et de faire des arrêts sur image. Il en ressort que les moments de jeu avec consignes sont désignés par les enfants comme du « travail » : la consigne fonctionne comme un indice aux yeux des petits pour repérer s’il s’agit d’un moment de jeu ou non.

Le véritable « jeu », du point de vue des enfants, correspond au jeu libre auquel ils peuvent s’adonner lorsqu’ils ont terminé les ateliers. L’espace de jeu préféré est la cour, surtout celle des autres pays qui représente un vrai terrain d’aventures ! Le point de vue des enfants correspond donc à notre point de vue de chercheur : ils ont une expertise.

Dans le cadre d’une autre étude, on a fourni à des enfants de deux ans (en maternelle, en classe passerelle, en crèche ou jardin d’enfant) des appareils photo. On leur a demandé de photographier ce qu’ils aimaient et ce qui les intéressait le plus. On ne photographie jamais le monde, mais un monde particulier, celui qui fait sens pour nous. Les enfants ont manifesté une forte participation.

Ils ont en majorité photographié des « agents socialisateurs » :

1) Les copains, pris individuellement ou en groupes, sous toutes leurs formes représentent la majorité des clichés.

2) Les adultes.

3) Le cadre matériel. On a constaté un intérêt particulier pour le sable, la terre, le naturel, le végétal.

Les enfants explorent consciencieusement l’ordinaire. On observe un goût pour la beauté des déchets, ils regardent ce qui nous semble insipide. Ils traquent les lumières, les ombres, les reflets. Il s’agit là d’une expérience créatrice qui montre l’invu, les objets abandonnés, l’absence. Des photographies se concentraient sur les formes du paysage : les escaliers, des barreaux, des bancs, des rayures, certaines sur des couleurs pures, visibles sur des jouets par exemple, ou bien des flaques.

On peut dans cette perspective se référer aux réflexions de Serge Tisseron sur la pensée et les actes. Ici les enfants documentent leur vie, ils deviennent tout autant reporters qu’artistes. S’agit-il d’un jeu ? On se trouve à une frontière mais aussi sur un terrain d’inclusion qui permet de prévenir les discriminations.

Quant au cinéma, ces réflexions ouvrent sur les questions suivantes : quelle offre ? Quelles pratiques d’accompagnement ? Quelles pratiques de spectateurs ? Qu’en pensent les enfants ?

Questions du public

Y a-t-il des choses que les enfants n’ont pas photographiées ?

Gilles Brougère : Les lieux interdits ! Certains ont photographié les portes menant à des lieux interdits. Les enfants ont par ailleurs profité de cette action pour faire des choses qu’ils n’avaient pas le droit de faire en temps normal : aller voir d’autres classes par exemple. Ils se sont émancipés par le pouvoir d’agir.

Que faire des émotions du spectateur dans les dispositifs scolaires d’éducation au cinéma (6-13 ans) ?

Cet après-midi a été consacré à la question des émotions. De cette thématique très vaste découlent plusieurs sous-thèmes, comme celui du choix des films dans les dispositifs et le questionnement sur « ce que les films pourraient provoquer ».

PEUT-ON ENSEIGNER LE PLAISIR DU CINÉMA ? RÉFLEXIONS SUR LES DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉDUCATION À L’IMAGE

Conférence par Léo Souillés-Débats, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lorraine.

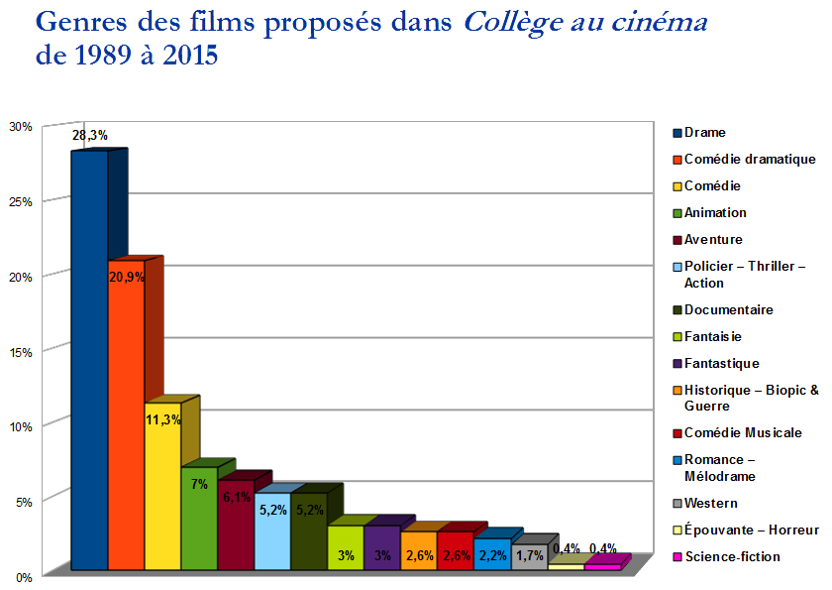

Léo Souillés-Débats a travaillé sur « les films qui inquiètent » dans les dispositifs d’éducation à l’image. Une version augmentée du texte qu’il a produit à ce sujet, « Sur quelques « films à problèmes » dans les dispositifs nationaux d’éducation à l’image », est en ligne sur le site de la revue Esprit. Son propos est centré cette fois-ci sur les goûts et les pratiques cinématographiques des élèves français et plus particulièrement sur la notion de plaisir au cinéma. En s’appuyant sur l’observation de Collège au cinéma, dans la continuité de l’étude qu’il a réalisée sur les 203 films programmés dans le cadre du dispositif entre 1989 et 2015, Léo Souillés-Débats s’est interrogé sur la place et le rôle du plaisir dans la constitution d’une culture cinématographique au sein du cadre scolaire.

En ouverture de son intervention, Léo Souillés-Débats précise que, s’il est aujourd’hui maître de conférences en cinéma à l’Université de Metz, il parle aussi en tant que rédacteur en chef de livrets pédagogiques pour Collège au cinéma (responsabilité qu’il a exercée pendant quatre ans), en tant que « digital native » et en tant qu’ancien élève ayant participé aux dispositifs Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. Il précise par ailleurs, qu’il n’a jamais enseigné pour l’éducation nationale.

« Les jeunes » et le cinéma

Léo Souillés-Débats ouvre sa conférence en rappelant que de nombreux fantasmes, idées reçues et représentations diverses influent sur la définition que l’on peut proposer du « jeune ». Il faut prendre le temps d’observer cette tranche d’âge pour confirmer ou contester ces lieux communs.

Regarder un extrait du reportage « Les jeunes et le cinéma » programmé sur l’ORTF en 1962

Dans ce reportage, distinction est faite par la voix-off entre le cinéma comme distraction et le cinéma comme enseignement ou pédagogie. Certains « jeunes » interrogés font de la mise en scène un critère d’évaluation des films.

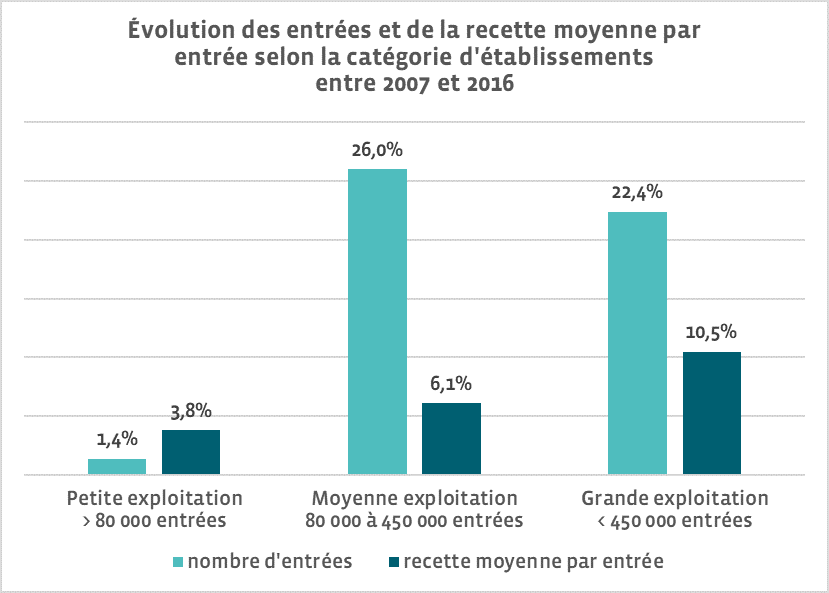

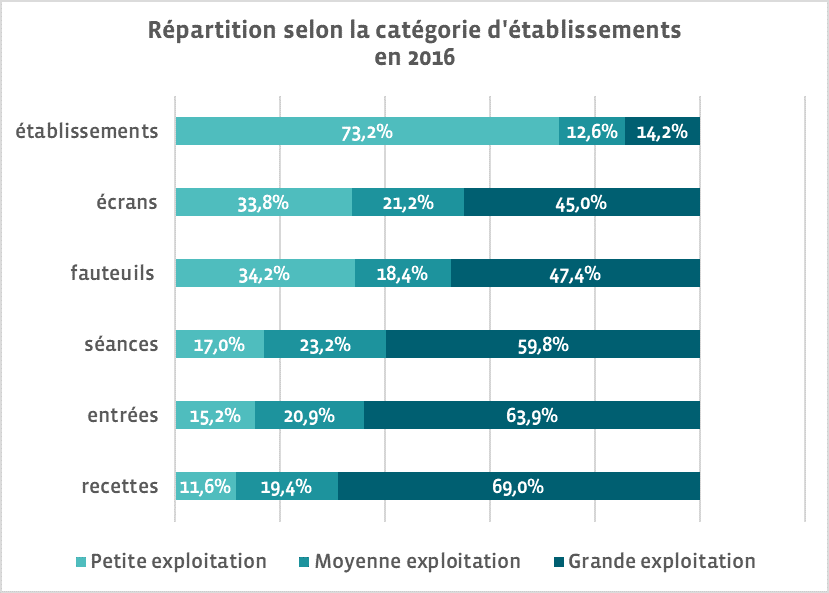

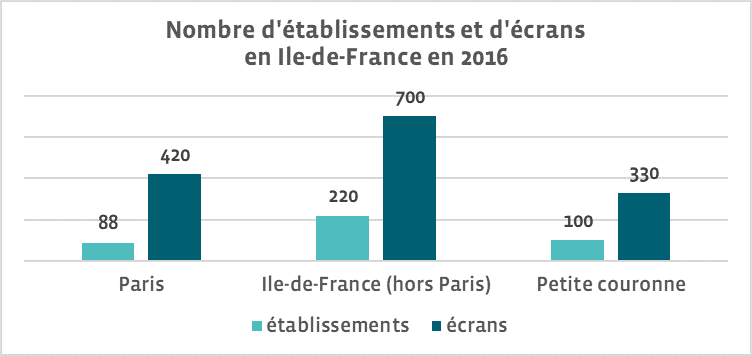

Pour préciser cette perspective historique (les jeunes d’hier, les jeunes d’aujourd’hui), il est intéressant de se pencher sur le cycle de vie du spectacle cinématographique en salle. On constate que :

- 1947 est la meilleure année en termes de fréquentation.

- 1957 est la meilleure année en termes de recettes.

- À partir de 1957 on observe une chute de la fréquentation avec une année noire en 1992.

- En 1994 on assiste à une légère hausse de la fréquentation, tendance qui s’accentue dans les années qui suivent.

- Aujourd’hui, on est revenu à des taux de fréquentation comparables aux années soixante. Les jeunes contribuent massivement à cette reprise.

Parallèlement, il faut rappeler que la VHS a fait son apparition dans les foyers dans les années quatre-vingt. Canal+ est lancée en 1984, La Cinq en 1986, TF1 est privatisée en 1986-1987. À la télévision, le nombre de films diffusés augmente sensiblement. En 1988, le premier multiplexe ouvre ses portes en Europe. En 1990, le « World Wide Web » (le web) fait son apparition, ouvrant la voie à des sites comme Napster qui utilisent le peer to peer. En 2004, le web 2.0 est lancé, avec la possibilité de télécharger des films illégalement. En 2005, la TNT s’invite sur le petit écran, suivie en 2012 par la TNT HD.

On pourrait donc penser que nous avons de nombreuses raisons de ne pas aller au cinéma. Et pourtant nous y allons. À commencer par les jeunes, dans les multiplexes. Certes, dans une enquête publiée par le CNC en 2009, les jeunes sont présentés comme privilégiant les petits écrans et le téléchargement. Mais il s’avère a contrario que les personnes qui vont le plus sur Internet sont celles qui vont le plus au cinéma, au musée, au théâtre et sont les plus gros lecteurs. Certes, en 2009, YouTube n’existait pas encore…

En 2014, Benoît Danard (CNC) a réalisé une étude, Les jeunes et le cinéma, où il montre que, chez les 15-24 ans, le cinéma est une pratique collective plus spontanée que pour les autres tranches d’âge. Ils fréquentent en outre plus souvent les salles le week-end de la sortie d’un film. En revanche, si nous sommes tous plus allés au cinéma en 2013 qu’en 1993, il n’en allait pas de même pour les seuls 15-24 ans.

L’exemple des films de Collège au cinéma

Le dispositif Collège au cinéma a été conçu en 1987 alors que les chiffres de fréquentation des salles étaient au plus bas. La FNCF a proposé au CNC et au ministère de l’éducation national un projet d’initiation à l’art cinématographique afin de « réapprendre aux jeunes à voir des films dans leur format d’origine ». A-t-on désappris à voir les films ou bien a-t-on été mal formé ? Pourquoi faudrait-il réapprendre et non pas simplement apprendre ? En tout état de cause, le point de départ du dispositif consiste à sensibiliser les collégiens à la salle de cinéma et le projet est officialisé en 1989.

Léo Souillés-Débats est l’auteur d’une étude sur le corpus des 203 films qui ont fait partie de la liste nationale Collège au cinéma entre 1989 et 2015. Il s’est livré à quelques calculs qui sont toutefois à prendre avec précaution : un film issu de cette liste obtient en moyenne sur Allociné une note de 4,1/5 de la part des critiques de cinéma et une note de 3,6/5 de la part des spectateurs, a réalisé 1,6 millions d’entrées, obtenu deux récompenses et dure 99 minutes.

Il a également constaté qu’Agnès Varda était la seule réalisatrice de la liste. En termes de nationalités, si les Etats-Unis restent dominants (27,1% des films), les autres films sont d’origine assez éclectique : la plupart des continents sont présents, avec une plus faible représentation de l’Asie. Les films sont en majorité récents, certains très récents.

Léo Souillés-Débats a tenté de poser un regard plus personnel sur cette liste et s’est interrogé sur la présence, dans ces films, d’enfants incarnant les rôles principaux : il s’est avéré que les deux tiers des protagonistes sont effectivement des enfants. Léo Souillés-Débats s’est alors remémoré ses premiers « chocs » cinématographique et a constaté qu’il n’y avait pas d’enfants dans les films qui l’avaient profondément marqué. Pour comprendre le plaisir qu’éprouvent les jeunes au cinéma, mais aussi le nôtre, il faut comprendre quelles sont leurs références par rapport aux nôtres. En particulier, on peut se demander si un film pour enfant est nécessairement un film avec des enfants.

En observant la liste des films de Collège au cinéma un peu plus précisément, on constate que les films de patrimoine comportent moins de rôles d’enfants : le statut d’œuvre patrimoniale permettrait d’aborder certains sujets sans le recours à un personnage enfantin. Cela pose donc la question de l’identification des enfants face à des films récents, plus proches d’eux. Pour cela, il faut se demander ce que regardent les jeunes aujourd’hui, indépendamment des films de Collège au cinéma, sachant que, parmi les films les mieux classés au box-office, peu nombreux sont ceux qui ont des enfants ou des adolescents pour personnages principaux

Mieux connaître le plaisir des adolescents au cinéma peut être un point d’entrée pour les amener à considérer les films proposés par Collège au cinéma. Cela peut aider à trouver des connexions. Or on constate une réelle réticence, dans les commissions de sélection du dispositif, à aborder les films dits « non nobles », ceux qui manifestent une volonté commerciale. « Blockbuster » est un terme connoté péjorativement, qui renvoie à un plaisir coupable, qu’on n’ose pas aborder dans le cadre scolaire.

Parmi les films de la liste de Collège au cinéma, 28,3 % sont des drames, puis viennent les comédies dramatiques (20,9%), suivies des comédies (11,3) et des films d’animation (7%). Les thèmes abordés appartiennent aux registres suivants : adolescence, famille, guerre, conte, immigration, père, fils… Ces thématiques sont éloignées de la consommation des jeunes !

Marion Guillaume, une étudiante travaillant sous la direction de Léo Souillés-Débats, a interrogé quatre-vingts élèves ayant participé au dispositif Collège au cinéma en Ile-de-France : ils sont 25% à avoir apprécié les films du dispositif, 25% à ne pas les avoir aimés et 40% ont répondu « Bof ». Ce qu’ils ont préféré dans le dispositif est la possibilité de découvrir de nouveaux films. L’envie, la curiosité sont donc bien là. 50% des élèves se rendaient régulièrement au cinéma avant de participer à Collège au cinéma, 50% s’y rendaient rarement. Dans 72% des cas, ils déclarent que cette expérience ne va pas les inciter à s’y rendre plus souvent.

On constate toutefois que la fréquentation des 25-34 ans a augmenté entre 1993 et 2013 et cette tranche d’âge correspond à la première vague de spectateurs ayant participé à Collège au cinéma depuis sa création. On peut donc légitimement se demander si Collège au cinéma n’a pas contribué à inciter ces spectateurs à fréquenter davantage les salles de cinéma. Le dispositif pourrait avoir joué un rôle. Les collégiens d’aujourd’hui confirmeront-ils cette tendance ?

Penser une nouvelle cinéphilie ?

Dans son article intitulé Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique, rédigé à partir d’une étude sur des lycéens de la région Rhône-Alpes, le sociologue Tomas Legon remarque qu’on attend des élèves qu’ils prennent du plaisir à voir des films. Or ceux-ci ne le savent pas ! Ils ne savent pas qu’ils ont le droit de ressentir du plaisir lors d’une séance dans le cadre d’un dispositif scolaire. Ce qu’ils préfèrent précisément dans ce dispositif, c’est sortir du cadre scolaire. Comment dès lors dédramatiser ce rapport à l’institution scolaire en dehors de l’établissement ? Le cadre scolaire est-il condamné à demeurer un handicap ou peut-on dépasser ce paradoxe ?

Consulter l’article Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique de Tomas Legon

Par ailleurs, il faut envisager l’évolution de la culture cinématographique en fonction des générations. En 2012, le British Films Institute a publié la liste des cent meilleurs films de l’histoire du cinéma d’après des critiques reconnus : entre 1962 et 2012, les titres ont très peu changé et le poids des classiques est impressionnant Peut-être faudrait-il laisser une place à une nouvelle culture cinématographique, qui viendrait bousculer quelque peu un certain panthéon cinéphilique ? Adopter une autre posture que la bonne volonté culturelle selon laquelle « il faut aimer tel film » ? Un film comme Citizen Kane peut être très intéressant à analyser sans pour autant procurer du plaisir au spectateur.

Comprendre la consommation du jeune public est déterminant pour trouver un point de connexion avec lui Cette rencontre est-elle impossible dans le cadre scolaire ? Malgré la faiblesse de l’échantillon (seulement 80 élèves sondés), l’étude réalisée par Marion Guillaume tente de cerner ce qu’impliquerait la prise en compte du goût d’une génération dans la sélection des films. D’abord, les collégiens d’Ile-de-France interrogés sont 60% à déclarer être intéressés à l’idée de pouvoir choisir les films du dispositif. S’ils en avaient la possibilité, ils le feraient d’abord « selon leurs goûts » (21 %), mais aussi « en respectant les différents genres » (11 %). Le goût est une capacité de classement qui renvoie au plaisir et aux émotions. Quant aux genres, ils sont fortement identifiés par cette génération.

Mais le plaisir peut-il être enseigné ? On distingue traditionnellement le plaisir de la pédagogie, la distraction de l’apprentissage, comme si plaisir et distraction impliquaient une attitude passive. Les jeunes de la Nouvelle vague ont été mis sur un piédestal en raison de leur passion pour le cinéma : c’est leur amour du cinéma que l’on a retenu. De nombreux jeunes sont aujourd’hui passionnés par des films. Pourquoi se méfie-t-on aujourd’hui de ce rapport aux films alors qu’il était loué hier ? Par ailleurs il est évident qu’il existe un réel plaisir du raisonnement. L’émotion et la réflexion ne sont pas antinomiques.

Questions du public

Pourquoi ne pas parler des autres lieux de diffusion que sont par exemple les médiathèques ?

Léo Souillés-Débats : Les dispositifs d’éducation à l’image ont été conçus pour les salles de cinéma. Et la salle de cinéma est le meilleur endroit pour voir un film, mais ce n’est pas le seul. Mes chocs enfantins de cinéma ont, pour la moitié d’entre eux, été vécus lors du visionnage de films sur VHS. Le rôle des médiathèques est aujourd’hui sous-évalué car les enjeux économiques liés à la diffusion des films sont très forts.

Les blockbusters pourraient-ils avoir une place dans les dispositifs ?

Léo Souillés-Débats : Il faut assumer de faire des passerelles entre les films. C’est au médiateur de faire entrer sa culture dans le cadre du dispositif. Au niveau du terrain, Collège au cinéma est très souple et permet des expériences magnifiques. C’est en amont que les choses sont verrouillées.

Les enseignants ont eux aussi du mal avec l’idée de prendre du plaisir dans un cadre scolaire. Et faire découvrir le plaisir d’une œuvre est parfois difficile à concilier avec les impératifs des programmes.

Léo Souillés-Débats : Le public enseignant est tiraillé : si le cinéma a pu rentrer à l’école, c’est parce qu’il a su montrer patte blanche. On a pu considérer que « le cinéma c’est du sérieux ». Mais maintenant le cinéma est là. Pourquoi ne pas changer les règles ? Il est vrai que la pression des programmes est très forte et que des parents d’élèves peuvent aussi se plaindre si on s’en éloigne trop. Il faut aussi se demander si l’on peut mener une action de transmission sur un film que l’on n’aime pas.

CES FILMS QUI NOUS BOULEVERSENT ONT-ILS UNE PLACE DANS L’ÉDUCATION À L’IMAGE ?

Table ronde avec avec Joël Danet, programmateur-responsable d’enseignements de l’association Vidéo Les Beaux Jours, Laurent Pierronnet, responsable Jeune Public au cinéma Jacques Tati, Léo Souillés-Débats, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lorraine et Brigitte Sztulcman, conseillère pédagogique arts visuels et coordinatrice d’École et cinéma en Seine-Saint-Denis pendant 9 ans

Animée par Raphaëlle Pireyre, rédactrice en chef adjointe de Critikat.com.

Un jeu est proposé aux participants de la table ronde : ils doivent tirer au sort une question et y répondre.

Joël Danet : Mon premier souvenir de peur ? Superman 2. Lorsque Superman est en rivalité avec des méchants kryptoniens. Pour sauver Loïs, il doit entrer dans une cabine qui anéantira ses super-pouvoirs ! J’ai eu tellement peur que mon frère m’a conseillé de me cacher derrière les fauteuils.

Brigitte Sztulcman : Mon premier souvenir de colère ? J’ai été très en colère contre quelqu’un qui m’a emmené voir Frankenstein Junior, un film qui m’a fait très peur ! En le revoyant, je me dis que c’est incroyable d’avoir eu peur de ce film.

Laurent Pierronnet : Mon premier souvenir de joie ? Je vivais dans un petit village de Seine-et-Marne, j’allais rarement au cinéma. Le soir, je n’avais pas le droit de regarder la télévision. Je me cachais dans l’escalier pour regarder La dernière séance et j’ai un souvenir fabuleux de Robin des bois.

Léo Souillés-Débats : Mon premier souvenir de tristesse ? La deuxième séquence de Il était une fois dans l’Ouest, quand Jack tue toute la famille et que le pistolet se transforme en train. Sinon E.T. : pourquoi est-ce qu’il s’en va ? J’ai été inconsolable.

Raphaëlle Pireyre : Mon premier souvenir de dégoût ? Notre Dame des hormones, vu à Clermont-Ferrand. Je l’ai revu en tant que jurée dans le cadre du Festival Côté Court et on lui a remis une mention, comme quoi les émotions peuvent évoluer.

Raphaëlle Pireyre introduit la table ronde en rappelant que le cahier des charges des dispositifs pose comme objectif de reprendre le chemin des salles, mais met en place également une coopération entre le ministère de la culture et l’éducation nationale. Il s’agit de montrer des œuvres de cinéma en salle mais aussi de former une culture commune et de développer le goût et la sensibilité des élèves. Dans le cas d’École et cinéma, la liste est conçue pour proposer des films de qualité et porteurs d’émotions.

Mais l’émotion a-t-elle sa place à l’école ?

Brigitte Sztulcman rappelle qu’il faut envisager cette question à deux niveaux : celui des instances du CNC et en tant qu’enseignant. Les instances du CNC veillent à la qualité des films et envisagent la façon dont ils vont résonner avec l’intimité des élèves. Ces films sont souvent perçus comme difficiles par les enseignants et les encadrants : ils traitent de sujets rarement abordés à l’école qui touchent le « moi profond » des individus. Dès lors, comment les enseignants vont-ils pouvoir accompagner les enfants dans cette réception ? Les enseignants ne choisissent pas les films, mais ils en acceptent les conditions d’accompagnement.

Se pose la question de ce cadre par rapport à une œuvre d’art. On touche là à quelque chose de complexe, sachant l’articulation entre le temps alloué au dispositif et les obligations liées au suivi des programmes. De nombreux enseignants perçoivent les dispositifs comme « quelque chose que l’institution me propose ». C’est une erreur de jugement. Il s’agirait plutôt de considérer qu’« un objet culturel m’est proposé ».

Il faut aussi songer au fait que le film renvoie aux enseignants l’image qu’ils ont de ce qu’est l’enfance. Un enfant ne se réduit pas à l’élève. Et les enfants vont aussi avoir leurs propres émotions et leur propre réception par rapport aux films. Alice peut être un bon exemple à envisager à ce sujet : il y a eu une levée de boucliers contre le film qu’on accusait de faire peur. Rassurer les enseignants en leur expliquant que le film avait été montré maintes et maintes fois n’a pas suffi. On se heurte à un phénomène de transposition des émotions des adultes aux enfants. Il y a enfin le problème actuel de la culture cinématographique des jeunes enseignants qui vont très peu au cinéma et visionnent en revanche beaucoup de séries télé.

Raphaëlle Pireyre : Pour École et cinéma, les enseignants n’ont pas du tout le choix des films. Pour Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, il arrive souvent qu’il y ait des films optionnels. Qui sont les membres des commissions nationales qui établissent les listes de films ?

Joël Danet détaille le profil des membres des commissions parmi lesquels on retrouve des membres de l’inspection académique, des exploitants art et essai, des représentants des Enfants de cinéma (pour École et cinéma), des Drac, de la DGESCO et, plus largement, du ministère de l’Éducation nationale…

Raphaëlle Pireyre : dans ces commissions, la question des émotions est-elle centrale ? Est-elle agitée comme un épouvantail ?

Joël Danet répond que les émotions sont évoquées, ainsi que leur gestion. Par exemple, avec L’Incompris de Luigi Comencini, on met le jeune spectateur à l’épreuve de lui-même. Le film est magnifique et montre que les émotions font partie de la vie, le personnage cherche à être « plus grand que soi ». On peut traiter cette question par la mise en scène et il faut bien sûr un discours pour accompagner ce choix.

Raphaëlle Pireyre : Comment se déroule l’accompagnement en amont, dans la salle ?

Laurent Pierronnet : Certains exploitants ou animateurs jeune public font partie des comités de pilotage et, dans ce cas, ils participent au choix des films programmés au niveau départemental ou régional. C’est le cas au cinéma Jacques Tati de Tremblay-en-France. « On est donc face à nos propres choix ». Par ailleurs, l’enfant ne vient pas seul dans la salle : il faut convaincre les adultes de l’intérêt de venir se confronter à l’œuvre qu’on a choisie pour lui. D’année en année, on observe davantage d’inquiétudes, un manque de confiance de la part des enseignants et des directeurs de centres de loisirs au sujet des films de patrimoine, de la violence, de la sexualité, de la religion… Il faut sans cesse faire un travail d’explication, de mise en confiance.

Actuellement, on a tendance à énormément se mettre à la place des enfants. En particulier, on leur refuse la possibilité de s’ennuyer, c’est très grave. Les adultes vont privilégier des films au montage agressif, des films d’action. C’est le cas par exemple de Tous en scène qui est sur les écrans actuellement. C’est un « shaker à émotions », on n’a pas le temps de se poser face à ce que l’on voit. Et des parents y emmènent des enfants de trois ou quatre ans !

Raphaëlle Pireyre : Considérons les films « qui posent problème » au niveau des émotions. à qui posent-ils problème ?

Laurent Pierronnet : Parmi les plaintes qui sont remontées par les coordinateurs, on compte des plaintes formulées par les parents, par les chefs d’établissements (plus rarement) et le rectorat (encore plus rarement). Ce sont les parents qui sont les plus inquiets. On ressent une réelle méfiance et une inquiétude envers les émotions. Elles vont être les garantes de la qualité d’un film, mais peuvent aussi le condamner. Il y a de bonnes et de mauvaises émotions. Or il est très difficile de se mettre à la place des enfants.

Il faut bien envisager cette prise de risque, cette responsabilité que nous avons. Nous essayons de reproduire ce choc cinématographique initial tout en étant responsables de ce qui peut se passer. On fait des suppositions, et on est souvent plus durs avec ses enfants qu’avec soi-même : nous sommes tous des censeurs en puissance ! « En tant que spécialistes, on nous demande de faire des choix objectifs, mais le cinéma, ça touche à l’affectif, à l’intime. »

Si l’émotion est constitutive d’un bon film, Léo Souillés-Débats considère qu’à l’inverse, l’ennui n’est pas une qualité : un bon film est un film où on ne s’ennuie pas. De plus, il n’est pas convaincu par l’idée selon laquelle un montage rapide et agressif empêcherait le spectateur de réfléchir.

Joël Danet estime que le plaisir ne doit pas devenir un diktat et défend l’idée qu’il y a plusieurs formes d’ennui. L’ennui peut ouvrir un moment où le spectateur fait retour sur lui-même, où il n’est plus en position d’éprouver un pur plaisir de spectateur. A la vision du Guépard, Joël Danet se souvient avoir ressenti de l’ennui et, en même temps, avoir perçu qu’il se passait quelque chose. L’ennui permet aussi le trouble, qui relève peut-être d’une certaine manière de l’émotion.

Laurent Pierronnet considère que, dans ce cas, l’ennui serait plutôt à comprendre comme une forme de méditation.

Regarder l’épisode Burlesque de Valérie Mréjen

Raphaëlle Pireyre : Comment redonner la parole aux enfants après la projection ? Comment envisager ce moment de retour sur les films ? Il est difficile de recueillir leur ressenti quand ils sont en groupe.

Laurent Pierronnet revient sur l’inquiétude des enseignants de ne pas maîtriser ce qui va se passer. « Les enfants viennent avec leur vécu, mais aussi leur classe et le regard des autres ». En maternelle, tout l’enjeu est de maîtriser le flot de paroles. En élémentaire, les enfants ont envie de s’exprimer et de comprendre ce qu’ils n’ont pas compris. Au collège, c’est la zone rouge, l’inhibition ! Au lycée, on retrouve une forme d’interaction.

L’animateur a souvent la crainte du blanc, du trop-plein d’émotions, des paroles difficiles à recevoir. Comment faire pour créer des interactions ? Pour valoriser la parole ? Il faut savoir créer une zone pour que la parole d’un élève soit respectée par les autres. L’objectif est bien de faire intervenir les spectateurs et que les enfants se répondent.

Pour Joël Danet, il est intéressant de reprendre le principe proposé par le film de Valérie Mréjen, à savoir commencer par décrire ce qu’on a vu. Toutes les classes d’âge ont cette aptitude. Décrire ce qu’on a vu permet d’exprimer les émotions. C’est une expérience qu’il a lui-même menée à partir de films d’Alain cavalier ou d’Agnès Varda et qui a donné lieu à de très belles analyses.

Brigitte Sztulcman approuve : on peut partir de ce qu’on a vu pour exprimer un accord ou un désaccord et aboutir à ce qu’on a éprouvé. Cela peut se faire en classe. Car il arrive que des enfants ne disent rien en salle sur ce qu’ils ont ressenti pendant la projection. Il faut savoir s’accorder un peu de temps pour cela.

Dans le cadre scolaire, dès l’élémentaire, on s’interdit un certain nombre de choses en tant qu’élève parce qu’on est sous le regard d’un enseignant : on répond à la demande de l’institution d’être précisément des élèves. On ne parle des émotions à l’école que depuis peu de temps, et cela se fait surtout en maternelle. Le fait de revenir au « je » et aux émotions est un processus très récent. Pour Brigitte Sztulcman, il existe une corrélation entre la prise en considération des émotions et la mise en place de parcours artistiques. On est passé d’une culture générale un peu élitiste à la prise en compte de la façon dont l’enfant se construit dans sa pratique artistique et culturelle.

Raphaëlle Pireyre : Comment recevoir les plaintes selon lesquelles les enfants seraient démunis face aux émotions ?

Selon Léo Souillés-Débats, ces plaintes impliqueraient qu’il faille protéger les enfants des images. Mais jusqu’où ? Cela pose la question de la confiance que l’on accorde non seulement aux institutions, mais également aux enfants eux-mêmes. C’est un sujet dont on prend tout juste conscience. Léo Souillés-Débats a étudié l’animation des ciné-clubs après la guerre. En 1946, Jean Michel, animateur de ciné-club à Valence, donnait les clés de la salle aux enfants qui se chargeaient de tout : la programmation, la copie, la caisse et éventuellement l’animation des débats. Le ciné-club a rencontré un immense succès. Face au public dit ouvrier et paysan, on n’allait pas aussi loin. L’infantilisation était plus marquée envers ces publics qu’envers les enfants !

Brigitte Sztulcman : Après la guerre, on a assisté à de nombreuses expériences avec des enfants. Ils étaient partie prenante de leur éducation. Le pays avait besoin de se relever. Plus on s’éloigne de cette période, plus on cherche à les protéger. On leur a retiré toute forme de décision en considérant que les adultes sont de meilleurs être pensants pour eux. Le rapport à l’image est très lié à cela.

Léo Souillés-Débats : La programmation est un acte éminemment actif. Aujourd’hui, on est obligé d’être son propre programmateur : quel film choisir sur Netflix ? Quel DVD acheter ? A-t-on vraiment envie de choisir ? Ne préfère-t-on pas regarder un film quand il passe à la télé ? L’un des enjeux actuels de l’éducation à l’image se joue au niveau de la programmation et de la posture que cela implique.

Joël Danet insiste sur l’importance de montrer des films classiques aux jeunes générations. C’est une question qui invite à interroger le rôle de la culture et de l’éducation. S’agit-il de partager une culture ou de s’inscrire dans une interactivité permanente où l’on chercherait à décrypter le jeune public ? Proposer un film est un geste responsable, c’est une rencontre. La jeune génération est étonnamment disponible. Il s’agit là de questionner la transmission, de poser la question des repères classiques. Citizen Kane : il faut l’avoir vu, mais à partir de quels critères ? Une réponse valable serait de dire que c’est « parce que l’on pense que cela vaut le coup ».

Questions du public

Que faire quand des enfants nous disent regarder des films qui ne sont pas du tout « adaptés » ? Dans ce cas, sont-ils démunis face à leurs propres émotions ?

Joël Danet : L’enfant ne peut pas ne pas regarder, mais il sait maintenant que ça existe. Il est affranchi. C’est précisément cela qu’il faut accompagner.

Léo Souillés-Débats : La réponse des instances est de dire qu’il vaut mieux regarder cela avec des professionnels. Mais les enfants regardent des films chez eux et l’institution ne peut pas tout.

Quant à la question des émotions, le fait qu’un enseignant s’accorde le droit de les exprimer signifie qu’il donne quelque chose de lui-même. Cela peut être ressenti comme une violence ou comme un sentiment de partage. Ce qui m’a permis de me constituer une culture est précisément que mon père ait exprimé ses émotions pendant un film.

Brigitte Sztulcman : Quand on va voir Ponette, les enfants me demandent : « Mais tu as pleuré toi, maîtresse ? ». Je réponds oui, et on parle beaucoup. On n’est plus un professeur et des élèves, on devient alors un groupe de spectateurs. Nous devenons des individus égaux qui se font face, dans le temps présent. Le film n’est pas vu « pour plus tard », quand on prendra conscience qu’il était intéressant, mais pour maintenant.

Les adolescents à l’épreuve de l’imaginaire : inventer des mondes pour parler de soi

En partenariat avec Cinéma Public (association de salles de cinéma municipales et associatives du Val-de-Marne)

Matinée animée par Anne-Sophie Lepicard, responsable des actions éducatives au sein de l’association Cinéma Public et coordinatrice Collège au cinéma en Val-de-Marne.

TROIS ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE

Présentation avec avec Irvin Anneix, auteur multimédia, Marc Blanchard, artiste protéiforme (designer graphique, plasticien et musicien), Léandre Bernard-Brunel, réalisateur, Céline Fouqueray, enseignante d’arts plastiques et Naïma Touil, enseignante de français.

A quelques mois des élections présidentielles de 2017 et dans le cadre d’ateliers d’éducation à l’image, trois artistes d’horizons différents ont proposé à des élèves de créer des pays imaginaires : leur histoire, leurs lois, leurs habitants… De quoi l’imagination des adolescents est-elle nourrie ? Quelle démarche et quels outils pour les aider à la mobiliser ? Quel rôle peuvent jouer les pratiques artistiques ?

Solaria et Proxima : deux projets jumeaux d’Irvin Anneix en partenariat avec la Gaîté Lyrique

Solaria est le résultat d’un parcours La Culture et l’Art au Collège au collège Lavoisier de Pantin, initié par le Département de la Seine-Saint-Denis et coordonné par Cinémas 93.

Proxima a été réalisé avec les élèves du lycée Saint Exupéry de Créteil dans le cadre d’un projet financé par la DAAC de Créteil.

En 2017, à la suite d’une guerre, un pays se fracture en deux. Chaque nouveau territoire indépendant, représenté par une classe, doit alors écrire son histoire.

© Solaria et Proxima – Irvin Anneix

Divisés en ministères, les élèves ont inventé les codes politiques, économiques, géographiques et culturels de ces nouveaux pays. De la création d’un drapeau et d’une monnaie, jusqu’à l’invention d’un costume et d’une langue traditionnelle, les élèves ont réfléchi à toutes les facettes de ce qui compose un pays, leur permettant d’explorer de nombreux champs de la création.

Deux sites Internet ont été créés, conçus comme des outils de restitution de la production des élèves. Ils se présentent sous une forme qui rappelle celle des sites d’offices du tourisme de certaines régions.

En savoir + : Voir le site de Solaria // Voir le site de Proxima

Chaque classe a travaillé indépendamment l’une de l’autre. Irvin Anneix a fait le lien entre les deux établissements en faisant découvrir régulièrement aux élèves leurs productions respectives. Une rencontre a été organisée à l’occasion de la restitution du projet à la Gaîté Lyrique, mais l’artiste regrette que la connexion entre les deux classes n’ait pas vraiment eu lieu. Sans doute aurait-il fallu prévoir que les élèves se croisent aussi pendant l’année.

Les deux classes étaient divisées en ministères (mode, gastronomie, sport, langue, histoire, géographie, communication…) et les ministres et équipes choisis à partir des propres centres d’intérêt des élèves.

En termes d’organisation et de prises de décision, le tirage au sort a été privilégié (pour choisir un drapeau parmi les différentes propositions des élèves par exemple, mais aussi un nom ou tout autre emblème…). Ce mode de décision, imposé par Irvin Anneix, à la fois démocratique et sans appel, a eu pour effet d’induire des conflits et des réactions vives chez les élèves, un type de réaction qui a été repris pour mettre en scène la création de Solaria et Proxima lors des « sommets mondiaux pour la création » des deux états mis en ligne sur les deux site Internet. Ce mode de prise de décision leur a permis de questionner sa légitimité et d’envisager comment les prises de décisions peuvent s’effectuer au sein d’une société.

Chacune des deux classes avait ses propres références pour créer son état :

- Le Japon et le shintoïsme pour Proxima, état conçu sous la forme d’un archipel de sept îles où les habitants, un peuple pacifiste, ne pratiquent aucune religion monothéiste mais croient en des divinités animales. L’Islande a également été une source d’inspiration, avec ses paysages où ont été tournés de nombreuses scènes de la série Game of Thrones.

- Le Moyen-Orient et le Qatar pour Solaris, avec une religion monothéiste (pensée comme le point de rupture avec Proxima). La langue nationale, sorte de conglomérat créé à partir du turc, du kabyle et du créole, a fait l’objet d’un travail très poussé avec le professeur d’espagnol, allant jusqu’à l’invention d’une véritable grammaire.

D’autres événements ont été organisés pour faire vivre ces deux états au sein de leurs établissements respectifs : des événements sportifs, des pratiques rituelles en costumes, etc. Le réalisme a été poussé jusqu’à créer une monnaie (fabriquée avec une machine à imprimer des tickets de caisse).

Utopies/ Îlanimées : un projet de Marc Blanchard

Coordonné par Cinémas 93 en partenariat avec L’Armada Productions

Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un Projet d’éducation aux regards du Département de la Seine -Saint-Denis. Il s’est déroulé avec une classe de 4ème du collège Pablo Neruda d’Aulnay-sous-Bois qui a expérimenté le vidéo mapping afin de produire une installation audiovisuelle.

© Utopies/ Îlanimées – Marc Blanchard

L’objectif de ce projet était de créer un archipel utopique en utilisant le vidéo-mapping (projections vidéo sur des objets en volume) et une bande-son créée par les élèves. L’archipel était composé de huit îles, conçues par des groupes de deux à cinq élèves. Chaque groupe avait pour consigne de donner un nom à son « mini monde », d’imaginer ses habitants et de décrire le fonctionnement de la société. Un travail particulier a été effectué sur la cartographie et chaque groupe a été invité à concevoir l’équivalent d’un guide touristique ou d’une page du type Wikipédia pour présenter son île. Finalement les élèves ont été mis en situation de devoir trouver des compromis : chacun avait ses idées, ses envies, fallait-il les départager ou bien les fusionner ?

Chaque île créée (« Le sang », « L’île de la night », « L’île du jugement » … toutes avaient des noms surprenants) s’enracine dans les origines et les cultures diverses des collégiens, avec des conflits potentiels entre les peuples. Marc Blanchard et Emilie Diallo ont également constaté que l’univers urbain, dans lequel évoluent quotidiennement les élèves, était très présent dans leurs créations. Les préoccupations politiques, identitaires ont cohabité finalement de façon très brute avec des lieux qu’ils fréquentent régulièrement : KFC, un restaurant de tacos…

Le projet a fait l’objet d’une exposition / restitution ouverte à tous au Hasard ludique, dans le 18e arrondissement de Paris, du 15 au 18 juin 2017, sous le titre Îlanimées.

Voir la vidéo de projet Îlanimée

Tous ces pays qu’Ubu n’aura pas vus : un court métrage tourné par Léandre Bernard-Brunel

Coordonné par La Fabrique du Regard / LE BAL, l’ADAGP et la Source

Ce projet a été réalisé avec les élèves du collège Jean Lurçat de Villejuif dans le cadre du dispositif Culture(s) de demain. Le réalisateur a travaillé avec des 6èmes sur le portrait d’un pays peuplé de leurs mots et où leurs visages seraient les territoires mouvants de cette contrée étrange.

Le projet de court métrage, coordonné par le BAL, s’est inséré dans un parcours culturel plus vaste au cours duquel des conférenciers se sont rendus dans l’établissement pour présenter des œuvres d’artistes aux élèves avant la venue du cinéaste. Ceux-ci avaient donc déjà bénéficié d’une première sensibilisation à l’expression artistique. Léandre Bernard-Brunel les a ensuite impliqués dans la réalisation d’un film autour de la notion de « pays rêvé ».

Après une première séance consacrée à la présentation du projet, la seconde séance a permis de recueillir la parole des élèves. Les séances suivantes ont été consacrées au tournage, qui a eu lieu le plus souvent dans le noir avec une trentaine d’élèves qui tournaient aux différents postes techniques.

A l’occasion d’un de leurs rendez-vous, Léandre Bernard-Brunel a apporté des épices pour créer des paysages colorés sur la paume des mains. Cet exercice a donné lieu à un lâcher-prise total de la part des adolescents. Il a également fallu créer des drapeaux à partir de bestiaires du Moyen-âge et de la Renaissance qui ont été retravaillés collectivement pour donner lieu à des chimères. Le travail visuel a aussi porté sur le maquillage, conçu d’après des reproductions d’œuvres d’art moderne. Enfin, les scènes de « check » ont été le fruit d’une étude des formes de salutations à travers le monde et les noms de pays ont été déterminés à partir d’un travail sur le langage et l’invention de mots. La bande-son, un rythme musical obtenu par des claquements de doigts, a été composée avec le professeur de musique.

Le montage n’a pas pu être effectué par les élèves : Léandre Bernard-Brunel s’est inspiré des propos de certains d’entre eux qui imaginaient pouvoir « changer de corps en un claquement de doigts » pour donner sa rythmique au film.

Utopie et politique

Anne-Sophie Lepicard inaugure la rencontre en rappelant que chacun des artistes présents a encadré un projet en lien avec les notions d’imaginaire et d’utopie. Comment ont-ils envisagé leur travail avec les élèves et comment a-t-il été reçu ? Comment ont-ils présenté la problématique de l’imaginaire, centrale dans la production artistique de chacun d’eux ?

Léandre Bernard-Brunel explique que la contrainte de départ de l’atelier, présenter un pays imaginaire en une phrase, a fonctionné comme un écrin, un espace de liberté pour ces enfants. Ce rapport à l’imaginaire s’est construit collectivement, dans une énergie très concentrée, fruit du nombre, somme toute limité, d’heures allouées au projet. De son côté, Marc Blanchard précise qu’il a travaillé la notion d’utopie avec le professeur de français. Celui-ci a abordé le thème sous l’angle littéraire. L’atelier, d’une durée de trente heures au total, a consisté à créer un monde sous la forme d’un archipel. Les élèves avaient plus ou moins de difficultés à trouver des idées : il fallait en effet qu’ils parviennent à se donner le droit de « faire ce que qu’ils voulaient ». Pour cela, Marc Blanchard a considéré chacun d’eux en tant qu’artiste, en essayant de tous les responsabiliser et de leur faire prendre conscience qu’il s’agissait de « leur » projet. Pour Irvin Anneix, le réel n’entre pas en opposition avec l’imaginaire. Il a conçu son projet comme un prétexte à la création de photos, de vidéos, et surtout il a très tôt considéré qu’il représentait pour les élèves une occasion de s’amuser autour de leur production.

Anne-Sophie Lepicard interroge les participants sur la dimension politique présente dans les trois projets, tous réalisés en 2016-2017, l’année des élections présidentielles.

Dans le cas de l’atelier mené par Marc Blanchard, l’aspect politique ne rentrait pas véritablement en ligne de compte, il n’en était pas le sujet central même s’il est évident que parler d’utopie implique nécessairement de questionner l’organisation de la société. Léandre Bernard-Brunel fait le même constat : il n’a pas abordé frontalement la question de la politique. Elle est de toute façon sous-jacente quand il s’agit de réfléchir à des problématiques de société ou qui font polémique, sachant par ailleurs que les élections ne lui semblent pas représenter le moment le plus intéressant du fonctionnement démocratique. Le champ de la politique a été envisagé plus frontalement par les élèves de Naïma Touil qui ont participé à Solaria avec Irvin Anneix : certains d’entre eux ont créé affiches de candidats détournées pour une élection imaginaire. Pour autant, les élections présidentielles françaises semblaient loin des préoccupations des élèves qui ont davantage évoqué Donald Trump.

Parler de soi

L’expression de soi constitue le second volet de ces trois projets. Pour autant, cette dimension est traitée différemment dans chacun d’eux. Anne-Sophie Lepicard interroge les intervenants sur les procédés qu’ils ont employés pour faire surgir les imaginaires des adolescents dans les projets : se sont-ils exprimés spontanément ou bien a-t-il fallu les encourager ?

De façon générale, cela s’est fait assez naturellement ; de l’avis de Marc Blanchard il a surtout fallu encourager les élèves à croiser, mélanger leurs influences. Comment faire cohabiter des univers hétéroclites était une question récurrente. C’est d’ailleurs ce processus même de création qui l’intéressait, davantage que le résultat fini. Il est d’ailleurs frappant de constater que, dans les îles, ce sont les éléments de séparation qui dominent souvent alors qu’on aurait pu imaginer l’inverse à la faveur de leur réflexion sur l’utopie.

Irvin Anneix a beaucoup poussé les collégiens et lycéens à s’exprimer dans des domaines dans lesquels ils se sentaient déjà à l’aise, ce qui ne l’a pas empêché de leur faire découvrir d’autres références artistiques. Il a rencontré davantage de diversité dans les passions et centres d’intérêt chez les lycéens que chez les collégiens où les univers sont moins variés. Céline Fouqueray ajoute que les élèves ont l’habitude de cloisonner entre ce qui relève de leur vie scolaire et ce qui appartient à leur vie privée. Or, à l’occasion du projet, ils se sont autorisés à aborder des sujets très personnels auxquels les enseignants ont accès extrêmement rarement. Naïma Touil abonde en ajoutant que le système éducatif ne laisse pas les élèves complètement libres dans l’expression de leur identité. En ce sens, ces propositions artistiques et culturelles s’avèrent très libératrices. Sachant par ailleurs que, parmi les vingt-cinq élèves de sa classe qui ont participé au projet d’Irvin Anneix, seuls trois ou quatre avaient une origine géographique commune. Cette diversité de langues maternelles est une véritable richesse qui est peu exploitée à l’école.

Plus généralement, ces projets ont été l’occasion pour les adolescents de se libérer de leur posture d’élève. Ils sont devenus plus réceptifs en cours, plus détendus. Le protocole de tournage dans le noir du film de Léandre Bernard-Brunel a sans aucun doute permis aux participants de se considérer mutuellement avec davantage de bienveillance. Maquiller son camarade et se demander comment éclairer son visage va dans le sens d’une attention plus empathique à l’autre. Le travail artistique du cinéaste s’inscrit précisément dans cette démarche. Le fonctionnement avec un groupe classe a provoqué une « dynamique étrange, entre intimité et effervescence ». L’ambiance était électrique, « une boule d’énergie circulait » et entrait en écho avec le désir de Léandre Bernard-Brunel que ce pays rêvé soit extrêmement multiple et toujours en mouvement.

Marc Blanchard évoque quant à lui le temps de restitution conçu sous la forme d’une exposition à l’occasion de laquelle les élèves ont présenté avec une grande fierté leur travail aux visiteurs.

GAGARINE DE FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH

Projection avec avec Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, scénaristes et réalisateurs.

Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition approche : le décor de ses rêves d’enfant va disparaître. Comment prendre son envol quand on n’a plus de vaisseau spatial ?

Le projet de Gagarine a vu le jour à l’occasion d’un concours de scénario lancé par l’Union sociale pour l’habitat et la Maison du film court auquel Fanny Liatard et Jérémy Trouilh ont répondu. Ni l’un ni l’autre n’avait réalisé de film auparavant, mais chacun avait étudié l’urbanisme ou travaillé sur des projets artistiques en lien avec ces questions. D’un commun accord, ils ont cherché à décaler le regard que l’on porte communément sur les cités. Le recours à un univers inspiré de la science-fiction les a aidés à aller dans ce sens, tout en leur donnant un cadre pour raconter l’attachement du personnage à un lieu.

Des liens ont été noués avec les habitants de la cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine où le tournage a pris place, notamment avec des femmes d’une association et des jeunes du quartier. Les deux apprentis cinéastes rêvaient de trouver l’interprète de Youri, le personnage principal, parmi eux, mais cela n’a finalement pas été le cas. Le tournage a duré quatre jours au cours desquels les habitants se sont rapprochés les uns des autres. Peu après le tournage, une maison de quartier s’est construite où Fanny Liatard et Jérémy Trouilh animent des ateliers vidéo.