Journées professionnelles 2020

Les 4, 5 et 6 novembre 2020 s’est déroulée la huitième édition des Journées professionnelles organisées en ligne par Cinémas 93. Retrouvez la restitution de ces 3 journées.

Les tout-petits vont au cinéma / Allez au cinéma, c’est bon pour la santé !

Une stratégie de santé culturelle au service du lien des parents et de leurs jeunes enfants

Discussion avec Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste, animée par Sarah Génot, chargée d’actions éducatives à Cinémas 93.

Si les propos sur les écrans sont depuis de nombreuses années passionnés, ils ont pour qualité de soulever la question de la place de l’écran dans la vie de nos enfants en matière d’éveil. Aussi, en dépassant l’expression binaire du « pour » ou « contre » l’écran, les débats à son sujet peuvent s’avérer riches d’enseignement si nous acceptons de nous en décaler pour construire une matière à éveil de qualité. En partant des besoins fondamentaux du jeune enfant dans les liens à son parent, nous interrogerons ensemble comment le cinéma peut être source de rencontre avec l’enfant, soutenir le partage d’expériences sensorielles, émotionnelles, imaginatives et langagières.

En guise d’introduction, Sarah Génot rappelle le titre de cette matinée de réflexion dédiée aux tout-petits : « Allez au cinéma, c’est bon pour la santé ! ». Il se trouve que dans le contexte de crise sanitaire aigüe que nous traversons, ce titre apparaît cruellement d’actualité et ne constitue en aucun cas une provocation. Il incarne une idée du cinéma défendue par Cinémas 93, particulièrement s’agissant des très jeunes spectateurs : le fait de se rendre dans un lieu, une salle de cinéma, d’y être accueilli par des professionnels, programmateurs, médiateurs, agents d’accueil, projectionnistes, qui prennent soin de leurs spectateurs en choisissant des films et en imaginant des outils pour accompagner les enfants et leurs familles à la rencontre de ces œuvres. Une conception du cinéma qui rejoint celle que défend Sophie Marinopoulos, l’invitée de cette matinée : la culture en ce qu’elle prend soin de notre relation à l’autre.

Sarah Génot présente la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos. Dans le rapport qu’elle a rédigé en 2019 pour le Ministère de la Culture, Sophie Marinopoulos développe le concept de « santé culturelle » et pointe la responsabilité des écrans, et du numérique en général, dans ce qu’elle nomme la « malnutrition culturelle ». Elle établit par ailleurs de manière affirmée et inédite que le cinéma n’est pas un écran comme les autres. Parmi les préconisations du rapport, on peut citer la préconisation n°6 : « La mission préconise de reconnaître le cinéma pour le tout-petit comme une nourriture culturelle, et d’encourager la recherche sur la relation entre éveil culturel, image cinématographique, développement de l’enfant et effet sur le lien parent-enfant. »

© Sophie Marinopoulos

Le rapport met ainsi en lumière le travail mené sur le terrain depuis des années par les professionnels de l’éducation à l’image et de la médiation cinématographique, et légitime enfin le fait que le cinéma participe à l’éveil culturel et artistique des très jeunes enfants, une place qui ne va pas de soi. Pour Cinémas 93 c’est un tournant important. Il apparaissait donc nécessaire de faire entendre la parole de Sophie Marinopoulos, et de susciter des échanges sur cette question.

Dans ce contexte où les écrans font écran, comment Sophie Marinopoulos en est-elle venue à élaborer ce concept de « santé culturelle » ? Comment envisage-t-elle le cinéma dans cette réflexion, et est-il possible de définir ensemble les conditions d’une stratégie commune pour que le cinéma participe de plus en plus à l’éveil culturel des jeunes enfants dans ce lien avec les parents si fondamental pour elle ? Telles sont les questions qui vont guider la réflexion au cours de cette matinée.

Sophie Marinopoulos prend la parole. Elle remercie Sarah Génot de l’avoir invitée à participer à cet événement qui, ainsi maintenu en dépit des difficultés liées au contexte sanitaire, montre à quel point la culture est un besoin.

Elle revient sur la genèse de son travail. En tant que soignante, elle s’intéresse avant tout aux relations familiales et au développement du très jeune enfant. Elle et son équipe accueillent des parents avec leurs enfants au sein d’un lieu qu’elle a fondé et qui existe maintenant un peu partout en France, Les Pâtes au Beurre. Les visites y sont gratuites, anonymes, sans limite d’âge, ouvertes aux parents seuls ou avec leur enfant. Dans ce contexte, elle a pu observer un mal-être grandissant dans les relations familiales et dans le développement des tout-petits. Jugeant la situation inquiétante, elle a sollicité Françoise Nyssen, alors Ministre de la Culture, pour mettre en valeur la place de la culture comme outil d’amélioration de la santé des tout-petits et de rétablissement du lien avec leurs parents. Madame Nyssen lui a donc commandé un rapport sur la question.

Dans ce rapport, Sophie Marinopoulos argumente sur la nécessité de prendre soin de la culture. La santé est en effet principalement tournée vers le corps, et non sur la relation (à soi, à l’autre). Or, en tant qu’êtres humains, nous naissons dans un lien de dépendance envers un autre que soi. C’est dans la relation que l’on s’éveille et que l’on grandit. La relation à l’autre fait partie d’un « processus d’humanisation », dans lequel la culture tient une place fondamentale. La culture des humains est une culture de récits, qui s’exprime à travers les arts. Ce qui s’exprime dans les débuts de la vie s’exprime aussi dans la relation aux arts : avant de prendre son envol, il faut la médiation d’un autre. Il faut prendre soin de l’enfant, et plus précisément de l’enfant en relation avec ses parents, qui sont ses premiers interlocuteurs. C’est ce lien entre enfant et parents qui est essentiel, car sans ce lien, pas d’éveil, et sans cet éveil, difficile de mettre en œuvre notre idéal d’une société pacifiée, où chacun prend soin de soi et des autres. La santé est aussi culturelle

L’art prend de nombreuses formes, et dans ce contexte, il est apparu à Sophie Marinopoulos que le cinéma n’était pas suffisamment « parlé ». La place des écrans dans nos vies a fait l’objet d’alertes et de mises en garde, mais on a oublié de réfléchir plus précisément à la nature des écrans. On n’a pas su établir de distinction entre l’écran porteur d’échange et de rencontre que peut être le cinéma, et l’écran qui, à l’opposé, prive de la relation à l’autre. Souvent, l’écran est ainsi utilisé pour « faire écran » : c’est une manière d’isoler l’enfant du monde extérieur. Le rapport de Sophie Marinopoulos demande donc de dissocier l’« écran privation » de l’« écran partage », proposition esthétique, langagière, culturelle.

La société d’aujourd’hui nous pousse à aller vite, trop vite, et à priver les enfants d’expériences sensorielles fondamentales, qui les aident à donner sens au monde, à faire naître des émotions et conduisent au langage. Nos enfants vivent dans une société d’opulence, et pourtant ils sont guettés par ce qu’on peut appeler une malnutrition culturelle. L’éveil culturel et artistique est essentiel car il invite à un ralentissement, à prendre le temps et ainsi « gagner le temps de l’enfance ».

Ce rapport est à la fois un message d’alerte et d’espoir. Aujourd’hui, il existe, et sa publication a été soutenue par les artistes, les associations culturelles, au sein du Ministère de la Culture également – des soutiens précieux, car défendre le tout-petit dans sa citoyenneté culturelle n’est pas si simple, encore aujourd’hui.

© Forest – Katy Wang

Sarah Génot souligne le fait que dans les cinémas, les projets et propositions culturelles les plus construites le sont avec des structures collectives comme les crèches, les lieux d’accueil et pas forcément directement avec les familles qui sont par définition plus difficiles à saisir que le public que l’ont dit « captif ». Par ailleurs l’offre proposée par l’industrie cinématographique est telle que les parents se retrouvent vite perdus. Tout l’enjeu réside dans le fait de proposer des programmes adaptés aux tout-petits, mais aussi de valoriser les actions qui incitent les familles à se saisir de ces propositions. Il y a aussi un travail de transmission à faire auprès des parents pour qu’ils soient vigilants dans leurs choix. Comment aborder ce sujet avec les parents ? Celui de leur responsabilité sur le choix des contenus, le choix des écrans…

Sophie Marinopoulos confirme. Il y a en effet une éducation populaire à faire autour des écrans, afin que les parents puissent s’approprier le cinéma. Pour la plupart des parents, l’écran est associé à une activité qu’il faut limiter dans le temps, et non à un moment de partage. Un travail d’accompagnement (de sollicitation, d’invitation) est donc nécessaire pour que les parents comprennent ce que peut être le cinéma pour les tout-petits : pas un moment qui sert à les occuper, mais un moment qui les fait grandir, leur permet de s’approprier des récits pour progresser dans leur propre récit.

Si par exemple une projection est organisée dans une crèche, il peut être judicieux de prévenir les parents en amont, de leur donner des détails sur ce qui va se passer, de leur parler du choix qui a été fait – une façon de faire prendre conscience du fait de choisir. Aujourd’hui les parents ont bien du mal à discerner, car on ne leur en laisse pas le temps. Il est nécessaire de faire un travail informatif qui passe par la parole et le récit. L’incitation a quelque chose de forcé ; l’invitation est intéressante.

Il faut inviter les parents à prendre en compte la réalité de cet éveil en parlant, en expliquant, comme on le fait pour les questions de nutrition ou de sommeil. Un tout-petit a besoin de cette culture des mots, qui peut être portée de multiples façons. « Santé culturelle » : l’expression est forte, justement dans le but de faire comprendre qu’il s’agit d’une nécessité.

On parle souvent de stimulation, et non d’éveil. On ne fait pas écouter de la musique aux enfants pour qu’ils deviennent des virtuoses ; on cherche à les éveiller dans leur être intime. Le cinéma, lui, serait presque le terrain d’un combat, celui contre la diabolisation de tous les écrans.

Sarah Génot évoque la salle de cinéma comme lieu de socialisation qui permet de rompre la solitude des enfants face aux images souvent induite par d’autres types d’écrans. Sophie Marinopoulos donne l’exemple des voyages en train : on donne un écran à l’enfant pour qu’il ne fasse pas de bruit ; on le livre, seul, à des images. Sarah Génot renchérit : au contraire, dans la salle de cinéma, l’enfant n’est pas face à un flux d’images, il est pris dans un moment de partage, dans une expérience collective. Elle interpelle Sophie Marinopoulos et les participants à la matinée sur le fait qu’il est nécessaire de faire émerger la spécificité du cinéma dans le débat sur la dangerosité des écrans.

Sophie Marinopoulos s’arrête sur ce mot, « émerger », qui lui semble intéressant. Aller au cinéma implique un mouvement, la promesse d’une rencontre : en soi, c’est déjà un récit, initié par la personne qui emmène l’enfant. C’est une manière d’inscrire de la croissance chez l’enfant, de porter de l’imaginaire et de la pensée : on met des mots sur ce qu’on va aller voir, on les partage, puis on s’installe, on constate qu’il y a des pairs autour de soi, d’autres enfants et d’autres adultes, et ensuite, après la projection, on dit quelque chose de ce qu’on a vu. C’est une expérience d’une grande richesse sur le plan de la pensée, du langage, de l’imaginaire, de l’émotion. C’est important que le parent puisse partager une telle expérience avec l’enfant. On le fait avec les livres, il faut le faire aussi avec le cinéma.

Ce qui est alarmant, c’est que nos enfants sont habitués à être livrés à l’écran, dans un moment de solitude et non de partage. Notre société conduit à cela. Il n’y a rien qui concerne l’éveil culturel dans les carnets de santé. Aucun message n’est transmis sur l’existence d’écrans « vertueux ». C’est un défi passionnant : cette difficulté à faire la distinction dans la nature des écrans doit nous inviter à nous dépasser, à inventer des moyens de transmettre cet impératif de la santé culturelle.

© Ollie’s Forest – Reina Kanemitsu

Questions des spectateurs

De nombreuses municipalités mènent des campagnes anti-écrans et renoncent à encourager les crèches à venir au cinéma. Comment, dans ces cas-là, convaincre les élus ?

Sophie Marinopoulos répond. Dans ces cas-là, il est clair qu’il manque une voix au débat : celle des professionnels de l’éducation aux images. Soit qu’elle n’a pas été entendue, soit qu’elle n’a pas été prononcée. Le résumé du rapport rappelle à la fois la dimension nocive et la dimension constructive de l’écran : en cas de campagne anti-écrans dans une municipalité, il faudrait immédiatement apporter ce complément d’information, pour faire avancer la discussion.

À partir de quel âge commencer cet accompagnement aux images ? Dans quel cadre, sachant que les salles de cinéma sont interdites aux enfants de moins de 2 ans, et déconseillées jusqu’à 3 ans ?

Sophie Marinopoulos : Ce n’est pas l’âge qui compte, c’est l’expérience. Il y a de grands lecteurs de 2 ans et de petits lecteurs de 5 ans. Quant aux restrictions des salles de cinéma, elles sont valables pour les séances tous publics, mais pas pour celles qui sont spécialement programmées pour les tout-petits. Un cinéma qui organise une projection pour les tout-petits peut prendre en compte l’âge de l’enfant de manière à ce qu’il puisse partager une expérience de quelques minutes avec son parent.

Quels chemins peut prendre l’information pour sensibiliser les parents ? Peut-on imaginer en aval de la sortie au cinéma des actions sur d’autres supports ?

Sophie Marinopoulos : L’association de différents supports et formes est toujours une piste intéressante. L’enfant a dès la naissance une appétence à la communication et au récit, qui le rend sensible à tout ce qu’on pourra lui proposer.

Pour informer, on peut penser à cet outil évoqué plus haut, le carnet de santé, qui permet de diffuser une information pour tous au niveau national. On y a inscrit des mises en garde sur d’autres questions, les bébés secoués par exemple. Ne pourrait-on pas, de la même manière, informer sur la santé culturelle ?

Certaines municipalités, associations, se chargent de ce travail de prévention et d’information. Mais les politiques locales doivent aller plus loin dans ce sens.

Les lieux d’accueil parents-enfants sont également propices à la sensibilisation. Sophie Marinopoulos prend l’exemple des Pâtes au Beurre, le lieu d’accueil qu’elle a créé il y a 21 ans. Dans ce type de lieux, on voit souvent l’affiche 3-6-9-12, qui guide les parents sur la manière d’intégrer les écrans dans le quotidien des enfants. Le problème est que cette affiche ne donne des écrans qu’une image univoque. Il faudrait donc se rendre dans ces lieux d’accueil, pour communiquer sur ce que peut être le cinéma.

Cela passe aussi par des choses simples comme le dialogue, les récits d’expérience, le bouche à oreille. C’est un long travail qui peut se faire à bien des échelles et chacun, à son endroit, peut faire avancer la pensée collective. L’important est de mettre les enfants en mouvement, de susciter un élan vers la rencontre, car il n’y a plus de temps à perdre.

Dans son rapport, Sophie Marinopoulos accorde une place importante aux « initiatives inspirantes » : elles ouvrent à la créativité et aident à conceptualiser la question du développement des tout-petits.

Comment faire pour ne pas culpabiliser les parents ?

Sophie Marinopoulos : Les responsables ne sont pas à chercher chez les parents, mais dans la société qui ne les soutient pas. C’est quelque chose qu’elle constate dans sa pratique quotidienne de thérapeute : les parents sont en difficulté. Il ne s’agit donc pas de les culpabiliser mais de les éveiller, afin qu’ils puissent prendre le temps qu’il faut, et devenir eux-mêmes porteurs de message. Qu’est-ce que cette société qui fait croire aux parents que les enfants dérangent, qu’ils font trop de bruit ? C’est nous tous, autant que nous sommes, adultes, qui sommes en cause.

Sarah Génot note que ce travail peut se faire par étapes, et à travers différents lieux. Des liens peuvent être créés entre différentes structures d’accueil au niveau local. À Cinémas 93, Xavier Grizon met en place des parcours de formation au sein des crèches. Cela peut agir comme un révélateur, donner envie aux parents, qui auraient assisté à une restitution par exemple, d’aller vers la salle de cinéma dans un second temps. Une fois que l’expérience est connue, elle peut faire l’objet d’une demande. On le voit avec les enfants qui après avoir découvert un film en salle, vont demander à le revoir à la maison, encore et encore.

Peut-on imaginer intégrer la notion de santé culturelle dans les études de médecine ou de santé ?

Sophie Marinopoulos : C’est une des préconisations du rapport. L’idée de santé culturelle doit être intégrée dans la formation des professionnels de l’enfance et de la famille, et les médecins doivent faire partie de cette démarche. Le professeur Jean-François Mattei, ancien Ministre de la Santé, a approuvé cette idée. Il a proposé de mettre en place, une fois par an, une consultation longue dans le parcours de santé des enfants, qui permette dans un cadre médical d’aborder la question de l’éveil culturel avec les enfants et leurs parents.

Le rapport note également des inégalités territoriales dans les initiatives proposées sur le sujet. Il demande la mise en place d’un système permettant d’enquêter, de recueillir les expériences réalisées. Le but étant que, quel que soit le lieu où ils vivent, tous les enfants puissent bénéficier d’un éveil culturel et artistique.

Pour conclure, Sarah Génot présente le Guide numérique Les tout-petits vont au cinéma dont Nadège Roulet, programmatrice, médiatrice et formatrice spécialisée dans la transmission du cinéma auprès du jeune public, a coordonné la rédaction. Après huit éditions de Journées professionnelles et de matinées dédiées à l’éveil culturel cinématographique des tout-petits, Cinémas 93 propose un outil synthétique qui fait état de la recherche et des pratiques actuelles. Son objectif est d’articuler une parole scientifique avec les actions de terrain, et de valoriser celles-ci. Ce guide est réalisé avec l’aide de la DRAC Ile-de-France. Il est destiné aux professionnels de la culture et de la petite enfance, ainsi qu’aux parents. Ses modalités de diffusion, en cours de réflexion, intègreront les questions abordées durant cette matinée, pour toucher notamment les familles et faire en sorte que le guide soit un outil de sensibilisation à leur attention.

Elle évoque également le programme de courts-métrages Drôles de lumières, élaboré en collaboration avec des professionnelles de crèches et le Service départemental des crèches, qui devait être présenté en complément de cette discussion, en même temps qu’un outil de médiation imaginé par les salles de cinéma, « une lanterne vraiment très magique », une boîte renfermant toutes sortes d’images et de promesses de films.

Enfin, Sophie Marinopoulos mentionne le livret bleu qui a été édité conjointement à son rapport. Ce livret, qui peut être envoyé sur demande par le Ministère de la Culture, offre un résumé illustré des différentes préconisations du rapport.

Enfants et adolescents, nouvelles pratiques, nouveaux usages

Vers une écologie de l’attention en éducation aux images

Discussion avec Yves Citton, chercheur en littérature et médias, co-directeur de la revue Multitudes, animée par Xavier Grizon, chargé de mission actions éducatives à Cinémas 93.

Le contexte incertain, qui a accéléré l’usage du distanciel et des plateformes, a sans aucun doute réaffirmé encore cette nécessité de s’interroger sur les usages et pratiques médiatiques qui réclament tant notre attention. L’auteur de Pour une écologie de l’attention nous aidera à distinguer différents régimes d’attention sollicités par les médias, de l’envoûtement à l’attention conjointe, en esquissant leurs implications esthétiques, économiques, sociales et culturelles. En considérant l’attention comme une relation à son objet et les « usagers » comme une communauté d’individus sensibles, Yves Citton nous amène à considérer autrement la valeur des attentions entre nous et avec le monde qui nous entoure, et donc à envisager différemment le statut du public et ses modes de consommation/relation/attention aux œuvres et lieux culturels. En termes d’éducation artistique et culturelle, ces considérations font par ailleurs écho au concept de « santé culturelle » : comment encourager une attention, individuelle et collective, qui prendrait « soin » d’elle-même et de ses relations au monde et à son environnement ?

Introduction

Xavier Grizon présente le déroulé de cette après-midi consacrée au travail d’éducation aux images avec les enfants et adolescents, au sein d’une journée globalement centrée sur la notion de « santé culturelle ».

L’après-midi débute par une discussion avec Yves Citton, dont le travail fait écho aux préoccupations de Cinémas 93 depuis longtemps. Son essai Pour une écologie de l’attention, publié en 2014, servira de principale source au débat. On pourra également se référer à Médiarchie (2017) et à un article intitulé « Faire publics » publié dans la revue Multitudes que codirige Yves Citton. Qu’est-ce que l’idée de « faire publics » aujourd’hui ? Comment se rassemble-t-on devant des œuvres, au sein de lieux dédiés ou en dehors de ceux-ci ? Si le concept de santé culturelle commence à faire son chemin, la salle de cinéma fait souvent figure d’oubliée dans la réflexion, peinant à trouver sa place entre les arts et les médias.

© Yves Citton – Emmanuelle Marchadour

L’« écologie de l’attention »

Xavier Grizon ouvre la discussion. Le travail d’Yves Citton témoigne d’une grande curiosité, touchant à la sociologie, la psychologie, les sciences, l’histoire. Dans ce contexte très ouvert, comment en est-il arrivé à centrer sa réflexion sur cette question qui lui semble essentielle, celle des médias ?

Yves Citton prend la parole. Selon lui, il est difficile aujourd’hui de parler des problèmes qui traversent nos sociétés sans prendre en compte les conditions dans lesquelles ils surviennent. Quand on parle de politique, par exemple, on ne peut pas ignorer l’infrastructure médiatique qui la sous-tend, et qui conditionne nos attentions.

Par ailleurs Yves Citton est professeur de littérature, spécialiste du 18ème siècle. Quand, à un certain stade de sa réflexion personnelle, il a tenté de définir ce qu’était pour lui la littérature, il s’est aperçu qu’il nourrissait un vif intérêt pour les textes dits « non littéraires » : articles de journaux, textes de loi, essais économiques, qui vus sous un certain angle étaient en réalité aussi intéressants sur le plan formel qu’un texte de Flaubert ou de Mallarmé. Il a alors pris conscience que les études littéraires ne consistaient pas à opposer certains textes à d’autres, mais à prêter une attention particulière à des textes. À partir de là, il a tenté de rendre compte de cette attention qui rend des textes littéraires, et s’est interrogé sur la manière dont pourrait se structurer cette notion d’attention.

Xavier Grizon reprend la parole. Comment à partir de là, s’est formée dans sa réflexion l’idée d’une « écologie de l’attention » ? Dans quelle mesure la salle de cinéma peut lui faire écho ?

Yves Citton répond. L’écologie de l’attention désigne un certain type d’environnement qui conditionne notre attention. Le choix de cette expression est aussi une manière de pointer un manque d’attention à l’écologie, causé par le fait que notre attention est entièrement mobilisée par l’économie. Mais c’est un autre débat.

La salle de cinéma offre un bon exemple de milieu attentionnel. Dans une salle, notre attention est avant tout captée par le film projeté, tout comme elle l’est lorsqu’on regarde un film sur un téléphone portable. Mais il ne fait pas de doute que cette attention est aussi conditionnée par la salle elle-même – ce qui n’est pas le cas lorsqu’on regarde un film sur un téléphone portable. Par exemple, quand des spectateurs dans une salle se mettent à rire devant une scène, quelque chose se crée au sein du public, qui modifie l’expérience des autres spectateurs.

Gabriel Tarde, sociologue du 19ème siècle, a proposé une distinction entre les notions de foule et de public. Il définit la foule comme un groupe humain partageant une même expérience dans un même espace, et pouvant par là s’auto-influencer. Au sens tardien, les spectateurs d’une salle de cinéma ne constitueraient donc pas un public mais une foule.

Les publics, pour Gabriel Tarde, désignent par exemple les milliers de lecteurs d’un journal, qui reçoivent les mêmes informations au même moment, mais isolément. En ce sens, les moyens d’information et de communication contemporains nourrissent largement l’existence de « publics ».

Attention conjointe et expériences dissonantes

Xavier Grizon lit un extrait de Pour une écologie de l’attention :

« On présente souvent les arts comme des réalités secondaires de notre vie sociale, des divertissements relevant d’un luxe qu’on peut sacrifier, à regret mais en première ligne, aux dieux de l’austérité, de façon à préserver l’essentiel – entendons l’économie – en attendant les sorties de crise et le bout du tunnel. Les pratiques artistiques et les dispositifs culturels destinés à diffuser leur jouissance mystique au sein de notre population doivent au contraire être considérés comme étant au cœur de notre vie sociale. C’est par leur entremise que se reconduisent, s’altèrent, s’adaptent ou se révolutionnent les processus de valorisation dont dépendent non seulement l’ensemble de nos activités économiques, mais la constitution même de nos vies. » (Écologie de l’Attention, Seuil, 2014, p.227)

C’est une manière de souligner l’importance des moments où on se trouve hors piste, en situation de dissonance. Est-ce que la salle de cinéma ne favorise pas cela ?

Yves Citton évoque le concept d’« attention conjointe » : la façon dont une personne située dans le même espace que nous dirige son attention, conditionne la façon dont on dirige la nôtre. Ainsi l’attention d’un bébé, à partir d’un certain âge, peut être dirigée par celle de la personne qui se trouve en sa présence.

Ce qui est diffusé par un écran conditionne notre attention de manière tout aussi forte. C’est là qu’apparaît la notion de saillance, qui désigne un stimulus auquel on ne peut pas ne pas faire attention : par exemple une sirène de pompier dans la rue, ou une explosion dans un film. À un moindre degré, un raccord entre deux plans crée aussi une saillance. Ainsi, selon la manière dont il est conçu, un film peut créer des milieux attentionnels différents : un blockbuster multiplie les saillances pour maintenir l’attention du spectateur éveillée ; un film au montage lent produit un type d’attention très différent.

Yves Citton prend l’exemple du plan d’ouverture du film La quattro volte de Michelangelo Frammartino – qu’a bien analysé son ami Jacopo Rasmi – , un long plan séquence quasiment dénué d’action. Un spectateur nourri aux blockbusters va être déstabilisé par les conditions d’attention mises en place par un tel film. Comme quelqu’un qui serait habitué à toujours manger sucré, à qui on propose un plat salé : a priori, il ne va pas vouloir le terminer. On fait donc toujours attention d’une certaine manière, en fonction d’un milieu et d’une habitude. Or, dans une salle de cinéma, on ne peut pas zapper : la salle de cinéma favorise donc les expériences dissonantes.

Les moments qui intéressent particulièrement Yves Citton sont ceux où l’attention n’est pas guidée par ce qui se passe sur l’écran, et qui offrent la possibilité de promener son regard à l’intérieur d’une image. Cette expérience n’est pas évidente car dans la vie, on est plutôt porté à faire attention aux obstacles qui se dressent autour de nous. Le cinéma, en tant que création artificielle, nous permet de nous détourner de cette manière spontanée de « faire attention ».

Distraction et temps perdu

Xavier Grizon évoque l’idée d’« économie de l’attention ». En effet l’attention c’est aussi de l’argent, c’est à dire un temps potentiellement exploitable à des fins commerciales. Or, on va aussi au cinéma pour perdre son temps. Quel en est l’intérêt ?

Yves Citton reprend l’analogie qu’il a faite plus haut : comment amener une personne habituée à manger toujours sucré à apprécier un goût salé ? Faut-il employer la contrainte ?

Il invite à questionner une opposition qu’on a tendance à faire entre « être attentif » et « être distrait », des termes souvent utilisés en rapport avec les adolescents. On dit d’eux qu’ils sont trop distraits, qu’ils n’arrivent plus à focaliser leur attention. Il fait part de sa suspicion quant à cette vision manichéiste qui définirait une bonne attitude contre une mauvaise. Ainsi on pourrait dire, par exemple, que la génération des Trente Glorieuses a été trop attentive aux questions de croissance économique, et d’une certaine manière a manqué de distraction. Quel est le droit chemin ? Ce n’est pas si évident.

Souvent, c’est dans la distraction que quelque chose se produit. Aujourd’hui, il est vital de se distraire de l’économie pour prendre la mesure des exigences d’entretien de notre milieu écologique. Devant un film, il faut aussi se distraire des évidences – l’habitude des saillances notamment – pour s’ouvrir à d’autres expériences d’attention.

Attention et valorisation

Pour Xavier Grizon, il y a une dimension politique dans cette réflexion. Yves Citton parle ainsi de la nécessité d’organiser des « politiques de dissensus conviviaux ». Car si tout le monde a le même objet d’attention, il se peut que tout le monde regarde dans la mauvaise direction.

© La quattro volte – Michelangelo Frammartino

Yves Citton développe : c’est toute l’importance d’une notion qu’on peut nommer de diverses manières : pluralité, multiculturalité, ou biodiversité. Il cite l’essai Raviver les braises du vivant de Baptiste Morizot (éditions Actes Sud, 2020). Un écosystème a besoin de nuisibles, de mauvaises herbes, de loups. C’est ce qui permet de vivre en limitant sa propre expansion et en intégrant une diversité d’importances et de valorisations. Aujourd’hui, on doit vivre avec plusieurs cultures en partageant les mêmes espaces. Le pluralisme est incontournable. Mais comment faire pour le mettre en œuvre ?

Il faut essayer de comprendre le lien entre attention et valorisation. On a tendance à faire attention à ce qui a de la valeur à nos yeux. Ne peut-on pas, au contraire, valoriser ce à quoi on fait attention ? C’est une autre façon de penser le lien entre attention et valorisation.

« Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps », disait Flaubert. On en revient au plan d’ouverture du film La quattro volte : un tel plan crée un dissensus, qui peut dans un premier temps entraîner un rejet ; mais lui accorder notre attention peut produire quelque chose en retour.

Les expériences esthétiques les plus fortes consistent à sortir de soi : elles modifient nos valorisations. Valoriser quelque chose qui au départ n’avait pas de valeur à nos yeux, en y prêtant attention, voilà un mouvement qui peut nous rendre plus riches et plus épanouis. Ce principe est évidemment valable sur le plan politique.

Attention et environnement : l’importance de l’arrière-plan

Xavier Grizon cite à nouveau Pour une écologie de l’attention qui conclut sur l’idée d’un déterminisme technologique. Nous sommes aujourd’hui conditionnés par un « régime de l’alerte » : informés dans l’instant, nous devons également réagir dans l’instant.

« La salle, c’est davantage que la somme de ses habitants bipèdes : son intelligence collective repose aussi sur […] toute l’infrastructure matérielle imbibée de connaissances et de pratiques humaines […] » (Écologie de l’Attention, Seuil, 2014, p.281)

Dans ce contexte, la salle de cinéma, dans sa matérialité, nous offre-t-elle la possibilité de regarder l’environnement autrement ? De nous inscrire dans un temps plus long ?

Pour Yves Citton, la façon dont nous concevons spontanément le fait d’être attentif est la concentration. Non seulement c’est simpliste, mais cela nie une réalité de nos comportements : dans la plupart des situations, en dépit des apparences, on est toujours attentif à l’arrière-plan et pas seulement à la figure qui s’en détache. Par exemple, ce n’est pas parce qu’on discute avec quelqu’un en marchant dans la rue qu’on se cogne dans le premier poteau qui se dresse devant nous. Être attentif au fond est donc tout aussi vital, mais on ne sait pas, ou plus, le faire. Le cinéma peut nous y aider. La personne la plus intelligente dans une salle, c’est la salle elle-même. Une salle, c’est une intelligence collective dont chacun est une partie. Si tout le monde pense la même chose, la salle sera moins intelligente.

TUMO, école gratuite de création numérique pour les 12-18 ans

Présentation par Lily Candalh-Touta, coordinatrice des activités pour les adolescents et formations adultes, et Lauraine Dufour-Videloup, coordinatrice pédagogique TUMO Paris.

Animée par Xavier Grizon, chargé de mission actions éducatives à Cinémas 93.

Depuis septembre 2018, TUMO Paris, première école de création numérique gratuite en France, propose un accompagnement personnalisé pour les 12-18 ans hors temps scolaire, avec des cursus alternant différents formats d’apprentissage, dans une démarche d’inclusion et de mixité sociale. Cette présentation est l’occasion d’aborder la question des liens entre le temps scolaire et le hors temps scolaire, de l’équilibre entre accompagnement et autonomie et de la place des nouvelles technologies dans une démarche créative et collaborative.

Xavier Grizon introduit le second temps de cette journée dédiée à l’éducation aux images tournée vers les enfants et adolescents : un temps d’échange consacré à TUMO, école gratuite de création numérique pour les 12-18 ans. Il lui a semblé pertinent de situer cette présentation dans la continuité de la réflexion sur la question de l’attention menée par Yves Citton. En effet celui-ci parle beaucoup de la nécessité de réadapter nos modes d’apprentissage : aujourd’hui, le savoir ne peut plus se transmettre de façon univoque et verticale.

Lily Candalh-Touta évoque la naissance de TUMO Paris. TUMO est un projet qui est né à Erevan, en Arménie, avec un premier centre ouvert il y a une dizaine d’années. D’autres centres ont ensuite été créés en Arménie et à l’international : le premier à Paris, en 2018, puis à Beyrouth, et tout récemment à Berlin et à Moscou.

TUMO Paris est situé au Forum des Images, un lieu en parfaite cohérence avec le projet TUMO, en ce qu’il valorise la même approche pluridisciplinaire de l’image en mouvement.

Lauraine Dufour-Videloup précise : l’école est entièrement gratuite, ouverte aux ados de 12 à 18 ans sans aucun prérequis : on y entre parce qu’on a l’envie de découvrir des technologies artistiques numériques et de rencontrer d’autres adolescents intéressés par la création. L’école accueille les étudiants à raison de 3 heures par semaine chacun.

Durant la formation, les groupes se forment non pas en fonction des âges, mais des goûts et des projets des uns et des autres. Les étudiants passent d’abord par un premier format d’apprentissage, l’autoformation, puis ils se dirigent progressivement vers les labs (ateliers), second format d’apprentissage qui se déroule sur 5 semaines en petits groupes. Là, ils travaillent à la réalisation d’un projet individuel ou collectif.

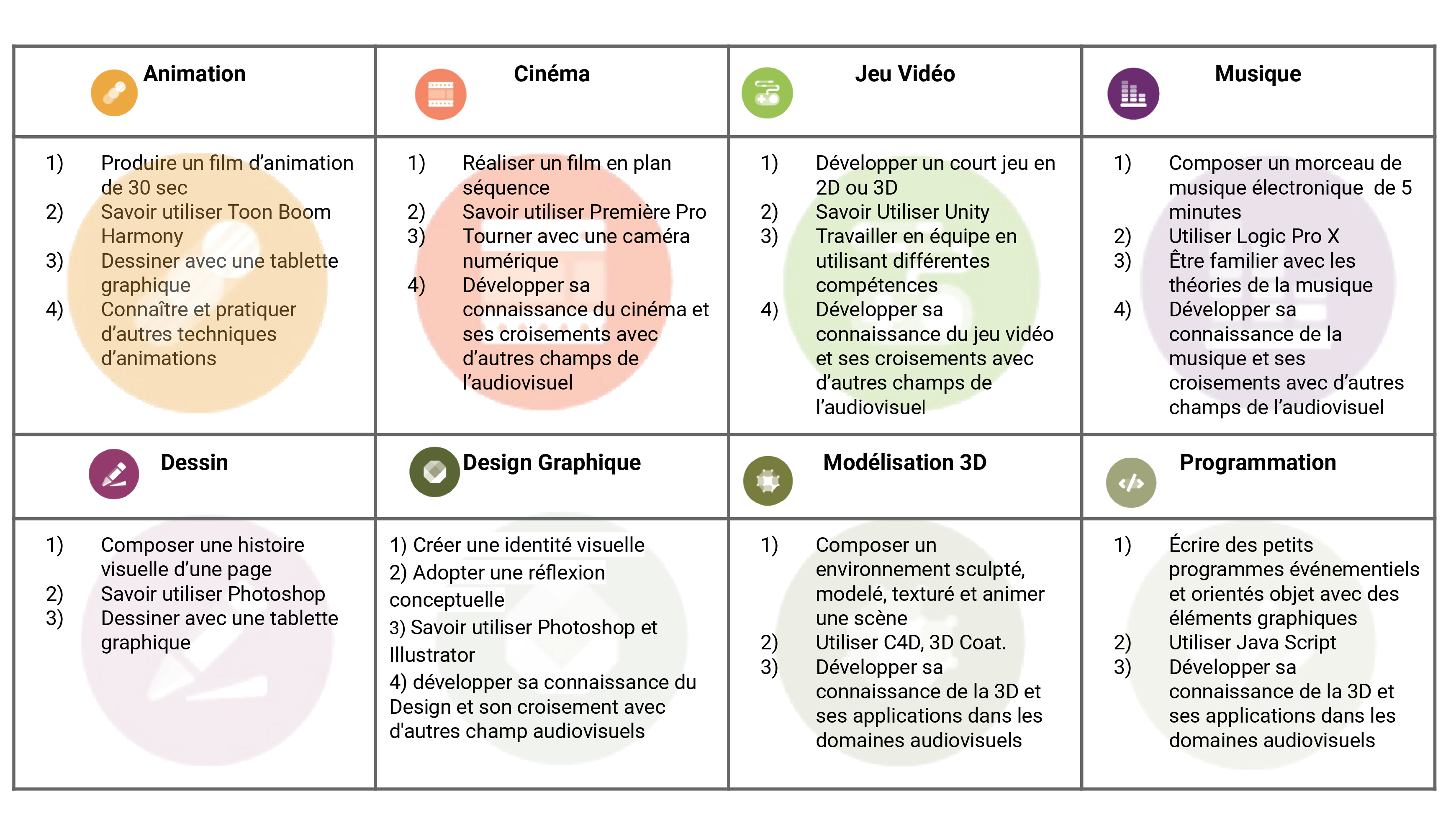

Lily Candalh-Touta évoque les huit spécialités proposées par l’école : programmation, animation, dessin, graphisme, jeu vidéo, modélisation 3D, cinéma et musique assistée par ordinateur. L’apprentissage passe avant tout par la pratique, sans délier le “faire” de la question du “voir”, puisque chaque adolescent est invité à découvrir de nombreuses références (jeux, films, morceaux de musique, agences, studios…) qui lui sont proposées tout au long de son cursus et avec lesquelles il peut faire dialoguer ses créations.

© TUMO Paris – Le Forum des Images

Chacune de ces spécialités se structure en trois niveaux, qui conduisent les étudiants à l’acquisition de connaissances spécifiques. De niveau en niveau, on va vers davantage d’interdisciplinarité.

Lauraine Dufour-Videloup commente un tableau montrant la progression des apprentissages proposés dans chacune des disciplines. Chaque niveau se concrétise par la réalisation d’un projet, jusqu’au projet final du troisième niveau, dernière étape du parcours d’apprentissage de l’étudiant.

Par exemple, le troisième niveau de la spécialité « jeu vidéo » invite les étudiants à créer en équipe un jeu 2D ou 3D entièrement jouable, qui mobilise à la fois leurs précédents acquis en jeu vidéo, mais aussi les compétences transverses cultivées en parallèle dans d’autres disciplines.

En cinéma, ils réalisent un long plan séquence, pour le tournage duquel ils sont assistés par l’ensemble de l’équipe pédagogique. En animation, ils produisent 30 secondes d’un film en 2D. En modélisation, ils apprennent à animer leur environnement 3D, après avoir commencé par le modéliser, le texturer et l’éclairer.

À travers ce parcours, des outils sont acquis : non seulement les logiciels, mais surtout les langages spécifiques à chaque discipline.

La durée de la formation dépend du rythme de chaque étudiant. En moyenne, on peut venir à bout de trois disciplines en deux ans, mais ceci est relatif à chacun.

Xavier Grizon demande si ces formations sont accessibles à des groupes encadrés par des éducateurs.

Lily Candalh-Touta répond. Dès le lancement de TUMO Paris, des ateliers d’initiation (pour 3 disciplines : animation, design graphique et jeu vidéo) ont été mis en place à destination des groupes scolaires et des publics du champ social accompagnés par les enseignants et les partenaires associatifs de TUMO… Ces ateliers d’initiation d’une durée de 2 heures constituent une possible porte d’entrée pour s’inscrire en individuel à TUMO, à l’initiative cette fois des jeunes étudiants.

Des projets sont également développés avec des collèges parisiens, sur le temps scolaire et le hors temps scolaire, incluant par exemple des Masterlabs durant les vacances scolaires. À ce sujet, les idées et les envies existent, mais ne sont pas encore toutes développées.

Xavier Grizon demande quel est le profil socioculturel des jeunes qui viennent à TUMO.

Lily Candalh-Touta souligne que l’école a de forts objectifs de parité filles-garçons et de mixité sociale. Actuellement l’école reçoit 42% de filles et 42% d’étudiants issus de quartiers Politique de la Ville. Le Forum des Halles, de par sa position stratégique, peut accueillir des jeunes de toute l’Île-de-France, pas seulement de Paris et de la petite couronne. Ainsi, les adolescents peuvent se rencontrer à TUMO Paris, au-delà des frontières sociales et des stéréotypes de genres. Une recherche de publics active a été mise en place depuis l’ouverture en 2018 pour favoriser cette mixité sociale et cette parité.

Lauraine Dufour-Videloup ajoute que les relations adultes / étudiants cultivées à TUMO Paris participent également de ces objectifs de parité et mixité sociale. En effet, les étudiants sont invités à fréquenter différentes figures pédagogiques, dont les rôles et les personnalités sont distincts et divers. Les étudiants rencontrent d’abord les animateurs qui encadrent la formation. Chaque étudiant a un animateur dédié, qui veille à son assiduité et le conseille, sans faire les choses à sa place. Ces 11 animateurs sont pour la plupart issus des métiers de l’audiovisuel et de l’animation. Puis, dans les Labs, les étudiants rencontrent les formateurs, qui eux, travaillent à mi-temps et sont au nombre de 16 (2 par discipline). La plupart sont des professionnels de la discipline dans laquelle ils interviennent. Leur rôle est de façonner la pédagogie mise en œuvre dans l’école et de corriger de manière bienveillante les exercices faits en autoformation, ceci toujours en lien avec la pédagogie de TUMO telle qu’elle s’est construite initialement au centre d’Erevan. Cette dimension d’ouverture et de rencontre incarnée par la diversité des étudiants et portée par l’équipe pédagogique est très importante.

Lily Candalh-Touta détaille le parcours pédagogique d’un étudiant arrivant à TUMO. Le parcours commence par une phase d’orientation (les modules d’autoformation pour les 8 disciplines). En fonction de leurs intérêts, les étudiants choisissent 3 spécialités parmi les 8 proposées, ce qui génère un parcours proposant des activités en autoformation puis en lab. Les étudiants ont chacun un compte personnalisé qui se met à jour en fonction de l’avancement de leur parcours. Les animateurs les accompagnent dans cette progression.

Il y a autant de parcours que d’étudiants, ajoute Lauraine Dufour-Videloup. On peut parler d’une progression « gamifiée » des apprentissages. Les étudiants valident leurs niveaux d’apprentissage dans les 3 disciplines sélectionnées, en allant et venant de l’autoformation (exercices via des applications en ligne, sur 3 niveaux de difficultés croissants) aux labs (projet précis à réaliser sur un logiciel professionnel pour fixer les acquis, sur trois niveaux également).

L’école propose un troisième format d’apprentissage, les Masterlabs, qui sont des stages intensifs optionnels qui ont lieu hors cursus, pendant les vacances. Ces stages proposent aux étudiants d’explorer plus profondément chaque discipline mais aussi d’en ouvrir le champ, dans l’objectif de faire se rencontrer les disciplines.

Xavier Grizon demande si le nombre d’étudiants pouvant être accueillis par l’école est limité.

© TUMO Paris – Le Forum des Images

Lauraine Dufour-Videloup répond. TUMO peut accueillir 1500 étudiants par semaine, sur 8 créneaux d’ouverture de 3 heures. Les étudiants peuvent arriver à tout moment de l’année. Des réunions d’intégration jalonnent ainsi les 3 trimestres de l’année scolaire. Les inscriptions se font sur le site internet de l’école via une candidature simple, et les étudiants sont ensuite accueillis en fonction des places qui se libèrent, selon un système de roulement.

Yves Citton intervient, s’interrogeant sur la question des formats. Tout au long de leur parcours, les étudiants se retrouvent en autoformation, dans des formats d’apprentissage, pour finalement réaliser un travail dans un format donné. Dans sa pédagogie, l’école les invite-t-elle aussi à se « déformater » ?

Lauraine Dufour-Videloup précise que dans la pédagogie définie à TUMO Erevan, l’idée est d’interpeller d’abord l’étudiant sur les formes qu’il connaît, pour l’accompagner à sortir “mine de rien” de sa zone de confort. Progressivement, la formation lui montre comment ce goût initial peut être enrichi par la découverte d’autres manières de faire.

Xavier Grizon relaye des interrogations sur les possibilités de créer TUMO dans d’autres villes.

Lily Candalh-Touta et Lauraine Dufour-Videloup répondent. Le centre TUMO du Forum des Images a ouvert avec le soutien de la Ville de Paris. D’autres ouvertures sont étudiées, car l’objectif est de faire profiter le maximum d’adolescents de cet apprentissage. Mais cela se fait nécessairement en lien avec les créateurs de ce modèle pédagogique à Erevan.

Xavier Grizon souligne que l’enseignement de TUMO propose un apprentissage de compétences et pas seulement de connaissances. L’école ouvre-t-elle sur un diplôme qui pourrait être reconnu ?

TUMO est une école non diplômante, répond Lauraine Dufour-Videloup. Dans le domaine du numérique, plus que des diplômes, l’important est de pouvoir montrer ce qu’on sait faire. L’école fournit une attestation de passage aux étudiants qui le souhaitent. Par ailleurs, il est question actuellement de proposer aux étudiants de TUMO Paris un accompagnement dans la découverte des possibles en matière d’orientation artistique du numérique. Qu’il s’agisse de faire connaître les offres de formations (lycées spécialisées, voies professionnelles post bac) ou de proposer des éclairages et perspectives sur les secteurs d’activités, il existe une forte demande de la part des étudiants et de leurs familles. Cela paraît très important pour TUMO Paris d’y répondre.

Lily Candalh-Touta conclut. Le Forum des Images étant actuellement fermé, l’enseignement dispensé à TUMO est réorganisé à distance pour qu’il n’y ait pas d’interruption pendant les périodes de confinement. Au printemps dernier, cela a été mis en place pour les modules d’autoformation et les Masterlabs. Pour ce deuxième confinement, c’est l’ensemble du parcours pédagogique (y compris les labs) qui va être proposé à distance.

Lauraine Dufour-Videloup précise les conditions du déroulement de ces labs à distance. Les étudiants vont pouvoir y assister durant des plages de 2 heures, et auront entre deux sessions de labs un travail à réaliser. Cela permet de créer une continuité dans leur parcours.

Pendant les temps de visio-conférence, l’accent est mis sur le partage des travaux réalisés par les uns et les autres. Cela permet, paradoxalement, de démultiplier les possibilités d’échange.

Le défi des ateliers à distance est d’accompagner les étudiants dans des démarches plus autonomes, qui peuvent être enrichissantes pour leurs formations – même s’il est certain que ce format accroît les risques de décrochage, notamment chez les jeunes qui n’ont pas le matériel informatique suffisant. Des partenariats sont actuellement en réflexion pour permettre à ces derniers de bénéficier d’ordinateurs.

Création cinématographique / Le remake d’hier à aujourd’hui. Quels en sont les enjeux industriels et artistiques dans l’histoire du cinéma ? Et quelles sont les pratiques contemporaines ?

Le remake d'hier à aujourd'hui. Quels en sont les enjeux industriels et artistiques dans l'histoire du cinéma ? Quelles sont les pratiques contemporaines ?

Conférence par Mathieu Macheret, journaliste cinéma au Monde, conférencier et animateur de ciné-clubs. Il est également membre du comité de rédaction des Cahiers du Cinéma et collabore aux revues Trafic et Études.

Remake, de l’anglais « refaire », désigne au cinéma une pratique qui consiste à refaire un film qui existait déjà. Depuis L’Arroseur arrosé (1895), tourné plusieurs fois par les frères Lumière, le cinéma n’a jamais cessé de recommencer les mêmes films. Ne verrait-on pas là une dynamique bien connue de l’histoire de l’art : celle de l’emprunt et de l’apport ? Les artistes ont toujours emprunté aux grands maîtres qui les ont précédés. Mais alors pourquoi ne parle-t-on pas du remake d’un livre, d’un tableau, d’une symphonie ? Le remake met au jour la part industrielle du cinéma, parfois ressaisie en tant que telle par les artistes. La notion ouvre en tout cas un point de vue idéal sur l’évolution des images animées, comme sur celle des temps ou des représentations communes.

Introduction

Léa Colin, chargée de mission création à Cinémas 93, introduit cette seconde journée des Journées professionnelles, consacrée au remake au cinéma : son histoire, ses enjeux industriels et artistiques, ses pratiques contemporaines. Cette matinée axée sur la création cinématographique a été pensée en deux temps : d’abord un moment théorique à travers la conférence de Mathieu Macheret, qui propose de remettre en perspective la question du remake au cinéma ; puis une discussion avec l’artiste et vidéaste Christophe Herreros, dont le travail tourne précisément autour de ces questions.

Conférence

Mathieu Macheret commence par préciser que la question du remake est un vaste sujet, qui ne pourra évidemment pas être embrassé en totalité dans cette intervention. La pratique du remake concerne l’ensemble de l’histoire du cinéma, depuis ses origines. On en observe les premiers exemples chez les frères Lumières, qui ont tourné plusieurs versions de L’arroseur arrosé, ou encore dans les divers plagiats suscités par le Voyage dans la Lune de Méliès.

Le remake, une notion spécifique au cinéma

Faire un remake, c’est donc refaire un film qui existait déjà. Mais chaque film, comme toute œuvre d’art, vient de quelque part : la question qui se pose est celle de la limite entre la reprise et la nouveauté. Cette question dépasse largement la sphère du cinéma et traverse toute l’histoire de l’art : Picasso a refait des tableaux de Velasquez, le théâtre classique français emprunte ses sujets à l’Antiquité, La Fontaine reprend les fables d’Esope, le hip hop emprunte des samples au jazz… Quelles que soient les époques et les disciplines, on ne sort pas de cette dialectique entre l’emprunt et l’apport.

Cependant, il n’y a qu’au cinéma qu’on parle de « remake ». On parle éventuellement, en musique, de reprise, ou de remix, mais jamais de remake. Pourquoi ? Probablement parce que concernant le cinéma, la question n’est pas uniquement à considérer sous l’angle artistique. On se souvient de la phrase de Malraux : « Le cinéma n’est pas seulement un art, c’est aussi une industrie ».

La caractéristique d’une industrie

Le seul fait d’emprunter un sujet ou un motif ne suffit pas à définir un remake : le remake, c’est la reproduction à l’identique des éléments structurels d’un film donné.

La pratique du remake vient d’abord de la volonté de réitérer un succès : l’industrie cherche à refaire des films qui ont marché. Hollywood apparaît ainsi comme le centre mondial du remake, machine à reproduire ses propres films mais aussi les succès étrangers. Le système des studios, en son âge d’or, a ainsi défini une structuration du cinéma par catégories et par genres, de façon à limiter les variations d’un film à l’autre, pour que chaque film soit à la fois différent et reconnaissable par le public. Cette structuration définit le cinéma comme une industrie de prototypes et elle est toujours d’actualité aujourd’hui.

Mais pourquoi l’industrie éprouve-t-elle ce besoin de refaire ? Pourquoi ne pas simplement ressortir les succès du passé ? Cela pose la question de la validité de la notion de progrès en art. Est-ce que les innovations techniques ont une influence sur la qualité des œuvres ? C’est là un débat esthétique, qui encore une fois ne prend pas en compte la dimension industrielle du cinéma. En effet, si on reproduit des films, c’est que du point de vue de l’industrie, il y a bien une obsolescence des formes cinématographiques : les films auraient besoin d’une mise à jour, d’un lifting, pour être à nouveau visibles.

Considéré sous cet angle, le cinéma comprendrait donc une part durable, la part écrite (idée, sujet, histoire) et une part altérable, la part formelle (mise en scène, décors, costumes, interprétation) qui correspond à un goût du jour et qui est condamnée à la péremption.

La dimension artistique du remake

On ne saurait évidemment s’en tenir à cette vision, car le cinéma est une industrie et un art : c’est cette double nature qui le rend intéressant. Le remake, dont la raison d’être première est d’ordre économique, a ainsi pu être investi par des cinéastes dans une démarche artistique. Il peut être le vecteur d’un dialogue entre un réalisateur et un autre, un réalisateur et un genre, un moyen de rendre hommage ou au contraire de contester, ou encore l’occasion d’un perfectionnement. Duplication, perpétuation, remise en cause… La vérité du remake évolue entre ces différents pôles.

L’intérêt du remake comme objet formel apparaît évidente. En effet, ce qui définit un remake, c’est qu’il n’est pas issu d’un scénario original, mais d’un film préexistant. Le scénario qui sert de base au remake, c’est la forme du film précédent. Il y a, entre un remake et le film dont il est issu, un nécessaire lien organique.

Par exemple, si on prend deux adaptations de Madame Bovary, l’une par Jean Renoir et l’autre par Vincente Minelli, on constate que les deux films ont chacun une relation avec le roman qu’ils adaptent, mais qu’ils n’ont pas de relation entre eux. Ce ne sont pas des remakes, ce sont des adaptations.

En revanche, on considère que Frankenstein Junior de Mel Brooks (1974) est bien un remake de Frankenstein de James Whale (1931) : plus qu’une nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley, c’est une reprise de ce dernier film, qui en reproduit (sur le mode parodique) les caractéristiques formelles.

© Frankestein – James Whale

L’incarnation ultime de cet aspect pourrait être le Psychose de Gus Van Sant (1998), qui reprend plan par plan celui d’Alfred Hitchcock. On est ici dans une démarche expérimentale, manière quasi fétichiste de s’emparer de la dimension plastique d’un film.

En ce sens, le remake permet de prendre de la distance avec la primauté du sujet dans la création cinématographique. Ainsi, par sa forme, par la singularité de son approche, un remake peut modifier le sujet du film dont il s’inspire.

De manière plus générale, l’étude des remakes permet d’observer l’évolution des formes et des représentations, à travers l’histoire, selon les époques et les pays. Le remake permet de voyager dans le temps et l’espace, il est un formidable outil pédagogique de comparaison.

Extraits commentés

Scarface de Howard Hawks (1932) et Scarface de Brian de Palma (1983)

Les variations de formes et l’évolution des canons entre les époques s’observent particulièrement bien dans les films de genre, en l’occurrence ici, le film de gangsters.

Le motif repris dans les séquences finales de Scarface de Howard Hawks (1932) et Scarface de Brian de Palma (1983) est celui du gangster acculé dans sa planque : derniers instants avant la chute, où explose toute la démesure du « héros ». Ce personnage est, dans les deux cas, un immigré (Italien dans la première version, Portoricain dans la deuxième) qui a su se hisser au sommet, mais par des moyens illégaux – apparaissant ainsi comme une incarnation négative des valeurs prônées par son pays d’accueil. L’enjeu de la séquence, dans les deux versions, est la destruction de ce personnage dont on nous a préalablement montré l’ascension, dans une apogée de violence.

La dramaturgie des deux scènes est identique : le gangster apparaît d’abord au-dessus des lois, ne craignant rien ni personne ; puis la mort de sa sœur, touchée par une balle, le ramène à l’humanité, le rendant vulnérable ; à partir de là, sa destruction devient possible, et occupe toute la fin de la séquence.

Dans les deux cas, on a affaire à un numéro d’acteur : Paul Muni et Al Pacino s’en donnent à cœur joie dans l’interprétation de la folie et d’une forme de jouissance masochiste éprouvée dans la mort. À la fin de la séquence, l’idée du sigle lumineux « The world is yours » est ouvertement reprise par de Palma.

Cependant il est clair qu’entre ces deux films, le cinéma américain a changé. Le Scarface de Howard Hawks marque les débuts du cinéma parlant. Il y a une dimension théâtrale dans la manière dont l’espace est mis en scène, jouant sur une division entre la scène et les coulisses (la chambre de Scarface et la rue où se trouvent les policiers), reliées par un escalier au milieu duquel le gangster est abattu.

Dans le film de Brian de Palma, l’assaut se déploie au contraire dans un espace démultiplié, qui explose littéralement. Nous sommes dans les années 80, en pleine époque maniériste, où on reprend les formes classiques pour les distordre jusqu’à les exténuer. La représentation de la violence est aussi plus extrême : deux morts dans la version de 1932, une hécatombe dans celle de 1983.

La seconde version de la scène est clairement un hommage à la première. Cependant, elle la réactualise en repoussant ses limites jusqu’à la boursouflure, manière ironique de peindre les excès et la vulgarité consumériste des

années 80.

L’impossible M. Bébé (Howard Hawks, 1938) et Le sport favori de l’homme (Howard Hawks, 1964)

© Le Sport favori de l’homme – Howard Hawks

On peut ici observer le cas d’un « autoremake ». Howard Hawks reprend une scène construite sur un gag identique dans deux films différents, à 30 ans d’écart.

Ce qui est en jeu à travers cet accident de garde-robe, c’est l’irruption de la sexualité dans la relation d’un homme et d’une femme contraints de la refouler à cause de leur environnement social.

Dans la scène de L’impossible M. Bébé, le gag prend une forme diffuse dans le temps et l’espace : le personnage de Katharine Hepburn s’épuise en paroles et ne voit pas ce qui se passe, tandis que celui de Cary Grant assume la part burlesque de la scène en jouant sur la gestuelle et les regards appuyés.

La scène du Sport favori de l’homme est beaucoup plus explicite : le gag s’étire moins en longueur, la nudité du personnage féminin est plus franche, et l’impulsion du personnage masculin clairement désignée. Le gag est développé en fin de scène par le détail de la cravate, à quoi s’ajoute une touche de vaudeville avec l’arrivée inopinée de la future épouse.

Questions des spectateurs

Quelle est la frontière entre remake et plagiat ?

Mathieu Macheret précise que le plagiat est une notion juridique qui déborde la dimension esthétique et même industrielle de la fabrication des films. Cela concerne éventuellement les « mauvais » films dans lesquels il n’y a aucune forme d’invention et qui se contentent de reprendre une formule en la copiant. Il y a bien eu quelques procès entre studios américains, mais cela reste marginal. L’histoire du cinéma témoigne plutôt d’un partage, d’une communication entre les formes. La notion de plagiat semble secondaire dans le cinéma – en tout cas dans le « bon » cinéma dans lequel il y a toujours une intervention, une modification, un apport qui prolongent le film précédent.

Peut-on parler du remake comme d’un art de la compétition, du défi ?

Mathieu Macheret confirme : le remake témoigne souvent d’une volonté de faire mieux, même s’il s’agit souvent d’un mirage. De nombreux remakes entendent dépasser les originaux grâce aux progrès techniques, en les rendant plus immersifs, plus efficaces. Mais il ne fait pas de doute que malgré l’ampleur des moyens mis en œuvre, les nouvelles versions de King Kong n’ont pas su retrouver la poésie du premier qui reposait sur le côté artisanal de ses effets spéciaux, comme par exemple, l’animation image par image de la créature.

Sur la question du défi, on peut penser à 2001 l’Odyssée de l’espace de Kubrick (1968) et Solaris de Tarkovski (1972). Le cinéaste russe propose quatre ans plus tard un contre-exemple spiritualiste au matérialisme cynique de son homologue américain. La plupart du temps, cependant, c’est la volonté de rendre hommage qui prédomine. En dehors du cadre purement industriel, les remakes sont le fait de cinéastes qui ont aimé des films et qui ont envie de prolonger leur histoire.

Vous parliez du hip hop et du sampling dans votre introduction, en cinéma c’est ce que fait Quentin Tarantino. Serait-ce une évolution du remake ?

Le cinéma de Quentin Tarantino dépasse le concept de remake en ce sens qu’il emprunte à différents genres de la culture populaire, parfois eux-mêmes hybrides, pour les mélanger encore davantage. C’est la décomposition-recomposition d’un vaste puzzle qui serait l’histoire des images et du cinéma, et qui, à travers ce mélange des formes définit un possible horizon pour le remake.

Christophe Herreros, artiste vidéaste

Discussion autour de la démarche artistique de Christophe Herreros à partir de la projection de certains de ses travaux, animée par Léa Colin, chargée de mission création à Cinémas 93.

« Après la déconstruction des codes du cinéma dans l’art des années 1990, serait-on en train d’assister à l’émergence d’un rapport renouvelé au cinéma mainstream ? Reconnaissant la puissance spécifique des blockbusters à agir sur le réel, Christophe Herreros, qui a participé au 55e Salon de Montrouge en 2010, n’hésite pas à employer certains ressorts émotionnels et stéréotypes de genre. Un romantisme aride parcourt ses films, explorant le potentiel de la fiction à modifier et faire voyager l’imaginaire des lieux. » Pedro Morais

Introduction

Léa Colin introduit cette discussion qui vient prolonger la réflexion sur le remake menée par Mathieu Macheret, en proposant de découvrir la démarche artistique de Christophe Herreros. Il paraissait intéressant de partager ici le travail d’un artiste œuvrant dans le champ des arts visuels et pas seulement du cinéma. Les échanges qui existent entre les arts plastiques et le cinéma, en effet, sont féconds. L’art contemporain s’est notamment souvent frotté à la notion de remake : on peut citer le travail de Douglas Gordon dont l’installation 24 Hour Psycho (1993) reprend le film d’Alfred Hitchcock dans une version ultra ralentie, désamorçant ainsi la question du suspense ; Pierre Huygue, qui a retourné Fenêtre sur cour quasiment plan par plan mais avec des acteurs amateurs dans sa pièce vidéo Remake (1994-95) ; ou encore Brice Dellsperger et sa série Body Double débutée en 1995.

Le cinéma est très présent dans les brèves vidéos que réalise Christophe Herreros, il en constitue même la matière première : que ce soit à travers la reprise de codes de genres très identifiés ou à travers la pratique du remake.

Discussion

Léa Colin amorce la discussion et demande à Christophe Herreros ce qui, en tant qu’artiste, le pousse à revisiter le cinéma dans son travail.

Le cinéma traverse le travail de Christophe Herreros depuis ses débuts. Aujourd’hui, il en est même le centre puisqu’il se trouve actuellement occupé à la préparation d’un long-métrage. Lorsqu’il est entré aux Beaux-Arts, Christophe Herreros sortait d’une école de cinéma californienne, Calarts. Par la suite, durant sa formation, il a appris à déconstruire le cinéma. Son travail qui se compose d’une série de courts films, s’inspire volontairement et directement du cinéma tout en essayant de proposer, à travers ces courts fragments, une autre façon de regarder.

Il en présente un premier exemple : un film de 12 secondes, qui est la chute d’un autre film, tourné en Californie en 2008 lors de son passage par Calarts. En visionnant les rushes de ce film qu’il n’a finalement jamais monté, il s’est arrêté sur un plan tourné par la chef opératrice pour terminer une bobine de pellicule, montrant l’actrice principale en train de faire une pause. À ses yeux, ce plan condensait tout ce qu’il avait voulu mettre dans son film, et qui n’y était pas.

Il montre ce film à chaque fois qu’il expose son travail car pour lui, il en constitue une clé de lecture. Ce premier essai, réalisé à partir d’une expérience manquée, a été le déclencheur d’une démarche consistant à se servir de la matière cinéma pour la condenser au maximum.

End of Roll (2008)

►Visionner la vidéo (mdp : CH_REMAKE)

Christophe Herreros précise la nature du film qu’il souhaitait faire à l’origine, un film expérimental suivant des adolescents perdus dans le désert californien, à la manière de Gerry de Gus Van Sant. Dans l’unique plan de 12 secondes qu’il en a conservé, la comédienne, qui ne sait pas qu’elle est filmée, vient se placer au centre de l’image de manière naturelle, avant que la bobine se termine dans un brûlement de pellicule. Christophe Herreros avait demandé à la chef opératrice de filmer la comédienne à ce moment précis, sans trop savoir pourquoi. Quand il l’a découvert au montage, le plan a soudain fait sens pour lui, à tel point qu’il s’est substitué au projet d’origine. La raison d’être de ce film réside pour lui dans l’intuition qu’il a eue, au tournage, de filmer ce moment a priori inutile, et par la sensation de la réussite de ce plan à nouveau fortement éprouvée au montage.

Once Upon the End (2009)

►Visionner la vidéo (mdp : CH_REMAKE2)

Christophe Herreros présente ce second film qu’il a réalisé en 2009, alors qu’il était étudiant aux Beaux-Arts. Ce film témoigne de son envie de se confronter au format court ainsi qu’au cinéma de genre, avec une volonté de lui rendre hommage. L’idée lui en a été inspirée par la fin d’un épisode de série télé, un plan de fin très classique montrant des policiers sur une route, que la caméra quitte pour s’envoler vers le ciel, ouvrant sur l’épisode suivant. Christophe Herreros souhaitait jouer sur cette figure de style, en partant d’une mise en scène attrayante (un shérif à côté d’une belle voiture, au bord d’une route très cinématographique) que la caméra quitte dans un mouvement de grue ascendant, pour dévoiler un hors champ en apparence plus pauvre. Le plan dérobe au regard du spectateur ce qui était attendu, mais le surprend, car alors qu’on ne l’attendait plus, l’action finit par arriver. Le mode de diffusion du film (en boucle) accentue cet effet d’attente qui est ainsi à chaque fois renouvelé.

L’effet de déception naît de l’écart entre la forme empruntée par le film, qui évoque une célèbre scène de La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock, et ce qui se passe finalement sous nos yeux. L’idée est d’attirer le spectateur et de le détourner, pour l’amener à faire l’effort d’imaginer ce qui n’est pas montré.

De cape et d’épée (2014)

►Visionner la vidéo (mdp : CH_REMAKE3)

Christophe Herreros commente ce troisième film intitulé De cape et d’épée. Il s’agit d’un film de 6 minutes, cette fois sonore et composé de trois plans séquence. Le film a été tourné sans prise de son direct, car à l’origine il devait être muet. Christophe Herreros a eu l’idée d’ajouter du son en post production (ambiances, bruitages et dialogues postsynchronisés). De l’époque où il regardait toutes sortes de films à la télévision, il a en effet gardé une grande affection pour l’esthétique du doublage. Pleinement assumé ici, le doublage apparaît comme une nouvelle couche de fiction dans ce film qui rejoue les clichés du film de cape et d’épée en les intégrant dans une recherche plastique.

Ce film trouve son origine dans la mémoire de cinéphile de Christophe Herreros. Il a toujours aimé les films de cape et d’épée : c’est donc un film de souvenirs. Pour autant, il n’a pas revu ces films pour préparer le tournage. Il a préféré faire un assemblage de ce que sa mémoire en avait gardé. La limite entre la caricature et l’hommage y est infime car en définitive, ces nuances n’existent que dans le regard du spectateur.

Interrogé sur le financement de son film – qui semble bénéficier de moyens techniques plus importants que les précédents – Christophe Herreros raconte qu’il l’a en grande partie autoproduit, avec une aide de la DRAC Languedoc-Roussillon et des financements venant de galeries ou de promesses d’achat de collectionneurs. Le film a coûté 15 000 euros. Christophe Herreros sortait alors du Fresnoy. En 2014, avec les progrès du numérique, les moyens techniques auxquels il pouvait accéder étaient très différents de ceux dont il avait pu bénéficier pour ses films précédents. Le travail sur les costumes, les décors, les mouvements de caméra, achèvent de lui donner une couleur « cinématographique ».

Questionné par un participant sur les conditions de monstration de son travail en salle d’expositions et/ou en salle de cinéma, Christophe Herreros explique que dans le domaine de l’art vidéo, le mode de diffusion des films est évidemment essentiel, et fait partie intégrante de la recherche. Pour lui, l’espace de la galerie est intéressant à exploiter. Il aime pouvoir projeter ses films sur de grands écrans, dans des salles sans banc pour que les visiteurs soient en mouvement face aux images. Il essaye par ailleurs de créer des liens dans la manière dont les vidéos sont mises en espace au sein de la galerie.

© De cape et d’épée – Christophe Herreros

Retour à la Crique de Cabot (2017)

►Visionner les vidéos (mdp : CH_REMAKE4)

Christophe Herreros est parti aux Etats-Unis en 2017 avec l’aide du CNAP (Centre national des arts plastiques). Lors de ce voyage, il a cherché à localiser une ville de fiction, Cabot Cove, où se déroule une célèbre série policière des années 80, Arabesque (Murder, She Wrote). Dans la série, la ville est située dans le Maine, sur la côte Est des États-Unis, mais le lieu de tournage se trouve en réalité en Californie. Cependant, en explorant le Maine, Christophe Herreros a fini par trouver une ville qui ressemblait beaucoup à Cabot Cove, nommée Boothbay Harbour. Il a alors proposé à la population locale de rejouer des scènes de la série. Cela a donné naissance à un ensemble de vidéos très courtes qui reprennent quasiment plan pour plan des moments d’Arabesque.

Il explique la genèse de ces vidéos. Au hasard de ses visionnages de la série, il a composé une banque d’extraits qui lui paraissaient intéressants à refaire. Ensuite, lors des repérages, il a essayé de trouver des lieux qui correspondaient aux scènes sélectionnées. Les acteurs, des habitants de Boothbay Harbour ayant répondu à son annonce, n’ont pas revu les scènes originales de la série avant de les retourner. Cependant, presque tous connaissaient Arabesque, et entretenaient un rapport particulier avec cette série, qui fait partie du patrimoine télévisuel américain.

Les vidéos sont montrées en regard des scènes originales dont elles sont inspirées.

La première met en scène un cocktail interrompu par l’explosion d’une voiture. Christophe Herreros a utilisé ici le son original de la série et a également intégré le plan original de l’explosion de la voiture.

Christophe Herreros commente la deuxième vidéo. Cette fois, la façon de rejouer la scène originale lui a été inspirée par sa rencontre avec un acteur, Jack. La nouvelle version de la scène opère une mise en parallèle entre la vie de cet acteur et celle du personnage qu’il interprète. On entend ainsi Jack parler en voix off sur les images du tournage du remake qui n’ont pas de rapport apparent avec ce qu’il dit. Différentes couches se superposent, dans une scène hantée par la fiction. Le remake intègre cette fois un élément de réalité, qui a trait à la vraie vie de Jack. Pour Christophe Herreros, cette voix off est porteuse d’un ailleurs qui vient enrichir les images. Aujourd’hui, il prépare un film entièrement inspiré par Jack et son histoire.

Comme Mathieu Macheret l’a évoqué dans sa conférence, la pratique du remake est pour lui une manière de maintenir en vie des souvenirs ou des formes jugées obsolètes, en les déplaçant et en se les réappropriant.

Léa Colin lui demande si ce travail a un prolongement dans des ateliers pédagogiques.

Christophe Herreros confirme qu’il anime régulièrement des ateliers cinéma. Il aime montrer à des enfants ou à des jeunes adultes que leur culture, la culture populaire, peut être saisie et travaillée par l’art. Dans ces ateliers, ils s’emploient à refaire des scènes existantes avec soin, dans une forme qui leur plaise et qui leur parle. C’est aussi l’occasion de déconstruire les choses et d’expliquer comment un film est fabriqué. Dans cette liberté et cette économie de moyens, il retrouve quelque chose de la démarche de ses débuts et en tire une énergie qui infuse son propre travail.

Il donne l’exemple d’un film d’atelier tourné en 2019 à la Cité du Cinéma de Saint-Denis avec l’association Orange Rouge : Je vais vous dire un secret. Le film met en scène une histoire policière aux allures absurdes et a été entièrement écrit par les adolescentes de l’IME Les Moulins Gémeaux à Saint-Denis. Le tournage en studio avec un travail sur les éclairages et la fumée a permis d’aborder avec le groupe sur les stéréotypes du film de genre.

Le temps des ateliers / Comment réinventer les images du passé pour se construire au présent : détournement artistique, réinterprétation et jeu de miroirs.

table ronde

Avec Laurence Bazin, chef monteuse et réalisatrice de films documentaires, Leslie Darel, responsable jeune public au cinéma Le Luxy d’Ivry-sur-Seine, Elodie Escarmelle, danseuse et chorégraphe, Christelle Pondard, enseignante documentaliste au collège Gustave Courbet de Romainville et Vincent Kessler, ancien lycéen en option cinéma au lycée Romain-Rolland d’Ivry-sur-Seine.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, autrice et intervenante en milieu scolaire.

Si les ateliers de pratique artistique visent à expérimenter et appréhender un médium ou une œuvre, les expériences de détournement d’images permettent parfois, par une véritable réappropriation, d’en livrer une relecture contemporaine. Comment les adolescents s’emparent-ils des techniques du mashup, remake et autre « suédage » cher à Michel Gondry pour réinventer des films et des formes qui peuvent paraître a priori éloignés de leurs appétences culturelles ? Comment les artistes et les passeurs les accompagnent-ils pour qu’ils s’affranchissent des codes existants et les réinterprètent en donnant corps à cet élan créatif ? Que permet la confrontation avec ces images du passé pour leur construction au présent ?

Introduction

Les réflexions et échanges de la matinée ont permis d’aborder la question du remake dans sa dimension industrielle et artistique. Cécile Morin, chargée de mission actions éducatives, formation professionnelle et diffusion dans le champ social à Cinémas 93, introduit le deuxième temps de cette journée, dévolu cette fois au partage d’expériences. Trois ateliers proposés par des artistes à des publics jeunes vont être présentés.

Anne-Sophie Lepicard prend la parole. Comme chaque année, « Le temps des ateliers » se penche sur des projets singuliers, qui cherchent une manière originale d’offrir à des adolescents une expérience de l’image et du son. Ces différents ateliers sont rassemblés par un sujet commun : cette année, la place des images du passé. Comment ces images du passé permettent-elles de créer de nouvelles images, de construire des sensibilités esthétiques, voire politiques ?

Trois projets

West Side Suédé

Elodie Escarmelle, chorégraphe, présente l’atelier qu’elle a supervisé au collège Gustave Courbet de Romainville : le projet West Side Suédé.

Cet atelier s’est déroulé dans le cadre du dispositif La Culture et l’Art au Collège. Il s’agit d’une reprise de la célèbre séquence d’ouverture du film West Side Story de Robert Wise (1961), retournée avec des élèves du collège Gustave Courbet de Romainville.

L’atelier a été mené en collaboration avec Kostia Testut, réalisateur de comédies musicales. Elodie Escarmelle et Kostia Testut avaient envie de donner l’occasion à des collégiens d’approcher l’art de la danse. Passer par l’intermédiaire d’une séquence de film leur semblait un bon moyen de rendre cette discipline concrète et accessible. La première étape de l’atelier a consisté à montrer aux collégiens la scène de West Side Story, pour choisir avec eux ce qu’il semblait important d’en conserver, dans la trame narrative et dans les mouvements de danse.

Christelle Pondard, enseignante documentaliste qui a coordonné le projet au collège Gustave Courbet, explique qu’ils ont choisi de le proposer à une classe de 5ème option Arts, où l’âge des élèves leur paraissait adapté. Les élèves ont bien accueilli l’idée, occasion pour eux de découvrir le film de Robert Wise en même temps que le genre de la comédie musicale. L’histoire, liée à leurs problématiques adolescentes, les a touchés, et le fait qu’on leur propose d’être acteurs, de participer au projet de sa conception à sa réalisation, les a aidés à s’impliquer.

Nos défaites

L’atelier Nos défaites a été dirigé par le réalisateur Jean-Gabriel Périot avec des lycéens du lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, en partenariat avec le cinéma Le Luxy. L’expérience a donné naissance à un film de long métrage qui a été présenté au festival de Berlin et sorti en salles en 2019.

Jean-Gabriel Périot a montré aux élèves différents films militants tournés dans les années 60 et leur a proposé d’en rejouer des scènes. L’extrait diffusé ici est un remake du court-métrage Reprise du travail aux usines Wonder de Jacques Willemont (1968). La scène rejouée est suivie notamment d’un échange entre Jean-Gabriel Périot et la lycéenne qui est l’interprète principale de la séquence.

► Visionner l’extrait (mot de passe : ND1)

Leslie Darel, responsable publics jeune et scolaire au cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine et partenaire de l’option cinéma du lycée Romain Rolland, explique le contexte de l’atelier. Chaque année, elle et ses collaborateurs demandent à un réalisateur de venir dans cette classe, pour y réaliser un film avec les élèves. Cet atelier ne prévoit pas de cadre ou de thème imposés. Son objectif est que les élèves se trouvent emmenés dans un univers artistique par un professionnel. L’année de la venue de Jean-Gabriel Périot a été particulière, car l’enseignante avec laquelle ils travaillaient habituellement a dû partir en congé maternité. Le point de départ défini par cette enseignante, un travail sur la question de l’altérité, a donc été réorienté en cours de route.

Vincent Kessler, aujourd’hui étudiant, a participé à cet atelier au poste d’assistant réalisateur. Il développe : l’idée définie avec leur enseignante était d’aller à la rencontre de SDF et de migrants. Jean-Gabriel Périot a modifié le projet et proposé de travailler avec des images d’archives, une matière qui lui est familière. Il se trouve qu’en 2018, l’atmosphère sociale était très mouvementée et offrait un écho à celle de 1968.

Vincent Kessler revient sur la genèse des échanges filmés entre Jean-Gabriel Périot et les lycéens, dont l’extrait ci-dessus donne un exemple. Pour ces séquences, Jean-Gabriel Périot a choisi de ne pas préparer les lycéens aux questions qu’il allait leur poser, afin de recueillir des réactions spontanées. On se rend compte que la plupart ont peu de conscience politique. Ils ne semblent pas connaître les événements montrés dans les films d’archives, ni s’intéresser aux problématiques du présent. Vincent Kessler précise qu’à titre personnel, il avait déjà eu l’occasion de voir des films militants.

Cinéam

Grâce au fonds d’archives Cinéam, Laurence Bazin, monteuse et réalisatrice, collecte sur le territoire de l’Essonne des images d’archives (principalement des films amateurs) qui servent de matière à différents projets. Le premier qui est présenté ici s’intitule À l’imparfait, un film réalisé par José Agüero.